2010年10月,莉薩和尤金·傑弗斯得知他們當時快兩歲半的女兒傑德患有自閉症。這個診斷感覺像是雙重打擊。這對父母很快就被傑德的新療程預約和與他們的健康保險提供商爭吵帶來的壓力淹沒,但他們現在又多了一個需要擔心的嬰兒兒子。自閉症在家族中遺傳。布拉德利會步他姐姐的後塵嗎?

“我們當時高度警惕,”莉薩·傑弗斯說。“有幾次我叫他的名字,他都不會看我。” 她說她不禁會想:是因為他正忙著玩耍,還是因為他患有自閉症?

為了尋求指導,這對父母為布拉德利報名參加了一項為期三年的研究,該研究在加州大學戴維斯分校 (UC Davis) MIND 研究所進行,該研究所距離他們位於薩克拉門託附近的家只有半小時車程。那裡的研究人員也想知道這對夫婦提出的一些相同問題:像布拉德利這樣的嬰兒——自閉症兒童的弟弟妹妹——患自閉症譜系障礙的機率有多大?專家能否在這些嬰兒早期就檢測出自閉症,以便他們可能從早期干預中獲益?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

加州大學戴維斯分校的嬰兒同胞研究是美國、加拿大和英國 20 多項類似的長期調查之一,其中第一項調查始於 2000 年左右。這些“嬰兒同胞”研究,總共跟蹤了數千名兒童,是自閉症研究中最雄心勃勃且最昂貴的專案之一。許多執行這些研究的科學家預計,透過跟蹤這個特殊人群,他們將能夠在 1 歲之前發現自閉症的跡象,並最終為該疾病建立嬰兒篩查。

然而,從嬰兒同胞身上獲得明確的答案遠比預期的要困難得多,並且一路上遇到了許多錯誤的開始。自閉症被證明是一種極其複雜、異質性的發育狀況譜系,其標誌性特徵隨著時間的推移而顯現——在不同的嬰兒中沿著不同的軌跡展開。所有這些都使得找出最早的跡象變得更加困難。

今年早些時候,研究人員看到了新的希望曙光。來自嬰兒大腦成像研究 (IBIS) 調查人員的兩項重大發現浮出水面,他們對 300 多名嬰兒同胞在生命的前兩年進行了腦部掃描。2 月份,這項耗資 2000 萬美元的專案的一份報告描述了嬰兒期不尋常的大腦生長模式,預示著自閉症的診斷。本月早些時候,IBIS 團隊及其在加州大學戴維斯分校的合作者證實了之前的觀察,即 6 個月大時過量的腦脊液也預示著自閉症的診斷。

這兩個指標可能是迄今為止識別嬰兒期自閉症的最佳線索,但調查人員尚未宣佈勝利。“我們不是說有人應該僅僅因為我們發表了這篇論文就跑出去做這件事,”約瑟夫·皮文說,他是 IBIS 專案的主任。“這真的只是漫長道路上的第一步。”

換句話說,經過 15 年多的努力,在診所常規使用的預測性測試的最終夢想仍在努力實現中。

“對於自閉症,答案不會那麼簡單,”波士頓大學嬰兒同胞研究主任海倫·塔格-弗魯斯伯格說,儘管她指出該領域正在快速發展。鑑於自閉症的複雜性,不太可能存在任何單一的早期預測指標,她說,儘管研究人員可能有一天會發現預後指標的組合。她指出,為尋找成人腦部疾病(如精神分裂症和阿爾茨海默病)的預測性測試所做的廣泛努力也尚未成功。

與此同時,嬰兒同胞研究領域已經產生了數百份科學報告,並對大腦發育有了一些開創性的見解。而且,正如科學領域經常發生的那樣,研究人員學到的一個重要教訓是,他們的一些假設是錯誤的。“整個經歷確實令人感到謙卑,並讓我們更加欣賞自閉症的發展性質和自閉症的異質性,”該領域的早期先驅朗尼·茨瓦根鮑姆說。

令人謙卑的教訓

從一開始,研究嬰兒同胞的理由就很有說服力。大約二十年前,對父母訪談的分析表明,大多數患有自閉症的兒童出生時就帶有某些明顯的特徵。許多父母說,他們記得自閉症的早期跡象,有時早在孩子兩歲生日之前——而且遠早於診斷,而現在美國的診斷通常直到 4 歲。研究人員希望彌合這一差距。

科學家們意識到,與其依賴父母的回憶——就像所有人類記憶一樣,這可能是非常不可靠的——更準確的方法是從出生開始跟蹤兒童。但因為當時美國估計只有不到 1% 的兒童患有自閉症,這樣的實驗需要監測數千名嬰兒多年,這是一種成本高昂且效率低下的前景。因此,研究人員選擇在一個較小的池塘裡捕魚:在已確診兒童的兄弟姐妹中,估計有 3% 到 10% 的人也被估計患有這種疾病。(過去幾年的嬰兒同胞研究將這一比率定為接近 20%。)

“嬰兒同胞方法目前是唯一可以從發育早期階段獲取有關自閉症資訊的真正方法,”加州大學聖地亞哥分校自閉症卓越中心聯合主任凱倫·皮爾斯說,她研究自閉症篩查,但未參與嬰兒同胞研究。“真的沒有其他方法可以做到這一點。”

2003 年,美國和加拿大的兩個研究團隊成立了嬰兒同胞研究聯盟 (BSRC),以分享他們的想法和未發表的資料。其他人很快也加入了。許多研究人員希望,主要關注社會行為的首批研究將確定生命第一年自閉症的跡象。加州大學戴維斯分校嬰兒同胞計劃的發起人莎莉·奧佐諾夫說,他們認為他們甚至最早可以在 6 個月大時就識別出自閉症同胞。她帶著一絲苦笑回憶說,一開始有點“狂妄自大”。“我們認為我們只需看看就能分辨出來。”

兩三年後,各團隊空手而歸。他們沒有在 12 個月以下兒童的社互動動中看到任何自閉症的跡象。與預期相反,在 3 歲時被診斷出患有自閉症的嬰兒同胞在他們生命的第一年看起來與典型發育的嬰兒一模一樣。任何危險訊號——從目光接觸不良和重複行為到未能回應自己的名字——都只在第二年,甚至有時更晚才出現。從篩查的角度來看,這種滯後令人沮喪,但也帶來了一個科學發現:大多數兒童似乎失去了他們已經發展出的社交技能。

這些發現有力地證明,自閉症畢竟是一種發育狀況。“它在不同的時間為不同的兒童顯現,”奧佐諾夫說。“這在早期確實令人驚訝。”

布拉德利·傑弗斯就是一個典型的例子:他最初看起來一切正常:他是一個非常善於交際的嬰兒,會和成年人調情和微笑。但在大約 16 個月大時,他開始稍微拍打手,並且只會說一次新詞(如“月亮”)並且永遠不會重複,就像他姐姐所做的那樣。莉薩·傑弗斯很擔心,在布拉德利 18 個月大的加州大學戴維斯分校研究訪問中向奧佐諾夫的團隊提到了這一點。但那天,他的得分仍然低於自閉症診斷的閾值。

三個月後,布拉德利開始專注於皮毛和羽毛——例如,一遍又一遍地將染色的羽毛拋向空中,同時上下跳躍。此後不久,在 2012 年 4 月,他被正式診斷出患有自閉症。幾個月內,他開始接受應用行為分析療法,很快他的目光接觸得到了改善,他對指令的反應能力也得到了提高,他的母親說。但現在,7 歲的他仍然保留著自閉症的特徵。他經常來回重複跑動,凝視著他的手指,並將手指伸到面前。他在學業上掙扎,並在課堂上表現出不當行為。

下一次探索

在尋找早期行為標記物受挫後,嬰兒同胞研究人員轉變了方向,擴大了他們對發育中的大腦生物學的關注。大約十年前,幾個創新實驗室採用了磁共振成像 (MRI)、腦電圖 (EEG) 和近紅外光譜等方法來監測嬰兒同胞的大腦結構和功能。這些團隊和其他一些團隊還嘗試了眼動追蹤技術,以尋找兒童視覺反射中的細微差異,這些差異反映了大腦的成熟和功能。

這些努力開始描繪出即將被診斷出自閉症的嬰兒大腦的變化。到 2012 年,一個名為英國嬰兒同胞自閉症研究 (BASIS) 的英國聯盟發現,在 3 歲時被診斷出患有自閉症的嬰兒同胞的大腦,在兒童 6 到 10 個月大時,與典型發育的嬰兒相比,對另一個人的目光注視表現出不同的反應模式。第二年,眼動追蹤研究揭示了 1 歲之前在關注面孔和眼睛等刺激方面的其他缺陷。

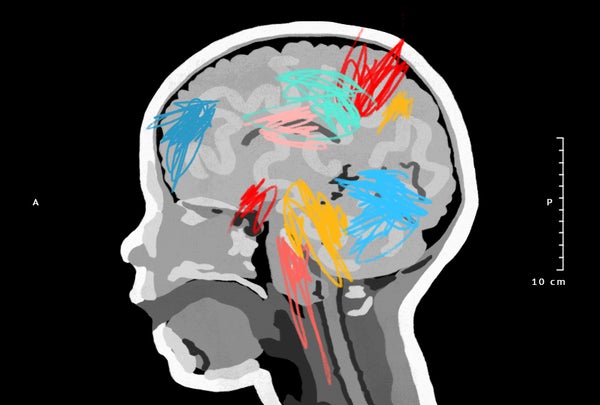

大約在同一時間,IBIS 調查人員觀察到與這些功能差異同時發生的大腦結構變化。美國四個地點的研究人員使用相同的 MRI 協議掃描了 318 名嬰兒同胞在 6 個月、12 個月和 24 個月大的大腦。2012 年對其中 92 名同胞子集的分析顯示,在 6 個月到 24 個月大之間,後來被診斷出患有自閉症的嬰兒在大腦神經纖維的微觀結構中表現出不同的生長模式,這些神經纖維連線著大腦的各個區域——這些連線對於跨大腦傳輸神經訊號至關重要。

這些發現引入了一個主題,此後多個實驗室的研究反覆證實了這一點:後來被診斷出患有自閉症的嬰兒在 6 個月到 12 個月大之間開始偏離典型的大腦發育。其特徵似乎是一種大腦差異模式,隨著時間的推移以不尋常的方式展開——今年 2 月在《自然》雜誌上報道的 IBIS 發現強調了這一概念。對 15 名在 2 歲時被診斷出患有自閉症的嬰兒同胞進行的 MRI 掃描顯示,在 6 個月到 12 個月大之間,大腦表面積異常快速擴張,在視覺區域最為明顯,隨後在 12 個月到 24 個月大之間,即社交困難出現時,整體大腦生長加速。皮文說,透過訓練計算機演算法來標記第一年的快速生長模式,“我們強烈暗示,在症狀出現之前,我們實際上可以預測自閉症。”

然而,這些結果雖然誘人,但仍是初步的,並且因困擾大多數嬰兒同胞調查的一個問題而削弱:樣本量。即使這個特殊人群比普通人群更有可能患上自閉症,但這種情況仍然很少見。如果您跟蹤 100 名嬰兒同胞,可能只有不到 20 人會患上自閉症。為了建立一個靈敏、準確的測試,任何有希望的檢測方法都需要在更大數量的嬰兒、不同的兒童群體和獨立的團隊中進行評估。

這種重複研究很少見且難以進行,但它們正在開始發生。例如,四年前,加州大學戴維斯分校的一項小型研究發現,6 個月大嬰兒腦脊液水平升高與後來的自閉症診斷有關;該研究的 55 名參與者包括 33 名嬰兒同胞,其中 10 人隨後被診斷出患有自閉症。在本月的一份報告中,IBIS 網路在另一組更大的 221 名嬰兒同胞中得出了相同的結果,其中 47 人在 2 歲時被確定患有自閉症。過量的腦脊液是迄今為止少數幾個得到獨立驗證的潛在早期自閉症生物標誌物之一,但其預測準確性仍然不夠高,無法用作篩查工具。

同時,為了證實《自然》雜誌上發表的 IBIS 研究的 MRI 結果,將需要一項包含數百名以上兒童的獨立研究,或者完全重複之前的 IBIS 協議——採用預先註冊的分析方法,以避免事後偏見,德克薩斯大學奧斯汀分校的神經科學家塔爾·亞爾科尼說。亞爾科尼說,鑑於原始 IBIS 報告中患有自閉症的嬰兒同胞數量較少、大腦的複雜性以及科學家分析 MRI 資料的“自由度”,這些發現可能是隨機偶然的結果。他補充說,即使重複研究成功,也需要在更大的人群中重複整個努力,以將結果推廣到所有嬰兒同胞。

IBIS 調查人員的目標是進行後續重複研究,但皮文說,為數百名嬰兒進行腦部掃描獲得資金具有挑戰性——這也是其他影像學研究面臨的問題。主要的重複努力也已經在歐洲進行中,以嘗試重現 BASIS 專案的小型探索性 MRI 和眼動追蹤研究的關鍵發現。

儘管如此,MRI 研究可能無法為患自閉症平均風險的嬰兒提供實用測試,這有幾個原因。首先,正如研究人員自己承認的那樣,使用腦部掃描來篩查自閉症的想法本身就很難推銷——它們很昂貴,而且嬰兒和幼兒必須被鎮靜或訓練入睡在掃描器中,以便他們在拍攝影像時保持靜止。

此外,自閉症中看到的一些不尋常的大腦發育模式是否也可能因注意力缺陷多動障礙、智力遲緩或其他常伴自閉症的發育狀況而產生,這一點尚不清楚。即使一種方法可以預測嬰兒同胞的自閉症,也不能保證它在其他嬰兒中有效;有跡象表明,同胞與總體兒科人群在基本方面存在差異。

茨瓦根鮑姆說,努力學習嬰兒同胞的發現是否具有普遍適用性是“一個至關重要的優先事項”。“更廣泛的社會[應該從這項投資中受益],而不僅僅是已經有自閉症兒童的家庭。”

在這個階段,在生命的第一年對自閉症進行常規檢測似乎不太可能在短期內實現。鑑於現實情況,一些研究人員表示,該領域對儘早發現自閉症的重視是誤導。

“希望或炒作是我們會有這些‘石蕊測試’,可以告訴我們誰以後會患自閉症,誰不會患自閉症,”BASIS 的前科學協調員瑪雅達·埃爾薩巴格說,她現在在蒙特利爾的麥吉爾大學工作。在她看來,這一特殊的承諾在新聞稿和媒體報道中被放大,註定會令人失望。

新基礎知識

儘管尋找石蕊測試令人沮喪,但嬰兒同胞研究還是帶來了意想不到的回報,包括關於自閉症大腦發育如何偏離典型路徑的大量知識。BSRC 主席茨瓦根鮑姆說,這些調查“真正開啟了理解自閉症早期大腦結構和功能以及它可能如何與後期症狀相關的新的前沿領域。”

該聯盟還建立了一個前所未有的資料資源。它的二十多位首席研究員將嬰兒同胞的行為和認知測量結果彙集到一箇中央資料庫中,該資料庫現在包括 3,300 名嬰兒同胞和 1,600 名沒有自閉症家族史的嬰兒的記錄。它是全球範圍內患自閉症風險升高的兒童的最大佇列。(倡導團體Autism Speaks 多年來資助該專案,但在 2017 年拒絕續簽資助;來自非營利組織 Autism Science Foundation 的緊急撥款使該資料庫得以維持。)

資料庫中的每個嬰兒不僅代表科學家在密集評估和資料處理中花費的數百小時,還代表一個家庭的善意。父母帶著孩子在 6 個月到 3 歲之間進行多達 7 次訪問,每次評估持續 2 到 5 個小時不等。由於每個嬰兒同胞都有一個患有自閉症的哥哥或姐姐,因此將這些研究訪問擠入家庭日程需要付出努力。“這對家庭來說是一個巨大的負擔,”塔格-弗魯斯伯格說。“我們真的對他們要求很高。”

莉薩和尤金·傑弗斯可以證明這一點。他們每隔幾個月就帶兒子布拉德利去加州大學戴維斯分校進行詳細評估——並在 2010 年底為他報名參加了 MRI 研究,該研究發現了腦脊液標記物。這項研究不僅僅是參加腦部掃描。至少在第一次影像學檢查前兩週,調查人員給這個家庭錄製了MRI 機器的噪音,以幫助布拉德利適應在掃描過程中睡覺。在預約前一週,父母讓他們胖乎乎、過度活躍的兒子白天保持忙碌——不午睡——並在晚上全音量播放錄音,祈禱他會在睡前睡著。該協議在他的第一次 MRI 訪問(6 個月大)時奏效:布拉德利在超過一個小時的掃描中睡著了。

嬰兒同胞研究也為傑弗斯一家和其他家庭及其臨床醫生提供了有價值的答案。研究證實,自閉症兒童的弟弟妹妹確實處於風險升高的狀態:該聯盟在 2011 年和 2015 年的彙總分析表明,他們患自閉症的機率高達 20%。一項大型聯盟研究確定,標準的篩查工具可以可靠地檢測出自閉症,早在 18 或 24 個月大時,就可以在表現出經典警告訊號(如缺乏手勢或對物體過度關注)的同胞中檢測出自閉症。這是一個重大進步,因為大多數醫生認為 2 歲之前的自閉症診斷不可靠,並且通常要等到確診後才會開始治療,奧佐諾夫說。“沒有必要等待,”她說。

更多的教訓也即將到來。例如,一種流行的科學理論認為,患有自閉症的兒童從第一天起,用於社交溝通的大腦區域就受到損害。但現在很明顯,這些干擾直到出生後幾個月才出現,並且它們會影響多個系統,從視覺注意力到運動協調,BASIS 專案的負責人馬克·約翰遜說。研究人員正在努力揭示這些變化如何鞏固成標誌性的社交困難;約翰遜提出,也許自閉症的特徵源於大腦對早期干擾的反應方式。其他需要探索的想法包括皮文的推測,即早期前體細胞的增殖導致大腦表面積的快速擴張,並且過快的發展可能不利於成熟的神經迴路。

嬰兒同胞的發現還表明,最早的干預措施可能最有效。由於科學家無法在第一年知道哪些同胞患有自閉症,他們可以設計早期療法,使所有同胞受益,埃爾薩巴格說。沿著這些思路,BASIS 團隊建立了一個家庭計劃,以教導父母改變他們與嬰兒的社互動動。2015 年對該干預措施進行的一項小型隨機對照試驗顯示了 7 到 10 個月大的嬰兒同胞的適度益處,表明“我們能夠在發育的早期階段轉移這些[自閉症]風險跡象,”埃爾薩巴格說。

她指出,另一種可能性是個性化醫療:透過結合兒童的家庭背景和環境資料與遺傳、行為和大腦生物標誌物,專家們或許能夠將嬰兒同胞劃分為風險類別並定製療法。

這些想法都沒有及時奏效,來幫助傑弗斯家的孩子。莉薩·傑弗斯仍然為布拉德利是否本可以早幾個月被診斷出來而感到焦慮。但她仍然堅信嬰兒同胞研究。在他們的兒子被診斷出來之前——當時莉薩·傑弗斯懷著他們的第三個孩子拉奧娜——她和她的丈夫讓那個嬰兒也參加了另一項研究。拉奧娜後來也被診斷出患有自閉症。莉薩·傑弗斯說,在第三次診斷時,“感覺就像有人掏出你的心臟並踩在上面一樣。”

加州大學戴維斯分校的團隊在拉奧娜 19 個月大時診斷出了她,在她父母意識到這些跡象之前,她 2 歲時就開始接受治療。她做得非常好,以至於現在 5 歲的她,自閉症通常對普通觀察者來說並不明顯。

莉薩·傑弗斯說,當她對孩子有疑問或擔憂時,能夠接觸到專家是非常寶貴的。儘管嬰兒同胞研究可能還需要很多年才能產生更大的臨床益處,但如果“即使只是幫助一個家庭更早地接受治療”,她也會再次這樣做。她說,“參與的人越多,研究人員就越能瞭解自閉症。” 去年三月,她在加州大學戴維斯分校的網站上瀏覽了其他研究,她的孩子現在已到了學齡,可以為這些研究做出貢獻。