想象一下你正在舉辦一個派對。你安排了零食,策劃了播放列表,並在冰箱裡放了各種啤酒。你的第一位客人來了,加入了一組六瓶裝的啤酒,然後自己拿走了一瓶。你看著你的下一位客人到來,又貢獻了幾瓶啤酒,自己拿走了一瓶。準備喝一杯時,你開啟冰箱,卻驚訝地發現只剩下八瓶啤酒了。你並沒有有意識地數啤酒,但你知道應該有更多,所以你開始四處尋找。果然,在保鮮抽屜裡,在一顆腐爛的長葉萵苣後面,有幾瓶啤酒。

你是如何知道要尋找丟失的啤酒的?你又不是站在冰箱旁守衛,統計有多少瓶啤酒進進出出。相反,你使用的是認知科學家所說的數字感,這是大腦中無意識地解決簡單數學問題的一部分。當你在和客人熱烈交談時,你的數字感一直在記錄冰箱裡有多少啤酒。

長期以來,科學家、數學家和哲學家一直在爭論這種數字感是與生俱來的還是後天習得的。柏拉圖是西方傳統中最早提出人類具有與生俱來的數學能力的人之一。在柏拉圖的對話錄《美諾篇》中,蘇格拉底透過向一位沒有受過教育的男孩提出一系列簡單的問題,引導他領悟了勾股定理。蘇格拉底的結論是,這個男孩一直都具有關於勾股定理的內在知識;提問只是幫助他表達出來。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

在 17 世紀,約翰·洛克拒絕了這個觀點,他堅持認為人類的心靈最初是一張白板,或者說是白紙一張,幾乎所有的知識都是透過經驗獲得的。這種觀點被稱為經驗主義,與柏拉圖的天賦論形成對比,後來約翰·斯圖爾特·密爾進一步發展了這種觀點,他認為我們透過看到許多例子來學習二加三等於五,在這些例子中,這個等式成立:兩個蘋果加三個蘋果等於五個蘋果,兩瓶啤酒加三瓶啤酒等於五瓶啤酒,等等。

簡而言之,經驗主義在哲學和心理學領域佔據主導地位,直到 20 世紀下半葉,以諾姆·喬姆斯基為代表的傾向於天賦論的思想家將鐘擺擺回了柏拉圖的方向。喬姆斯基專注於語言,他提出兒童天生就具有一種內在的語言本能,這使他們能夠在幾乎沒有明確指導的情況下快速習得他們的第一語言。

隨後,其他人將喬姆斯基的假設擴充套件到數學領域。在 20 世紀 70 年代後期,認知科學家 C. R. Gallistel 和 Rochel Gelman 認為,兒童透過將他們語言中的數字詞彙對映到一個人類與其他許多動物共有的、與生俱來的語言前計數系統上來學習計數。在他的里程碑式著作《數字感》(The Number Sense)中,該書於 1997 年首次出版,法國神經科學家 Stanislas Dehaene 提請人們注意支援這個語言前系統的匯聚證據,幫助來自不同學科——動物認知學、發展心理學、認知心理學、神經科學、教育學——的研究人員意識到他們都在研究同一件事。

在我們 2021 年發表在《行為與腦科學》(Behavioral and Brain Sciences)雜誌上的論文中,我們認為,人類和許多非人類動物已經進化出處理數字的能力,這種觀點不再有嚴肅的替代方案。柏拉圖提出我們具有與生俱來的數學知識,或者說思考數字的能力,而我們認為我們具有與生俱來的數學感知——一種看到或感知數字的能力。當你開啟冰箱時,並不是你看到了啤酒瓶,然後像你看到喜力啤酒的標籤並推斷出有人從荷蘭帶來了一款淡啤酒那樣,對它們的數量做出推斷。而是你看到了它們的數量,就像你感知它們的形狀和顏色一樣。

但並非所有人都同意這個觀點,過去十年中,新一輪的經驗主義已經興起。那些拒絕先天數字感知能力存在性的批評者強調了一個更廣泛且重要的科學挑戰:我們如何才能知道嬰兒或非人類動物頭腦中的內容?作為認知科學哲學家,我們借鑑了數千年的哲學思考,並補充了大量的實驗證據,而這些證據是過去的思想家根本無法獲得的。

新興證據

想象一下,你看到兩個點集合在電腦螢幕上快速連續閃爍。沒有時間去數它們,但如果你像成千上萬做過這項練習的人一樣,如果兩者差異足夠大,你就能分辨出哪個分組的點更多。雖然你可能很難區分 50 個點和 51 個點,但你很擅長識別 40 個點比 50 個點少。這種能力是與生俱來的,還是多年數學教育的產物?

2004 年,由 Dehaene 和 Pierre Pica 領導的一個法國研究小組將這個問題帶到了巴西亞馬遜地區深處。Pica 使用一臺太陽能筆記型電腦,對來自與世隔絕的土著村莊的人們進行了相同的點閃實驗。這個土著群體的人們也具有區分數量差異足夠大的點的能力,即使他們接受的正式數學訓練有限或根本沒有,並且他們所說的語言中,精確的數字詞彙最高不超過五。

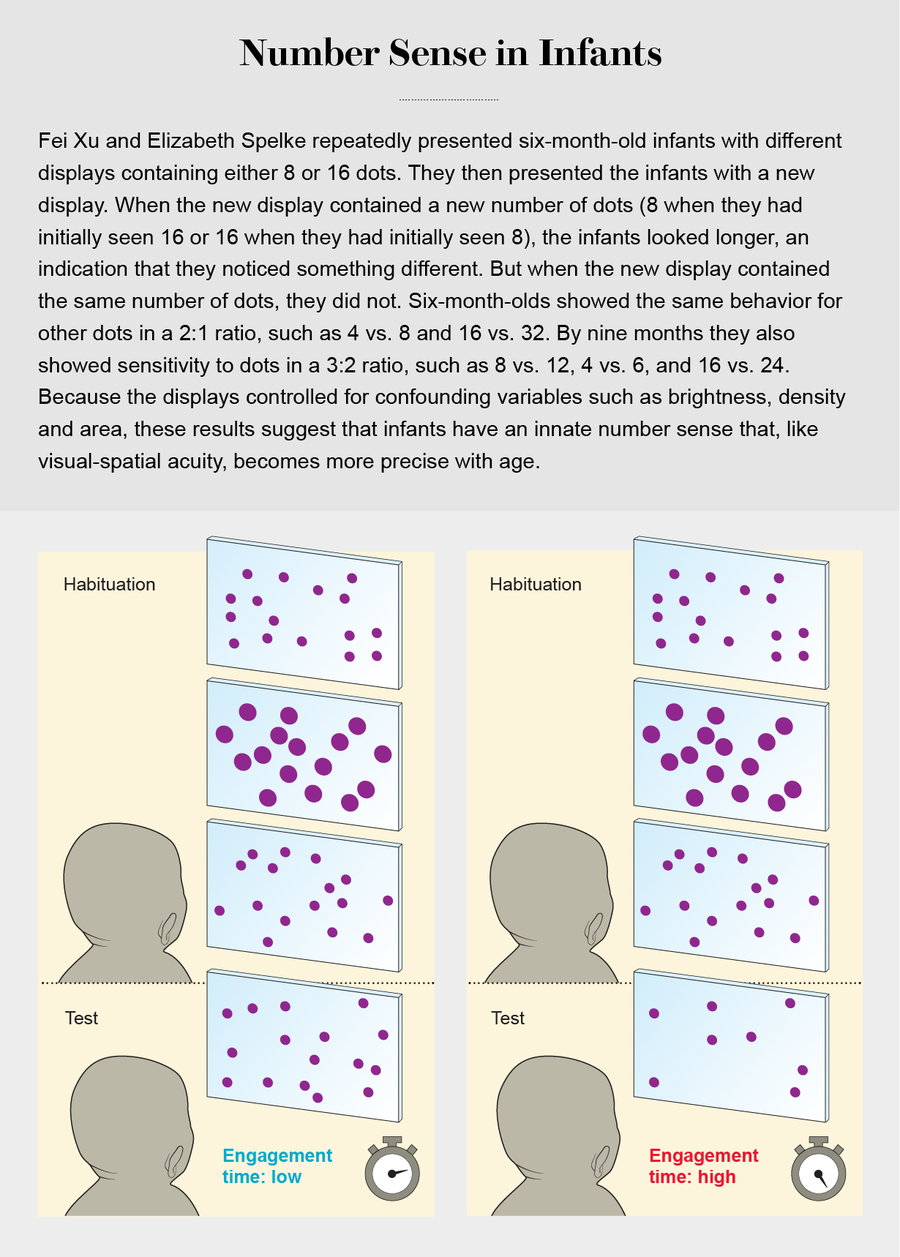

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:Fei Xua 和 Elizabeth S. Spelke 在《認知》(Cognition)雜誌,第 74 卷,2000 年 1 月發表的“6 個月大嬰兒的大數辨別”(“Large Number Discrimination in 6-Month-Old Infants”)(參考)

大約在同一時間,包括髮展心理學家 Elizabeth S. Spelke 和 Hilary Barth(當時都在哈佛大學)在內的另一個研究小組使用改進的點閃實驗表明,馬薩諸塞州的五歲兒童也具有這種能力。一種可能的解釋是,孩子們實際上並沒有追蹤點的數量,而是專注於其他方面,例如點在螢幕上覆蓋的總面積或簇的總周長。然而,當用快速連續的可聽音調序列代替一個點集合時,孩子們同樣很好地確定了哪個數量更大——也就是說,他們是聽到更多的音調還是看到更多的點,就像在僅有點的實驗中一樣。孩子們不可能使用表面積或周長進行比較,因為音調不具有這些特徵。點也不具有響度或音高。孩子們也沒有使用聲音持續時間:音調是按可變持續時間順序呈現的,而點是一次性呈現固定持續時間的。看來,五歲兒童確實對點和音調的數量有一種感覺。

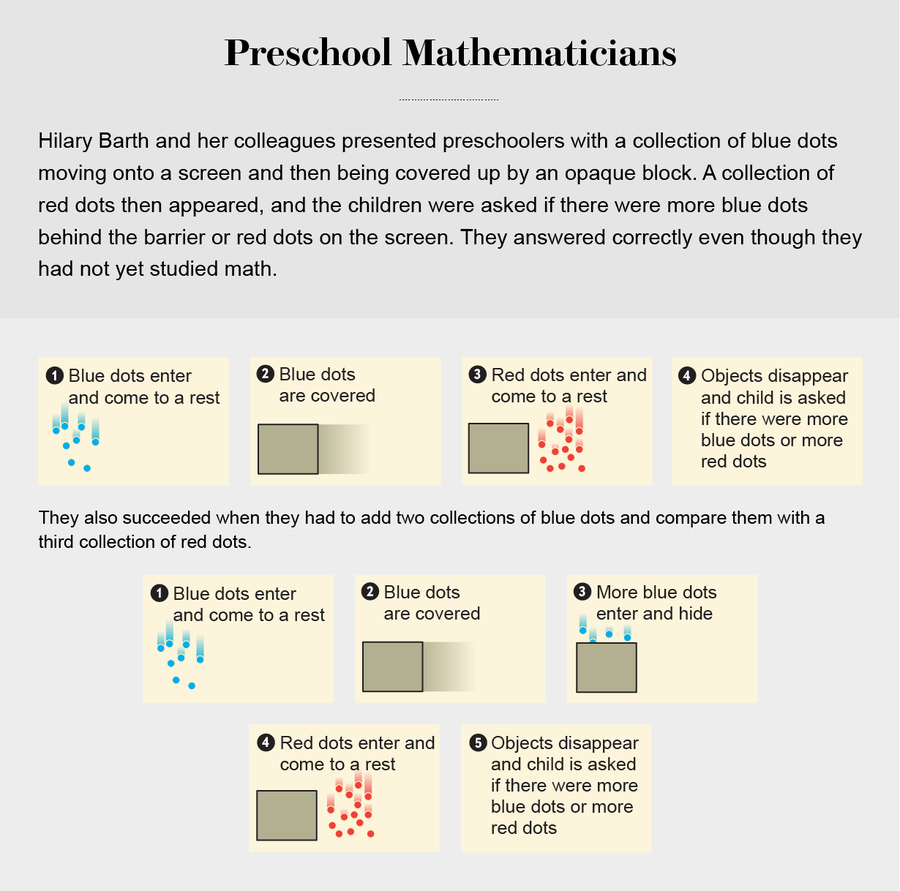

Barth 和她的同事繼續表明,這些數字能力支援基本的算術形式。在另一個實驗中,五歲兒童看到兩組藍點一個接一個地移動到一個不透明的方塊後面。從那時起,就看不到任何藍點了。然後,在方塊旁邊出現了一些紅點。孩子們被問到是藍點總數多還是紅點總數多。他們回答正確,表明他們可以將兩組藍點加在一起,即使他們再也看不到它們了,然後將它們的總數與紅點的總數進行比較。2021 年,Quuyan Qu 和她在賓夕法尼亞大學 Elizabeth Brannon 實驗室的同事更進一步,表明年僅五歲的兒童就可以執行近似乘法——這種運算在美國三年級才開始教授。

人們很容易想知道,這些五歲兒童是否從他們的成年看護者那裡學到了一些關於數字的知識,而他們的看護者在學校裡學過數學。但是,在各種動物物種中也發現了類似的結果。狼在決定狩獵之前會考慮它們的群體規模,寧願選擇二到六隻狼的群體去攻擊麋鹿,但至少需要九隻狼的群體才能對付野牛。老鼠學會按壓槓桿一定的次數來換取食物。鴨子會考慮兩個人分別向池塘裡扔了多少食物,然後再決定接近誰。這種行為表明,數字感在進化上是很古老的,類似於看到顏色或感覺到溫暖或寒冷的能力。

然而,這些例子並沒有完全觸及數字感是否是與生俱來的問題。也許它們只是表明,正規教育對於人類或動物學習計數來說不是必要的。測試與生俱來的數字感的理想物件是新生嬰兒,因為他們沒有時間學習太多東西。當然,他們不會說話,所以我們無法問他們兩個集合中哪個包含更多。他們甚至不會爬行或伸手。然而,他們有能力進行一個更簡單的動作:觀看。透過測量嬰兒觀看的位置以及他們在那裡凝視的時間,科學家們發現了通往他們思想的視窗。

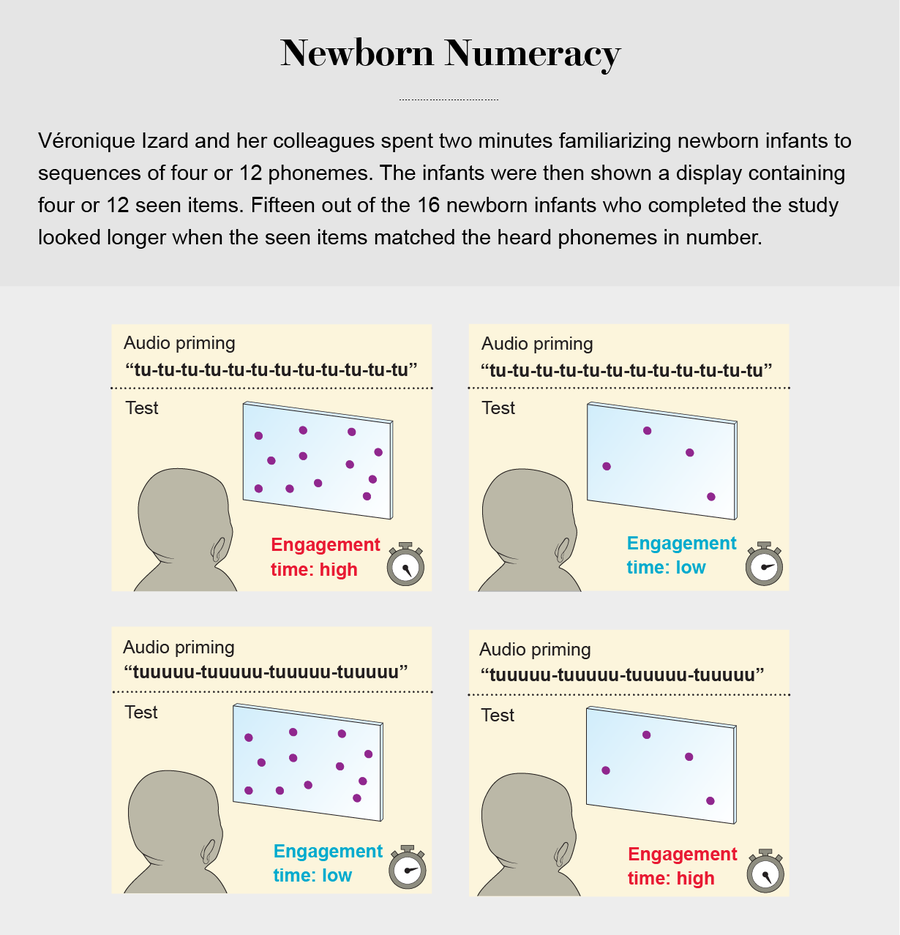

在 2009 年 Spelke 與法國 Véronique Izard 和 Arlette Streri 領導的一個研究小組的合作中,巴黎一家醫院的新生兒——所有嬰兒都不到五天大——聽了兩分鐘的聽覺序列,其中包含四個聲音(“嘟嘟嘟嘟”)或 12 個聲音。然後,研究人員向嬰兒展示了一個包含四個或 12 個物體的視覺顯示。眾所周知,嬰兒喜歡看熟悉的東西,例如他們母親的臉。Izard 和她的同事推斷,如果嬰兒從聽覺刺激中提取數字,他們會更喜歡觀看包含匹配數量專案的顯示——在聽到包含四個聲音的序列後立即觀看包含四個物體的顯示,或在聽到包含 12 個聲音的序列後立即觀看包含 12 個物體的顯示。因此,當顯示在數字上與聲音匹配時,他們應該比不匹配時觀看更長時間。

而這正是 Izard 和她的同事發現的。(正如微笑並不總是意味著同一件事一樣,長時間觀看也不一樣:這裡,新生兒在數字匹配時觀看更長時間,表明巧合,而前一頁方框中描述的六個月大的嬰兒在數字變化時觀看更長時間,反映出對意外的驚訝。在任何一種情況下,觀看行為的可靠差異都表明嬰兒對數字很敏感。)

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:Hilary Barth 等人在《美國國家科學院院刊》(PNAS),第 102 卷,2005 年 9 月 19 日發表的“學齡前兒童的抽象數字和算術”(“Abstract Number and Arithmetic in Preschool Children”)(參考)

來自以色列海法大學的 Tali Leibovich-Raveh 和內蓋夫本-古裡安大學的 Avishai Henik 等批評者對過度解讀這些結果提出了擔憂,因為新生兒的視力很差。但事實上,在 16 名接受測試且沒有入睡或煩躁的嬰兒中,有 15 名嬰兒都得到了這個結果,這無疑是具有啟發性的。

數字與數碼

回想一下我們的建議,即當你在派對上開啟冰箱時,你看到有多少啤酒,就像你看到它們的形狀和顏色一樣。這不是不經思考的措辭:你沒有看到啤酒瓶,然後再判斷它們的數量。相反,數字感使你能夠像看到顏色和形狀一樣看到數字。

為了澄清這個想法,首先重要的是區分數字和數碼。數碼是用於指代數字的符號。數碼“7”和“VII”是不同的,但都指代同一個數字。你看到數字的說法不應與你看到數碼的說法混淆。正如看到單詞“紅色”與看到紅色顏色不同一樣,看到數碼“7”與看到數字七也不同。

此外,正如看到啤酒瓶的大小不涉及像“12 盎司”這樣的符號出現在你的視野中一樣,看到冰箱裡有多少啤酒也不涉及看到像“7”這樣的數碼。當你看到啤酒瓶的大小,它看起來是某種樣子——如果瓶子變大或變小,這種樣子會改變。你可以透過觀察來判斷一個瓶子比另一個瓶子更大。相應地,當你看到有多少啤酒時,啤酒看起來是某種樣子——如果啤酒更多或更少,這種樣子會改變。因此,你可以僅透過觀察來判斷,是這裡的啤酒多還是那裡的啤酒多。

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:David Burr 和 John Ross 在《當代生物學》(Current Biology)雜誌,第 18 卷,2008 年發表的“視覺數字感”(“A Visual Sense of Number”)(參考)

當然,即使數字與數碼區分開來,看到數字的概念可能仍然讓人感到困惑。畢竟,數字是抽象的。你不能指著它們,因為它們不在空間中,而且你的眼睛肯定無法檢測到任何從它們身上反射出來的光線。

但是,你看到數字的想法與你看到形狀的想法並沒有太大的不同。雖然你可以看到船帆是三角形的,但你不能單獨看到純粹的三角形,獨立於任何物理物體。同樣,雖然你可以看到一些啤酒大約是七瓶,但你不能單獨看到數字七本身。你可以看到形狀和數字,但只能作為物體或物體集合的屬性,這些物體或物體集合將光線反射到你的眼睛中。

那麼,我們如何判斷某物是否被看到?如果你的新冠病毒檢測中出現兩條線,你可能會說你可以“看到”你感染了新冠病毒。但這只是一種隨意的說法。你當然看到了這些線,但你只是判斷你感染了新冠病毒。我們如何從科學角度來區分這種區別呢?

對於這個問題有很多答案,但其中一個最有幫助的答案是訴諸所謂的感知適應。一個例子是,當一個人在陽光明媚的日子去野餐時,他們的眼睛最終會適應陽光的方式。當這個人稍後回到室內時,即使所有的燈都亮著,浴室也會顯得昏暗。在人的眼睛適應強光後,一個正常照明的房間看起來很暗。

適應是感知的一個標誌。如果你可以感知到某物,你可能也可以適應它——包括它的亮度、顏色、方向、形狀和運動。因此,如果數字是被感知的,人們也應該適應數字。這正是佛羅倫薩大學的視覺研究員 David Burr 和西澳大利亞大學的 John Ross 在 2008 年發表的一篇論文中報告的內容。

Burr 和 Ross 表明,如果一個人盯著大量的點陣列看,那麼稍後包含中等數量點的陣列看起來會比原本的數量少。例如,他們發現,在一個人盯著 400 個點 30 秒後,他們看到一組 100 個點,就好像它只有 30 個點一樣。因此,就像我們的眼睛會適應陽光一樣,它們也會適應大量的數字,從而產生驚人的視覺效果。

包括斯沃斯莫爾學院的 Frank Durgin 在內的其他研究人員質疑,適應是否是數字的適應,而不是紋理密度的適應(專案在給定空間區域中出現的頻率)。當點陣列的數量增加而它覆蓋的面積保持不變時,它的紋理密度也會增加。但是,視覺科學家 Kevin DeSimone、Minjung Kim 和 Richard F. Murray 在 2020 年進行的一項研究中,將這些可能性區分開來,並表明觀察者適應數字與紋理密度無關。儘管聽起來很奇怪,但人類確實看到了數字。

天生的計數者

儘管有大量的證據,但當代的經驗主義者——那些追隨洛克和密爾的傳統,並認為所有數學知識都是透過經驗獲得的的人——仍然對數字感的存在持懷疑態度。畢竟,算術能力傳統上被認為是來之不易的文化成就。現在我們應該相信嬰兒會做數學嗎?

在過度解讀非人類動物的數字能力方面,心理學家確實有著不良的歷史記錄。心理學專業的本科生會受到嚴厲警告,要提防“聰明的漢斯效應”,這個效應是以一匹馬的名字命名的,這匹馬曾被過早地認為具有精深的算術能力(更不用說辨別時間和用德語拼寫長單詞的能力)。後來揭示,它只是在對它的訓練員行為中的細微線索做出反應。現在的研究人員非常注意避免無意中暗示他們的研究物件,但這並不能解決所有問題。

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:Véronique Izard 等人在《美國國家科學院院刊》(PNAS),第 106 卷,2009 年 6 月 23 日發表的“新生兒感知抽象數字”(“Newborn Infants Perceive Abstract Numbers”)(參考)

例如,加州大學聖地亞哥分校的 Rafael Núñez 認為,數字感根本不可能代表數字,因為數字是精確的:30 比 29 正好多 1,比 31 正好少 1。相比之下,數字感是不精確的:如果你看到螢幕上閃爍 30 個點,你大概會知道有多少個點,但你不會知道確切地有 30 個點。Núñez 的結論是,無論數字感代表的是什麼,它都不可能是數字。正如他在 2017 年發表在《認知科學趨勢》(Trends in Cognitive Sciences)雜誌上的一篇文章中所說,“涉及數字‘八’的基本能力應該要求將該數量視為與‘七’截然不同,而不僅僅是經常——或極有可能——被視為與‘七’不同。”

在我們 2021 年發表在《行為與腦科學》雜誌上的文章中,我們回覆說,這種擔憂是 misplaced 的,因為任何數量都可以不精確地表示。你可以將某人的身高精確地表示為 1.9 米,但你也可以不精確地將其表示為接近兩米。同樣,你可以將你口袋裡的硬幣數量精確地表示為五個,但你也可以不精確地將其表示為幾個。你分別代表的是身高和數字。所有改變的只是你如何表示這些數量——精確地或不精確地。因此,很難理解為什麼數字感的不精確性應該被認為表明它代表的是數字以外的某些屬性。

這似乎是一個語義問題,但它具有實質性的含義。如果我們像 Núñez 那樣假設數字感不代表數字,那麼我們需要說明它代表的是什麼。似乎沒有人對這個問題有任何好的想法。在許多關於數字感的研究中,其他變數——密度、面積、持續時間、高度、重量、體積、亮度等等——都得到了控制。

認為數字感與數字(而不是高度、重量、體積或其他數量)有關的另一個原因是來自 19 世紀後期的德國哲學家和邏輯學家哥特洛布·弗雷格。弗雷格在他的算術基礎研究中指出,數字的獨特之處在於它們預設了一種描述它們量化事物的方式。想象一下,你指著一副撲克牌並問:“有多少?”沒有唯一的正確答案。我們首先需要決定我們是在數牌組的數量(一副),還是在數撲克牌的數量(52 張),即使這 52 張牌和這副牌是一回事。

弗雷格觀察到,其他數量並非如此。如果我們想知道撲克牌有多重,我們把它們放在秤上,然後讀出我們的答案。如果我們把它們看作是一副牌還是看作是一堆牌,它們的重量不會有任何差別。它們的體積也是如此。無論我們把撲克牌描述為一副牌還是 52 張牌,它們所佔的空間量都是相同的。(當然,如果我們從牌組中取出一張牌,那麼它的重量和體積將與整副牌不同。但那時我們改變的是我們所描述的東西,而不僅僅是如何描述它。)如果數字感對事物是如何描述的敏感,我們可以推測它真正代表的是數字,而不是其他數量。

當我們應用弗雷格的見解時,這正是我們發現的。西北大學 Steven Franconeri 領導的一個研究小組的工作給出了生動的例證。在 2009 年的一項研究中,他們向受試者展示了兩個螢幕序列,螢幕上包含圓形和細線。與上述許多實驗類似,受試者被問到哪個螢幕上的圓圈更多。他們也被告知完全忽略細線。但是,當線條恰好連線了兩個圓圈,有效地將一對圓圈變成一個啞鈴狀物體時,受試者低估了螢幕上的圓圈數量。似乎他們忍不住將啞鈴視為一個物體,即使他們試圖忽略連線線,只關注圓圈。

觀察者不僅僅是在追蹤其他數量,例如物體的總表面積或螢幕上的畫素總數。畢竟,兩個圓圈和一條線是否連線成啞鈴並不影響總表面積或畫素數。它會影響的,而且似乎確實影響了的是顯示器中感知到的專案數量。因此,正如將某物描述為一副撲克牌與描述為一堆單獨的撲克牌會影響你如何計數它一樣,你是否將某物在視覺上解釋為一個啞鈴還是一對圓圈,會影響你似乎看到的專案數量——這與弗雷格對追蹤數字的視覺系統的預測完全一致。

這一切都不是否認數字感賦予的數學能力與大多數成年人擁有的成熟數學能力截然不同。如果你要求孩子們準確地拿出 15 顆軟糖豆,只有學會用語言計數的孩子才能滿足你的要求。但這並不是認為他們的數字感不代表數字的理由。正如孩子們在能夠精確地思考距離之前很久就可以感知和辨別距離一樣,他們在學會用語言計數和精確地思考數字之前就具有表示數字的能力。

就其本身而言,這些與生俱來的感知、加法、減法和數字運算的數學能力是有限的。但是,要理解嬰兒是如何發展成為愛因斯坦的,我們絕不能低估嬰兒最初對世界的把握。為了學習,我們需要一些實質性的東西來構建,而數字感為嬰兒提供了新數字能力可以從中產生的基石的一部分——追蹤硬幣並建立貨幣經濟的能力,發展現代數學的能力,或者更平凡地說,在冰箱後面找到那些丟失的啤酒的能力。