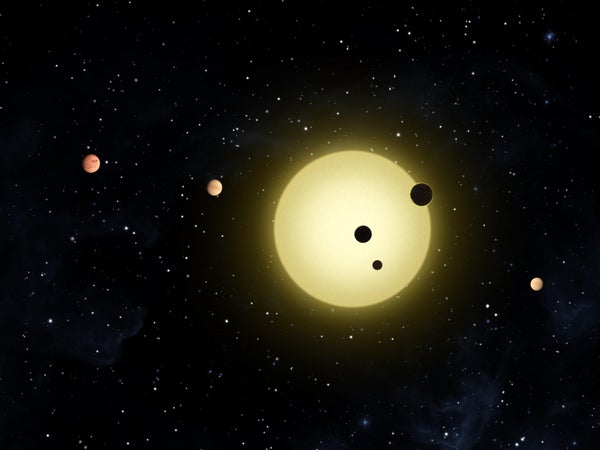

遙遠的行星揭示一切:一項新的分析利用系外世界的軌道軌跡來窺視其恆星內部。

美國宇航局始終保持警惕的開普勒太空望遠鏡已經透過注意到這些世界“凌星”或穿過其宿主恆星表面時引起的微小亮度下降,識別出了 數千顆系外行星 。兩次變暗之間的時間長度告訴科學家行星繞軌道執行的時間——其一年有多長——而變暗程度則顯示行星比恆星小多少。

現在,行星經過的速度也可以揭示恆星的密度。[2016年最瘋狂的系外行星發現]

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

哥倫比亞大學位於紐約的天文學家、這項新工作的主要作者艾米麗·桑福德說:“一顆遠離恆星執行的行星可以告訴我們任何關於恆星內部的資訊,這真的很奇怪——我認為這真的很離奇但也很酷。”

她告訴 Space.com:“基本上,透過非常精確地測量那些變暗的形狀,即行星經過前方時隨著時間推移光線缺失的量,您可以測量行星繞軌道執行的恆星的密度。”

桑福德和哥倫比亞大學的合作者大衛·基平使用天體物理學家薩拉·西格和加布裡埃拉·馬倫-奧內拉斯在 2003 年首次推匯出的方法,分析了 66 顆開普勒恆星的資料,以確定它們的密度。他們的精度可以與 星震學相媲美,星震學是一種用於明亮恆星的技術,它利用恆星光芒的振盪來重建其內部屬性。桑福德說,雖然星震學需要非常精確的亮度測量,但新的計算需要不太原始的資料。

本質上,這個過程之所以有效,是因為行星在恆星前方停留的時間與恆星的密度有關。桑福德說,遠離恆星的行星在恆星前方停留的時間較少——想象一顆正好位於恆星表面的行星,它將在恆星前方度過一半的軌道,而一顆非常遙遠的行星,只會快速穿過其軌道前方的一部分。但與此同時,行星必須以一定的速度移動才能維持穩定的軌道,這取決於恆星的質量——如果行星移動得太慢,它會墜入恆星,如果它移動得太快,它會飛走。

桑福德說:“然後我們可以利用行星與其恆星的距離[成比例]的知識,結合凌星的持續時間,來求解恆星密度。”“如果一顆行星距離遙遠,但凌星時間很長,我們就知道這顆恆星一定是又大又蓬鬆且密度低;如果一顆行星靠近且凌星速度很快,我們就知道這顆恆星一定是又小又緊湊且密度高。”

換句話說,恆星密度越大——相對於其半徑而言質量越大——行星在其前方停留的時間就越少。

寶庫

雖然研究人員已經知道凌星行星與其母恆星密度之間的這種關係,但自從開普勒於 2009 年發射以來,才有了超過少數可用於分析的凌星行星,桑福德說。

桑福德說:“我們擁有如此龐大的資料寶庫,我們可以開始應用一些人們在資料準備就緒之前很久就想到的想法。”“這就是我們在這裡所做的。”[你如何從地球上發現一顆系外行星?(資訊圖)]

這種方法要求研究人員非常瞭解行星的軌道,或者他們可以預測它是圓形的。(圓形軌道在多行星系統中往往很常見。)它還要求研究人員知道行星的完整軌道長度——因此它必須多次經過恆星前方。

一旦確定了這些標準,研究人員就可以在兩個關鍵方面使用這些計算:確定凌星是否真的是由行星引起的,或者它是否是誤報,以及分析多行星系統中的其他行星。

西格告訴 Space.com,誤報案例是西格首次開發該方程式時想到的用途之一:“如果你僅從光變曲線中獲得恆星密度,然後如果你因為你已經瞭解其質量和大小而獲得恆星密度……如果這些密度不匹配,你正在觀察的東西就不是行星,”西格說,她沒有參與這項新研究。“這是一個混合物體;這是一個誤報;這是其他東西。”

她補充說:“所有的應用都很令人興奮,無論您只是想測量一組恆星的密度,還是將其用作一種比較工具。”

在主要任務期間,開普勒對同一組恆星進行了四年的觀測,但未來的系外行星搜尋者,例如美國宇航局的 凌星系外行星巡天衛星 (TESS),計劃於 2018 年發射,將在天空的每個部分花費的時間要短得多——只有一個月左右。在多行星系統中,如果一顆行星的軌道執行速度足夠快,研究人員可以看到不止一個完整的軌道,那麼這顆行星就可以充當“錨”,以確定恆星的密度,從而讓研究人員瞭解其他行星的軌道。

桑福德說:“在軌道週期超過一個月的視窗中,將會出現很多 宜居帶行星。”“如果我們只看到一次凌星,如果我們無法直接測量週期,那麼它可能是一顆非常非常遙遠的行星,在這種情況下,它太冷而無法擁有液態水,或者它可能正好位於宜居帶的中間。”

她補充說:“如果我們能使用我們的方法來約束恆星,並從那裡約束外部行星的週期,那麼如果我們知道它們很可能是宜居帶,可能處於適合液態水的溫度範圍型別的行星,那麼這對於優先考慮某些行星進行後續研究來說可能真的很有趣。”

瞭解行星,瞭解恆星

荷蘭萊頓大學的研究員文森特·範·艾倫沒有參與這項研究,他說,有一句諺語是“瞭解你的恆星,瞭解你的行星”。通常,研究人員會利用他們可以從恆星中收集到的資訊來識別其行星可能由什麼構成以及軌道看起來是什麼樣子。

範·艾倫自己的研究使用恆星密度和凌星持續時間來了解 行星的軌道——這與桑福德的計算方法相反。

範·艾倫說:“我們對恆星的瞭解不夠,我們瞭解到的關於行星的一切都以某種方式與恆星相關的間接資訊。”“從這個意義上講,他們可以將事物扭轉過來,真正瞭解行星,從而瞭解恆星,這真是一個令人欣慰的結果。”

這項新工作已被《天文學雜誌》接受發表,並且 可在 ArXiv.org 上查閱。

編輯推薦

版權所有 2017 SPACE.com,Purch 公司。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、重寫或再分發此材料。