恆星的形成過程很複雜。雖然這個過程比任何人類的壽命都要長得多,但我們已經充分研究了銀河系周圍恆星育兒所中各個階段,從而對它的運作方式有了大致的瞭解。一般來說,它始於巨大的氣體和宇宙塵埃旋渦雲——比如目前點綴我們冬季天空的獵戶座星雲。雲中的運動會產生稀薄的物質團塊。如果這樣的團塊足夠大,它就能獲得必要的引力來坍縮,變得更加密集,同時不斷地從周圍的雲中吸入更多的物質。

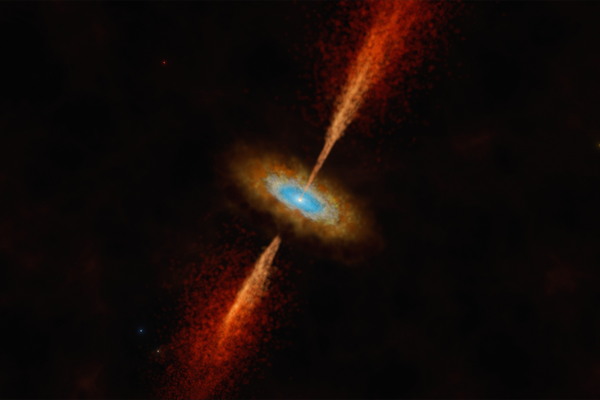

隨著這個坍縮的團塊合併,下落的物質放大了氣體中的任何旋轉運動,導致團塊加速旋轉並變平成一個盤,中心有一個發光的新生恆星。這顆原恆星從星盤流入的氣體中獲取物質,變得越來越熱,質量也越來越大。最終,它獲得足夠的質量,在其高壓核心中緊密地擠壓氫原子,使它們聚變,轉化為氦並釋放出巨大的能量。此時,一顆恆星就真正誕生了。

雖然中心的太陽是這場“秀”的“明星”,但為其提供物質的星盤也起著至關重要的支援作用——無論是對於恆星的誕生還是伴隨行星的出現。我們已經在我們自己的銀河系中許多仍在形成的恆星周圍看到了這樣的星盤,但在銀河系外從未見過——直到現在。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

天文學家首次在另一個星系中探測到圍繞一顆非常年輕的恆星旋轉的物質盤,這一發現已經為我們提供了關於恆星在不同宇宙條件下如何形成的新見解。這項研究結果發表在《自然》雜誌上。

所說的星系是大麥哲倫星雲 (LMC),它是銀河系的一個較小的衛星星系,距離地球約 16 萬光年。這個近距離的銀河系伴星在南半球用肉眼可見,但在大多數北緯地區永遠不會升到夜空的地平線之上。幾年前,天文學家觀察了大麥哲倫星雲中壯觀的恆星工廠氣體星雲 LH 117(又名 NGC 2122),其中充滿了數百顆恆星,發現其中一顆恆星因從其噴射出的兩條長長的物質噴流而脫穎而出。這種噴流在新生恆星周圍很常見。

雖然關於這些噴流究竟是如何產生的細節仍不清楚,但星盤中的磁場必然以某種方式參與其中。星盤中的氣體非常熱——熱到足以在稱為電離的過程中從其母原子中剝離電子。電離氣體或等離子體在運動時會產生內部磁場,這樣,螺旋形向星盤中心恆星運動的等離子體會獲得越來越強的磁場。等離子體的快速軌道運動也會像義大利麵條纏繞在旋轉的叉子周圍一樣,將這個強大的磁場盤繞起來。在正中心,非常靠近恆星本身的地方,磁場會向外爆發——相對於星盤向上和向下——形成雙渦旋,將物質拉動。這些恆星龍捲風產生了噴流,並能攜帶如此巨大的能量,以至於其中的物質以非常高的速度噴射出來,有時超過每小時 30 萬公里。這類物體被稱為赫比格-哈羅天體,或 HH 天體。

緊密盤繞的磁場使噴流保持聚焦,因此它們通常延伸很長。引起天文學家注意的恆星被稱為 HH 1177,其噴流從頭到尾跨越了驚人的 33 光年。我們甚至可以分辨出這些噴流在太空中的指向;來自其中一個噴流的光發生藍移,其波長因其源頭朝向觀察者的運動而被壓縮和縮短。這個噴流正對著我們。另一個噴流發生紅移,指向並遠離我們傳播,因此其發射光的波長被拉伸變長。

噴流的雙極方向性強烈暗示在其源頭必須有一個旋渦盤,可以聚焦它們併為恆星提供物質。在智利甚大望遠鏡的原始影像中,已經明顯看到了這種星盤的跡象。然而,為了獲得證據,天文學家轉向了阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米波陣列 (ALMA),它也位於智利的高沙漠中。ALMA 可以繪製高解析度地圖,顯示一氧化碳和一硫化碳(在年輕恆星周圍常見)等氣體的空間分佈。它還可以測量這些分子發出的光的精確波長,這可以透過藍移和紅移揭示它們朝向或遠離我們的運動。

該團隊的發現是一個確鑿的證據,或者至少是一個確鑿的星盤:非常靠近恆星,在噴流的底部,是旋轉星盤的明顯跡象,一側是藍移氣體向我們移動,另一側是紅移氣體遠離我們移動。因此,我們對 HH 1177 的觀察與站在旋轉木馬前觀察它逆時針旋轉非常相似:左側華麗的塑膠馬正朝您移動,右側的馬正遠離您移動。HH 1177 星盤中的氣體就表現出完全相同的運動。

這項銀河系外的發現不僅僅是迄今為止觀測到的最遙遠恆星形成盤的新紀錄。它還提供了一個可愛的恆星誕生示例,可以與我們在我們自己的星系中看到的進行比較。HH 1177 中心的恆星質量很大,可能是太陽質量的十幾倍。在銀河系中,如此巨大的恆星通常嵌入在厚厚的不透明塵埃雲中,這使得它們難以直接研究。

但大麥哲倫星雲有所不同。與銀河系的物質相比,它所含的氣體和恆星相對缺乏碳和鐵等重元素,這改變了這個小星系的外觀和行為。特別是,由於塵埃是由碳和矽等較重元素構成的,因此大麥哲倫星雲中的塵埃比我們星系中的少,這使我們能夠更清楚地看到那裡正在誕生的大質量恆星。HH 1177 是天文學家在恆星演化的這個階段中首次看到未被遮擋的大質量恆星。

這個星盤也不同於銀河系中的同類星盤。它體積龐大,僅自身質量就是太陽質量的兩到四倍,而在我們的星系中,如此密集的星盤往往會分裂和瓦解。然而,HH 1177 周圍的星盤似乎是穩定的。它的發現者認為,這也歸因於大麥哲倫星雲中重元素的丰度較低。重元素稀少的恆星通常會發射更多的紫外線輻射,這可以更有效地加熱周圍的氣體。這裡可能就是這種情況。星盤中較熱的氣體意味著星盤具有更大的內部壓力來抵抗自身引力的向內拉力,從而使星盤保持穩定,就像一個堅固、充足氣的腳踏車輪胎一樣。

然而,除此之外,HH 1177 與我們銀河系中處於相同發育階段的年輕大質量恆星非常相似。這種相似性表明,其他星系中的恆星形成方式與銀河系中的非常相似——但正如我們所見,仍然可能存在一些差異,這些差異會在細節中顯現出來。

這對於我們理解恆星和行星如何從星盤中誕生的動態複雜性至關重要;我們使用引力、輻射、氣體動力學、磁學等的物理學來預測此類物體的行為。透過觀察該過程在不同條件下如何展開,我們可以突破模型的侷限性,瞭解它們在壓力下的表現。如果它們保持完整,那麼我們對模型正確性的信心也會增強;如果它們崩潰,那麼在關於恆星誕生的描述中必然存在重要的空白。

恆星形成的富含氣體的區域散佈在大麥哲倫星雲中;HH 1177 的星盤是我們在那裡直接看到的第一個,但不會是最後一個。我們發現的每一個星盤都將是朝著理解恆星是如何誕生——以及我們所有人是如何來到這個世界的——邁出的又一步。