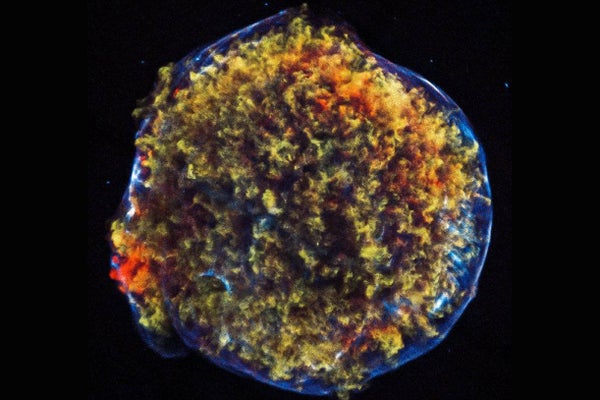

一張新生超新星的“嬰兒照”捕捉到了這顆恆星爆炸後生命最初幾個小時的景象,揭示了這種巨大爆炸的發生方式,一項新的研究發現。

這個新發現的宇宙嬰兒是一種超新星,它發生在巨星耗盡燃料並爆炸時。超新星非常明亮,它們可以短暫地超越其母星系中的所有其他恆星。

天文學家之前曾看到過超新星爆炸後最初幾分鐘的景象。然而,直到現在,研究人員還沒有捕捉到新生超新星在如此多波長範圍內的光線,包括無線電波、可見光和X射線。新影像增加了證據,表明這些垂死的恆星可能會在死亡前幾個月噴射出一個物質盤,以此預示即將到來的死亡,一篇描述這一發現的論文指出。[瞭解你的新星:恆星爆炸詳解(資訊圖)]

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將有助於確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

關於垂死恆星如何以及為何會發生如此劇烈的爆炸,仍有許多未知之處。研究註定以超新星形式死亡的恆星的最後幾年可以揭示這些爆炸發生方式的關鍵細節,但在這些短暫的最後階段的恆星非常罕見——根據新的論文,從統計學上講,銀河系中1000億到4000億顆恆星中,很可能沒有一顆恆星會在一年內以超新星形式死亡。

現在,科學家報告說,他們在超新星爆炸後僅僅3個小時就發現了它,幫助他們捕捉到了“有史以來拍攝到的最早的超新星爆炸光譜”,研究主要作者、以色列雷霍沃特魏茨曼科學研究所的天體物理學家奧弗·亞倫說。光譜本質上是對物體發射的光的波長的詳細觀察。由於化學元素可以吸收某些波長,因此恆星光譜可用於揭示恆星的組成。

“直到幾年前,捕捉到爆炸一週後的超新星才被認為是早期的,”亞倫告訴Space.com。“現在情況已經不同了。”

超新星誕生

天文學家使用位於加利福尼亞州帕洛瑪天文臺的中級帕洛瑪瞬態工廠 (iPTF) 的資料,於 2013 年 10 月 6 日探測到這顆名為 SN 2013fs 的超新星。亞倫說,它的恆星很可能是一顆紅超巨星,比太陽重約 10 到 17 倍,比太陽寬幾百倍。

超新星在距離我們約 1.6 億光年的一個名為 NGC 7610 的螺旋星系中爆炸。這個星系相對靠近銀河系,這使得科學家們更容易將更多的望遠鏡對準它,並探測到它發射的幾乎覆蓋整個光譜的光訊號,從無線電波到 X 射線。亞倫解釋說,超新星的觀測是在爆炸後約 6 小時開始進行的,使用了夏威夷的凱克天文臺和美國國家航空航天局的雨燕衛星上的望遠鏡。

SN 2013fs 是最常見的超新星型別:II 型。當一顆大質量恆星的核心耗盡燃料時,就會發生這種超新星,它會在一秒鐘內坍縮成一個非常密集的核,然後反彈並將其物質向外噴射。

天文學家在新生超新星早期捕捉到了照片,足以發現恆星在消亡之前噴射出的物質盤。通常,超新星是在爆炸產生的衝擊波掃除這些物質及其可能包含的任何秘密之後才被觀測到的。

研究人員發現,大約在一年前,這顆恆星在死亡前迅速噴射出大量物質,大約相當於太陽質量的千分之一,速度接近 224,000 英里/小時(360,000 公里/小時)。之前的研究曾發現,在 II 型超新星的不尋常子類中出現過這種早期爆發,但這些新發現表明,這種噴發也先於更常見的 II 型超新星發生。

“這就像恆星‘知道’它的生命即將結束,並在最後呼吸時以更高的速度噴射物質,”亞倫告訴 Space.com。“想想火山或間歇泉在噴發前冒泡的樣子。”

這些發現表明,一顆恆星可能在變成 II 型超新星前的幾個月處於不穩定狀態。因此,“恆星爆炸時的結構可能與迄今為止假設的不同,”亞倫說。例如,恆星的核心可能在最後幾天經歷劇烈的變化,導致強烈的風從恆星深處一直吹到其表面及其外部。

新的、自動化的天空觀測,例如 iPTF,已經開始在超新星爆炸後一天或更短的時間內捕捉到它們。

“在不久的將來,藉助新的天空觀測,我們預計將大幅增加我們能夠獲得爆炸後數小時甚至數分鐘內早期觀測的超新星事件的數量,”亞倫說。

科學家們於 2 月 13 日在《自然物理》雜誌上線上詳細介紹了他們的發現。

版權所有 2017 SPACE.com, a Purch company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.