幾千年來,天文學家一直在見證世界的末日。甚至在古代,觀星者就注意到罕見的恆星突然爆發光芒,然後在幾個月或幾年內逐漸消失。這些爆發是超新星,是恆星爆炸性的死亡,也可能摧毀恆星的伴隨行星。今天,現代研究人員可以看到黑洞撕裂整個恆星(以及任何未被發現的伴星),並找到證據表明,破碎的岩石世界的碎片像雨點般落在白矮星上,而白矮星是已死亡太陽的灰燼狀殘骸。

然而,這些事件僅僅暗示了行星垂死掙扎的跡象。現在,一項新的預印本研究的結果正在為更直接地觀測湮滅指明方向,預測哪些型別的世界可能被其恆星吞噬,以及隨之而來的恆星亮度提升。不久之後,天文學家可能真的會看到行星在被恆星吞噬的最後時刻產生的明顯閃光。他們甚至可能發現一些行星設法在火熱的恆星墜落中倖存下來。

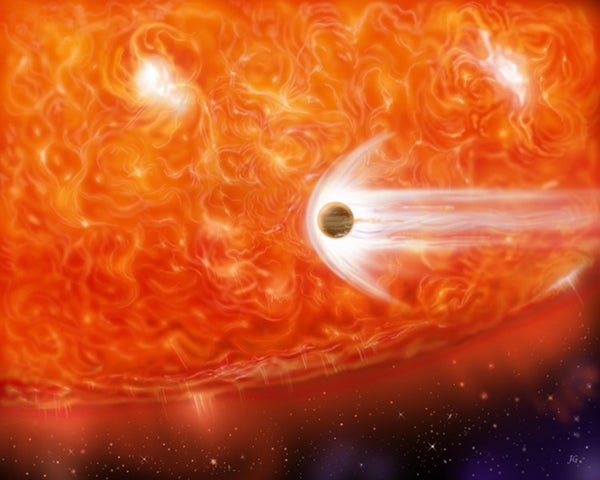

加州大學聖克魯茲分校的研究生,同時也是這項新研究的第一作者裡卡多·亞爾扎說:“行星吞噬可能是一種普遍現象,但它的細節尚未被詳細瞭解。” 亞爾扎和他的同事模擬了不同質量的行星如何與被稱為紅巨星的垂死恆星的外層相互作用。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

他們的研究結果表明,最大的行星——至少是木星質量的 10 倍——可以透過吹散恆星的外層來生存,從而在幾小時到幾千年之間的任何時間段內增加恆星的亮度。 較小的世界也會產生可觀察到的影響,例如短暫的恆星閃爍。 但是一旦被吞噬,它們就不應該逃脫飢餓恆星的魔爪。 該團隊在加利福尼亞州帕薩迪納舉行的第 240 屆美國天文學會會議上首次展示了他們的研究。

對於大多數太陽質量和更重的恆星來說,紅巨星是生命週期的最後階段;我們自己的太陽預計在約五十億年後也會變成紅巨星。當恆星核心的氫燃料耗盡並開始燃燒氦時,紅巨星便會出現,釋放出過剩的能量,導致恆星膨脹到其先前大小的 100 倍或更大。隨著恆星膨脹,它可以吞噬任何近軌道執行的世界。(水星和金星就會發生這種情況。)但是,當恆星膨脹時,它也傾向於排出其外層,逐漸失去質量並減弱其引力控制。這使得一些行星可以透過向外漂移軌道來避免被摧毀。(地球最終可能會以這種方式逃脫吞噬。)與此同時,這種縮小的恆星質量也放大了膨脹的恆星從附近行星感受到的引力,在恆星上引發潮汐,從而虹吸走牽引行星的動量,導致該世界螺旋式地走向其潛在的厄運。但是,儘管一旦被恆星吞噬,它的命運似乎就已註定,但並非每個行星都註定要遭受災難。

不歸路

儘管體積龐大的行星更可能生存下來,但任何特定世界是屈服還是忍受,都取決於它被吞噬後如何與紅巨星相互作用。在恆星狂暴的大氣層中,行星的運動可能受引力支配,使其沉向恆星核心,在那裡它將被完全撕碎。與此同時,行星在穿過恆星大氣層時產生的摩擦力會減緩行星的下降速度,並將能量傾瀉到氣體中。如果透過摩擦,行星能夠充分攪動包裹在恆星邊緣的氣體,恆星的最外層就會膨脹和散去,從而釋放行星。

英格蘭華威大學研究白矮星的研究生卡特里奧娜·麥克唐納說:“如果行星能夠在達到不歸路之前吹散星層,那麼它就能生存下來。” 她沒有參與這項新研究。

然而,生存不僅僅是體積足夠大:為了生存,行星進入恆星的時間必須非常精確。如果進入時間發生在紅巨星過渡的早期,恆星的大氣層將非常稠密,使其更難以被吹散。隨著演化中的恆星繼續脫落物質,其外層變得更加稀薄。在所有條件相同的情況下,行星在紅巨星階段後期進入恆星更可能生存下來,因為它更容易剝離恆星稀薄的外層。

行星被恆星吞噬的時間長短也可能起重要作用。亞爾扎說:“行星在恆星內部停留的時間越長,它就越容易受到阻力的影響,並且能夠沉積更多的能量。” 長時間暴露在恆星外層的大氣阻力中會減緩行星的旅程,使其有更多時間傾瀉掉吹散恆星包層所需的能量。 只有最大、最龐大的行星才足夠大,能夠從這種效應中受益。

逝去但未被遺忘

然而,無論大小,一旦被無可挽回地吞噬,行星仍然會留下其命運的可見痕跡。

例如,天文學家幾十年來注意到,一些巨星的自轉速度比預期的要快得多。被吞噬的行星是這些加速恆星自轉的一個可能罪魁禍首。

加州大學洛杉磯分校的研究員斯馬達爾·瑙茲說:“被吞噬的物體質量越大,影響就越大。” 她沒有參與這項研究。 瑙茲說,在某些情況下,吞噬行星可能會導致恆星自轉速度過快,以至於開始脫落其外層氣體;開放星團(年輕、鬆散結合的恆星集合)中高達 40% 的快速自轉恆星與吞噬過行星的情況相符。

紅巨星的外層也可能攜帶最近吞噬的世界的殘渣。 亞爾扎說,觀測到的紅巨星中約有 1% 異常富含鋰。 他說:“這非常奇怪,因為鋰很容易在恆星中燃燒。” 但是,這種過量可以用模型來解釋:當一顆註定滅亡的行星逐漸落入恆星深處時,它是如何解體的。 從下方湧出的恆星物質羽流可以將富含鋰的被摧毀世界的碎片帶回紅巨星的外部,從而使其可被探測到。

更明亮的光芒

之前的研究預測,恆星吞噬行星可能會在短時間內使其亮度增加幾個數量級。 透過計算被吞噬行星的能量如何轉移到恆星中,亞爾扎和他的同事從行星的角度證實並完善了早期預測。 亞爾扎說,雖然最大的世界可能會導致它們的恆星變亮數千年,但即使是木星大小的行星也可能導致持續幾個小時的閃爍。

西班牙天體生物學中心研究恆星如何與其環境相互作用的教授伊娃·維拉弗說:“很高興證實作者現在用不同的方法得出了相同的結論。”

羅切斯特理工學院的研究員天文學家傑森·諾德豪斯沒有參與這項研究,他表示,使用茲威基瞬變探測器等現有儀器或即將建成的維拉·C·魯賓天文臺等設施應該可以探測到這種亮度增強效應。 他說:“我們正逐漸達到這樣的程度:如果你有十年的影像,你就可以開始瀏覽並尋找一些與亮度增加相匹配的東西。”

維拉弗說:“在這個時候捕捉到恆星的可能性非常小,但我們可能會很幸運。” 儘管這些恆星亮度增強的事件可能轉瞬即逝,但天文學家卻擁有龐大的數量作為後盾:從數十年的調查和現在已知的數千顆系外行星進行的基本推斷表明,幾乎每顆恆星都伴隨著至少一顆行星。 看來,望遠鏡遲早會清楚地揭示一些紅巨星的意外閃光——以及隨之而來的,被吞噬世界的可怕命運。