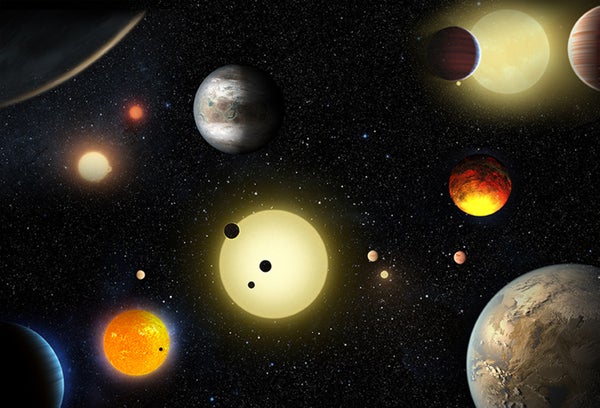

本週,使用美國宇航局開普勒太空望遠鏡的天文學家宣佈,這艘行星探測飛船將其目錄增加了 1284 個世界。這是有史以來一次性宣佈行星數量最多的一次,使開普勒已確認的行星總數超過 2000 顆,太陽系外無可爭議的已知行星數量超過 3000 顆。一篇總結這些發現的論文發表在《天體物理學雜誌》上。

與開普勒幾乎所有的世界一樣,最新的發現來自天琴座和天鵝座星群中一塊佈滿星星的天空區域。那是探測器在 2009 年發射後開始凝視的地方,尋找 15 萬顆恆星的光線中,行星掠過其表面時產生的細微下降。2013 年,在硬體故障迫使其操作人員改變觀測策略後,開普勒停止監測天空的特定區域。現在,它在其任務的新階段“K2”中,在太陽周圍狹窄的天空帶中,尋找較少數量恆星周圍的行星。

任務科學家早就知道,開普勒在其主要任務期間看到的一些星光下降是由於“冒名頂替者”造成的——雙星、變星和其他可能偽裝成行星陰影通道的天體物理現象。為了將其發現範圍縮小到真正的行星,開普勒團隊依賴於來自地面和太空其他望遠鏡的艱苦、耗時的觀測。然而,隨著候選行星的堆積,這種驗證過程變成了一個瓶頸,太慢且效率太低,無法跟上開普勒海量資料的步伐。昨天的公告來自一種新的、更自動化和統計的方法,用於驗證開普勒的候選者,該方法由普林斯頓大學天文學家蒂姆·莫頓率先提出。“行星候選者可以被認為是麵包屑,”莫頓在新聞釋出會上解釋說。“如果你在地板上掉幾塊大的麵包屑,你可以一塊一塊地撿起來。但是,如果你灑了一整袋小麵包屑,你就需要一把掃帚。這種統計分析就是我們的掃帚。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

該技術分析了每顆可能的行星星光下降的形狀,並部分基於對各種天體物理“冒名頂替者”估計頻率的分析,計算出實際行星產生每次下降的可能性。根據這項分析,昨天宣佈的 1284 個世界中的每一個都有超過 99% 的可能性是真正的行星,另外 1327 個開普勒候選者是可能成為行星,但未能超過 99% 的置信水平。該分析還將 707 個候選者排除為可能的誤報。

根據估計的大小,新宣佈的 1284 個世界中約有 550 個可能是岩石行星。其中,有 9 個在其恆星的宜居帶內執行——不太熱、不太冷的區域,液態水和我們所知的生命可能存在。這使得開普勒潛在宜居世界的總數達到約 24 個。根據開普勒任務科學家娜塔莉·巴塔利亞的說法,如果推算到整個銀河系,這表明在整個銀河系恆星的宜居帶中,可能存在約 100 億顆近似地球大小的行星。巴塔利亞說,最近的可能只有 11 光年遠——在星際距離上幾乎就在隔壁。

具有啟發意義的是,這些估計與開普勒任務早期從較小的樣本量和更零散的資料分析中得出的估計幾乎沒有差異。天文學家似乎終於越來越接近了解整個宇宙中潛在宜居行星出現的真實頻率。然而,最令人興奮且可以說更有意義的問題仍然遙不可及:在我們鄰近的潛在宜居行星中,有多少是真正宜居的,其中又有多少是實際有人居住的?目前尚無人知曉。

尋找這些問題的答案將是未來天文學的關鍵任務。美國宇航局的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(將於 2018 年發射)以及計劃於 2020 年代發射的後續廣域紅外巡天望遠鏡 (WFIRST),都很有可能探測附近幾顆小型行星的大氣層,以尋找宜居性和生命的跡象。此外,計劃於 2020 年代首次亮相的新型地面 30 米望遠鏡也可以進行類似的觀測。除此之外,天文學家夢想建造和發射一個或多個下一代巨型太空望遠鏡,專門用於拍攝外星地球的快照,儘管此類天文臺目前看來最早也要到 2030 年代才有可能升空。

與此同時,來自開普勒和其他任務的行星發現持續激增,最引人注目的是,這種激增沒有放緩的跡象。十年前,一次性宣佈發現十幾顆行星都被認為是轟動性的;現在標準已經提高,一次性宣佈數百或數千顆行星已不能保證成為頭版新聞。即使是專家也無法跟上現在充斥目錄的所有行星。

很快,蓬勃發展的行星探測領域將變得更加令人應接不暇。開普勒的最終目錄預計將於 2017 年底釋出,可能會為總數增加數百或數千個已確認的世界。與此同時,自動化、全天候、地面觀測正在加強,這可能會帶來像開普勒一樣多的行星數量。但真正的發現浪潮可能來自太空望遠鏡。WFIRST 預計將在對銀河系恆星豐富的銀河系隆起的調查中發現數千顆行星,而美國宇航局的凌星系外行星巡天衛星(將於 2017 年發射)將對附近恆星進行全天候調查,預計將發現至少 1500 顆行星。更大的數字可能來自其他專案:歐洲航天局的蓋亞探測器及其 PLATO(行星凌星和恆星振盪)任務(一種超大型開普勒,計劃於 2024 年發射)都可能各自發現數萬顆行星。

也許從現在起 10 年後——當然是 20 年後——對一千顆新行星感到興奮可能會顯得非常古怪。