幾個世紀以來——坦率地說,直到最近——天文學家一直對行星形成感到困惑。他們看到天空中光點以整潔有序的方式移動,但關於這些世界最初是如何形成的許多關鍵細節仍然是一個謎。

自那時以來,我們已經取得了長足的進步——而且速度驚人。藉助更大的望遠鏡、更精確的儀器和先進的數字影像處理技術,關於行星如何形成的問題已經從推測性的猜測轉變為一個健全的研究領域。而且,像大多數新興科學學科一樣,它也在迅速發展。我們過去只有少數關於胚胎行星系統的觀測結果,但現在由於發現的驚人速度,我們已經有了數百個。

事實上,天文學家最近釋出了 86 個新生行星家族的詳細觀測結果,為研究人員興高采烈地分析增加了驚人的天體數量。透過分析,我們將更好地瞭解恆星和行星是如何誕生的。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

在過去——例如當我還是個孩子的時候——對行星形成的科學理解很薄弱,許多被丟擲的想法都可以安全地稱為“古怪的”。例如,其中一種觀點是,一顆恆星非常靠近我們的太陽,以至於從中拉出了物質束,而這些物質束結合起來形成了行星。這是一個非常酷的想法——至少它的支持者是“有遠見的”——但至少可以說這是一個牽強的想法。首先,在這種星系區域,恆星之間如此近距離的碰撞非常罕見,幾乎不存在。而且,那種過熱的太陽流會消散成虛無,而不是坍縮成整潔、持久的世界。

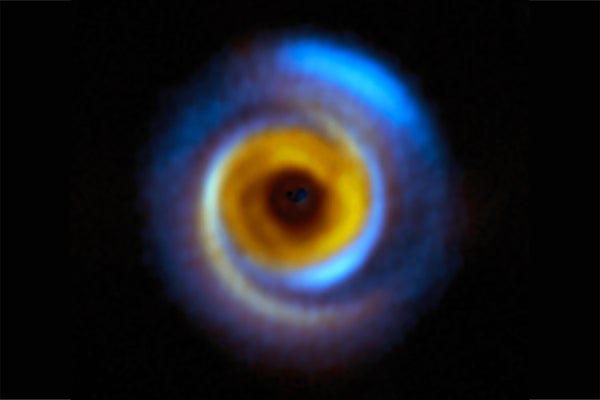

但隨著時間的推移,觀測結果越來越好,假設也越來越好。現在我們知道,當密度過高的物質團塊在自身引力作用下坍縮時,恆星會在稱為星雲的巨大氣體雲中形成。物質會扁平成一個原恆星盤,物質在中心周圍旋轉,併為在那裡形成的年輕恆星提供物質。最終,星盤——現在稱為原行星盤——冷卻下來,才能真正開始行星形成過程。行星的成長方式有兩種:要麼是卵石和岩石等小物體粘在一起形成更大的物體,要麼是星盤的巨大碎片坍縮直接形成大型物體。

行星誕生的研究正處於轉折點。過去,這些天體很少被發現,但現在觀測正在大規模地掃除它們。

這些星盤在理論上存在了幾十年,但直到 20 世紀 80 年代才有人真正探測到它們,當時對亮星織女星的觀測顯示,它被一個星光加熱的塵埃環包圍著。很快就發現了更多,儘管觀測結果缺乏診斷細節。

當一組宇航員於 1997 年在哈勃太空望遠鏡上安裝了太空望遠鏡成像光譜儀 (STIS) 時,情況發生了變化。STIS 能夠阻擋目標恆星的大部分耀眼光芒,並提供任何大型星周盤的高解析度影像。用 STIS 發現的許多星盤都帶有螺旋臂——這表明有看不見的行星在用它們的引力使星盤旋轉。在其他星盤中,科學家們看到了星盤中的明顯縫隙,行星要麼在物質中犁過並將其掃除,要麼將軌道能量泵入那裡的粒子並改變它們的軌跡。(完全披露:我曾在 STIS 工作,並且是研究這些星盤的專案的一部分。在那項研究中,我幫助以數字方式消除了恆星的光芒。成為最早詳細看到這些結構的人之一是一種榮幸和喜悅。)

當然,自那時以來,對這些星盤的研究不斷向前發展,令人難以置信的是,研究變得更好了。位於智利的阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米波陣列 (ALMA) 天文臺已經仔細檢查了數十個此類結構,並揭示了以前在無線電波段附近的光波長中看不到的細節。現在,天文學家正在用歐洲南方天文臺龐大的甚大望遠鏡 (VLT)(也在智利)彌合可見光和無線電之間的差距。它由四個巨大的 8.2 米望遠鏡組成,其中一個龐然大物上安裝了SPHERE,即光譜偏振高對比度系外行星研究儀。它是一個非常高解析度的相機,可以拍攝具有如此精細細節的影像,以至於,不開玩笑,當我第一次看到它拍攝的我們太陽系中小行星的驚人照片時,我以為自己被惡作劇了。

VLT 的四個望遠鏡中的每一個都非常大,它可以收集大量光線並看到精細的細節,因此它能夠觀察許多正在形成過程中的恆星,並辨別周圍物質中的結構——由行星盤中形成的原行星等大型天體產生的特徵。在天文學與天體物理學雜誌上的三篇論文中,天文學家報告了他們對獵戶座、金牛座和蝘蜓座星座中三個附近星雲中正在出現的行星系統的觀測結果。這些恆星形成工廠都足夠靠近地球,以至於強大的 VLT-SPHERE 組合揭示了無數細節。許多觀測到的星盤都有縫隙和螺旋臂,這標誌著行星的生長,更重要的是,將星盤與它們直接的天體物理環境聯絡起來。

例如,在金牛座星雲中,SPHERE 觀測了星雲中約 20% 的 II 類天體(那些來自新生的恆星的光線剛剛從原恆星的黑暗中顯現出來的天體),代表了所有質量超過太陽質量 0.4 倍的恆星的完整樣本——其餘的都太暗而無法可靠地探測到。在這些天體中,幾乎三分之二的天體都有以前既沒有見過也沒有記錄過的微弱星盤。

在金牛座星雲中觀測到的系統中,近三分之一是多星系統,其中兩顆或多顆恆星相互繞軌道執行。統計資料顯示,大約一半的恆星——不像我們的太陽——位於多星系統中,因此研究這些類似塔圖因的環境中的行星形成將產生大量關於恆星多重性如何影響這些恆星周圍行星的有趣資料。例如,在 SPHERE 研究的蝘蜓座星雲中,在雙星系統中,當質量較大的主星伴隨著軌道較近、質量較小的次星時,星盤非常稀疏,這意味著恆星構型的某些方面抑制了行星誕生星盤的形成。

對於瞭解特定的物理環境,單個恆星和星盤非常有用,但我們需要更廣泛的觀測才能更好地瞭解行星是如何產生的——從某種意義上說,我們只有看到精細的細節如何融入更大的圖景,才能理解這些細節。比較和對比這些行星育嬰場的特徵,包括它們的密度、年齡和化學結構,將有助於我們獲得整體印象。

行星誕生的研究正處於轉折點。過去,這些天體很少被發現,但現在觀測正在大規模地掃除它們。正如我喜歡用新科學領域來比喻的那樣,這就像是從集郵到動物學的轉變——從“我們又發現了一個奇怪的天體!”到“我們已經發現了足夠多的天體,我們開始注意到趨勢,並看到創造它們的潛在機制。”

關於我們自己的太陽系是如何形成並在億萬年中演變成現在的構型,仍然存在許多問題。回答這些問題的關鍵一步是進行觀測,讓我們找到其他行星系統和我們太陽系之間更深層次的聯絡。

您可能認為天文學是研究您頭頂上的一切,但事實上,它也包括您腳下的東西。