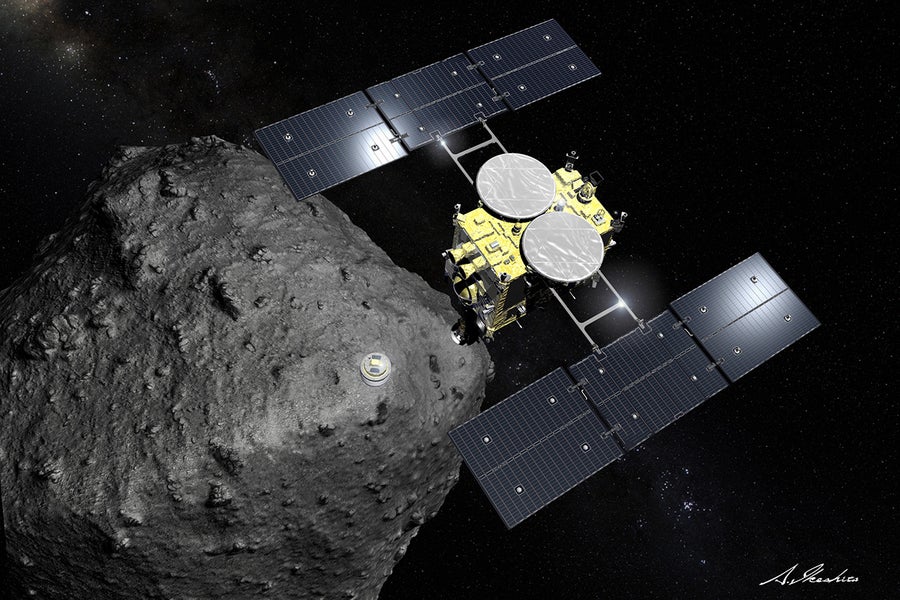

這個烤麵包機大小的艙體以每秒12公里的速度衝入我們的大氣層,在其火熱的下降過程中承受了3000攝氏度的高溫,然後展開降落傘以減緩速度。它繼續下落,直到最終在澳大利亞內陸的陸地上著陸。幾小時內,科學家團隊利用雷達定位了艙體的著陸點,並乘坐直升機趕去回收。艙內裝載著小行星碎片,這是歷史上最大的一次收穫,這些碎片是在距離地球數百萬公里的地方捕獲並安全帶回地球的。

這一事件是日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的“隼鳥2號”任務前往小行星“龍宮”的高潮,發生在當地時間2020年12月6日星期日。這僅是第二次(第一次是其前身“隼鳥號”任務,於2003年發射)航天器將小行星碎片帶回地球。科學家們希望透過這些樣本來解答有關我們太陽系和我們自身星球歷史的難題。像“龍宮”這樣的小行星有多古老?它們含有多少水和有機物質?它們是否可能在數十億年前首次將生命的原始成分帶到地球?

當大多數“龍宮”研究小組都在努力解決這些宏大的問題時,一個更為精英的團隊將專注於另一個看似較小但卻引人入勝的問題: “隼鳥2號”的樣本是否包含幾乎所有已知隕石中都存在的一種神秘成分。到目前為止,沒有人能夠解釋這種成分的起源,但這樣做的意義卻非常重大。它可能不僅向我們揭示太陽系的一些模糊歷史,還可能揭示我們太陽行星群形成的整個過程中前所未見的細節。在我們對地球——事實上,宇宙中任何行星——如何形成的理解中,可能沒有什麼比球粒隕石的謎團更重要的了。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

球粒是小的、種子狀的岩石,直徑最大隻有幾毫米,據認為是在大約45.5億年前,即我們太陽系誕生後不久形成的。從那裡,它們被嵌入到更大的岩石中,稱為球粒隕石,球粒隕石構成了人類在有記錄的歷史中發現的大約60,000顆隕石的大部分。

“球粒無處不在,”芝加哥大學行星科學家弗雷德·切斯拉說。即便如此,科學家們在近兩個世紀的時間裡一直未能就它們的形成方式達成一致。有些人認為它們是行星形成的副產品;另一些人則認為它們是行星形成本身的種子。無論哪種方式,球粒形成情景的選擇範圍都很廣,從閃電熔化的塵埃到原行星的碰撞碎片,再到巨大的氣體加熱衝擊波,這些衝擊波在圍繞著我們新生太陽的原始物質雲中盪漾。

換句話說,理解球粒的形成可能揭示我們太陽系最早的時刻。現在,隨著來自“隼鳥2號”等任務的最新或預期結果以及其他研究途徑,痴迷於球粒的科學家們正處於解答長期以來關於它們——或許還有我們——來自何處的問題的風口浪尖。“它們是通往太陽系最早時期的彩色玻璃窗,”羅文大學的宇宙化學家和球粒專家哈羅德·康諾利說。“它們是早期太陽系中執行過程的見證者。問題是,它們見證了什麼?”

火滴

1802年,英國化學家愛德華·霍華德是最早認識到球粒是隕石中“圓形小球”的科學家之一。它們的名稱後來由德國礦物學家古斯塔夫·羅斯和奧地利礦物學家古斯塔夫·切爾馬克命名,源自希臘語chóndros(“顆粒”)和德語kleine kugeln(“小球”)。1877年,英國科學家亨利·索爾比將更詳細地描述它們,將球粒描述為“火雨滴”,即圍繞太陽凝結的熔融小球,儘管當時和現在一樣,沒有人確切知道它們是如何形成的。

我們太陽系形成的概況更加清晰。這個創造故事是科學家們透過數十年的觀察和建模組裝起來的,它始於45.5億多年前,當時來自巨型分子云的塵埃和氣體在引力作用下坍縮,形成了一顆將成為我們太陽的原恆星。這顆原太陽被一個旋轉的氣體和塵埃盤包圍著。在這個盤內,引力、空氣動力學和靜電力共同作用,使塵埃顆粒粘在一起,形成越來越大的團塊——例如星子,行星的公里級構建塊——並在幾百萬年內,星子聚結成行星。這些世界逐漸穩定成我們今天熟悉的形狀和軌道。但是,如果這個故事的輪廓是清晰的,細節仍然是神秘的。球粒出現在開篇章節中,介於從塵埃到星子的飛躍之間。你如何從微觀的微粒變成數千公里寬的整個世界?

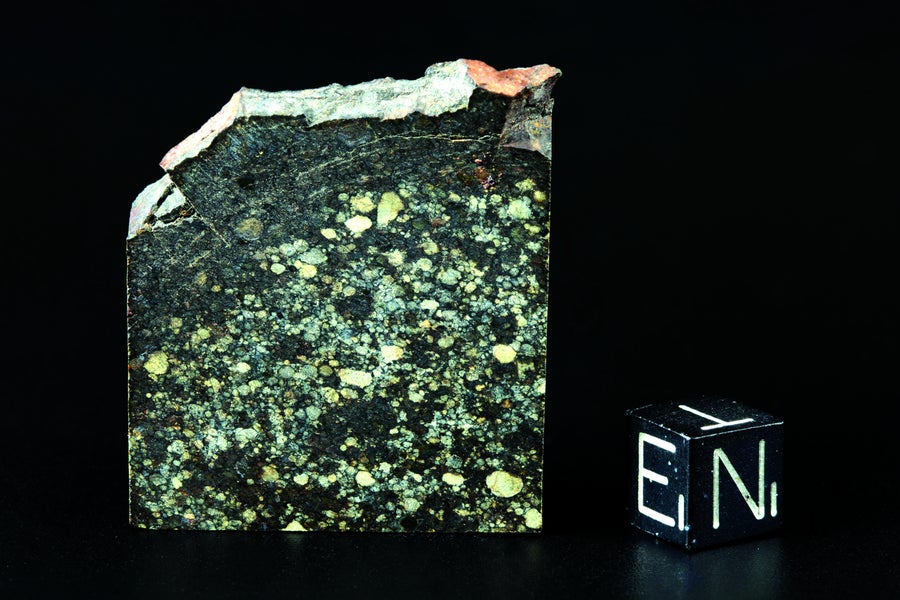

球粒構成了“巴拉塔”切片的大部分物質,“巴拉塔”是一塊203公斤的普通球粒隕石,墜落在澳大利亞新南威爾士州。圖片來源:Matteo ChinellatoAlamy Stock Photo

球粒本質上是岩石中的岩石。它們以圓形斑點的形式出現在球粒隕石中。有些肉眼可見,而另一些則只能在顯微鏡下看到。球粒的豐富程度再怎麼強調也不為過:儘管已知沒有球粒能在併入行星的過程中倖存下來,但它們在地球外非常常見,通常構成球粒隕石內的大部分物質。有些球粒隕石中充滿了球粒,看起來幾乎像一堆珠子。

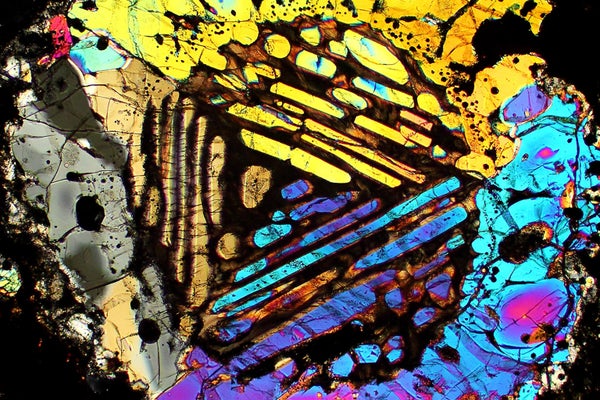

球粒由橄欖石和輝石等礦物以及有時是玻璃製成,它們本身具有多種形狀、大小和成分。它們通常包含閃閃發光的晶體陣列。科學家可以透過測量它們所含的短壽命放射性同位素鋁26的丰度,將它們的形成時間追溯到大約45.67億年前的幾百萬年視窗期。這個年代表使球粒成為我們太陽系中第二古老的可識別物體,僅次於鈣鋁富集物(CAI),隕石中的白色斑點,據認為它們是在早100萬到300萬年透過從圍繞著我們年輕太陽的氣體中凝結出來而形成的。

球粒隕石有很多類。例如,普通球粒隕石充滿了球粒,佔每10顆含球粒的太空岩石中的9顆以上。碳質球粒隕石約佔所有球粒隕石的4%,通常具有高丰度的碳;碳含量最高的球粒隕石被認為是在外太陽系形成的。一個稱為CI球粒隕石的亞群只擁有微觀球粒,因為較大的球粒被曾經流過母體的液態水風化掉了。CB球粒隕石的獨特之處在於,它是唯一一種對其形成方式幾乎達成普遍共識的球粒隕石。“我們認為這些是在一次巨大的撞擊中形成的一類,”倫敦自然歷史博物館的行星科學家薩拉·羅素說。這種確定的來源使它們“有點神奇”。

至於所有其他球粒隕石品種的確切起源?這些仍然是任何人的猜測。“這令人沮喪,但我們不知道也很有趣,”羅素說。“它們顯然在告訴我們一些關於我們太陽系如何形成的普遍存在的、超級重要的過程。我們只需要弄清楚那是什麼。”

一個不可能解決的問題

2000年,在休斯頓的月球與行星科學會議上,當哈佛大學時任職的約翰·A·伍德,隕石學中最受尊敬的科學家之一,似乎承認在理解球粒的起源方面失敗時,在場的觀眾感到震驚。和之前的許多人一樣,伍德在第一次見到球粒時就被它們迷住了。“[這些]小石球如此迷人、有趣和神秘,我簡直被它們迷住了,”他說。但他對已經取得的進展感到沮喪。“我們仍然不明白隕石在告訴我們什麼,有時我懷疑我們是否會明白,”他在他的演講摘要中寫道。幾年後,面對資金不足,他選擇退休,將注意力轉向油畫,並與妻子共度時光。“我完全戒掉了科學,”伍德說。

這次演講讓很多人感到震驚。“他基本上說他浪費了一生的時間研究球粒,因為這是一個不可能解決的問題,”華盛頓特區卡內基科學研究所的宇宙化學家科內爾·亞歷山大說。“這讓很多人非常沮喪。”同樣在卡內基研究所擔任宇宙化學家的拉里·尼特勒當時也在觀眾席上,他說他“實際上站起來”為球粒研究辯護。“我說,‘我仍然對這些來自太空的不可思議的岩石感到興奮,’”他回憶說。“我不認為我在我的職業生涯中為我所做的任何事情獲得過如此多的關注或讚揚。整個房間都爆發了掌聲。”

伍德的悲觀情緒是可以理解的。畢竟,空間科學家已經成功地明確解決了許多看似棘手的謎團。他們梳理了宇宙存在的最初時刻,發現了其他恆星周圍的世界,觀察到了引力波,並捕捉到了黑洞的影像。與這些成就相比,卑微的球粒頑固的謎團似乎比其已經很小的地位還要小。今天,有關於球粒形成的理論,笑話是,和球粒科學家本身一樣多——而且明天不可避免地會有更多。

球粒的問題從一開始就是代際的,激勵了一代又一代人嘗試解決這個問題,但成功程度各不相同。主要問題是找到一個模型,可以解釋球粒所有不同的、多樣的特性。“沒有模型可以勾選所有框,”亞歷山大說。為了使球粒形成,塵埃必須在早期太陽系的某個過程中被加熱到高達2000攝氏度的溫度,然後在幾天甚至幾小時內迅速冷卻。無論這個過程是什麼,最有可能發生在整個太陽系;這似乎是解釋在地球上的球粒隕石中發現的大量球粒的唯一方法。在球粒中心發現的累積塵埃的明顯環狀結構表明,它們也一定在我們新聚結的太陽周圍的塵埃環境中漂流了一段時間。

大多數球粒科學家分為兩個陣營。第一陣營認為,球粒是太陽系中最早出現的固體物體之一,直接從太陽星雲——圍繞著我們年輕太陽的塵埃和氣體雲——形成。這將使球粒成為從小塵埃到更大的公里級星子的關鍵墊腳石。第二陣營認為,球粒不是最早形成的固體,而實際上是在星子之後——甚至在行星本身之後——出現的。在他們看來,它們是行星形成過程的副產品,而不是行星形成過程的積極組成部分。

在第一陣營中,一種觀點認為,我們太陽周圍的塵埃和氣體盤中的引力不穩定性導致了“衝擊陣面”,這些衝擊陣面將一些塵埃熔合成球粒。“如果你看一張星系的圖片,你會看到旋臂盤旋,原行星盤中也會發生同樣的事情,”英國曼徹斯特大學的宇宙化學家瑞安·瓊斯說。“你可以產生與團塊狀旋臂和氣體之間密度差異相關的衝擊陣面。”

與此同時,更為激進的星雲閃電模型提出,太陽周圍的塵埃和氣體顆粒之間的摩擦引發了巨大的放電,這些放電將塵埃熔合成球粒——儘管尚不清楚這種閃電是如何產生的。一些模型提出,球粒製造工廠從被旋轉的原行星盤中巨大磁場捕獲的電流片中湧現出來。這種“熱點”可能跨越數萬甚至數十萬公里,並將塵埃顆粒融化,從而大量產生原始小球。

“隼鳥2號”探測器繞小行星“龍宮”執行的藝術家印象圖。圖片來源:秋弘池下

在另一個陣營中,他們的成員認為球粒是在星子之後形成的,更突出的模型之一被稱為撞擊噴射。在這裡,星子會以高速碰撞,產生產生球粒所需的熱量。“它本質上噴射出一些熔融物質,這些物質可能會分裂成液滴,”普渡大學的行星科學家布蘭登·約翰遜說。這種模型的變體,稱為飛濺,將涉及較低速度下熔融物體之間的碰撞,將液滴釋放到太空中,這些液滴凝固成球粒。

與此同時,星雲衝擊模型認為,在星雲中移動的火星大小的行星胚胎可以像在水中航行的船隻一樣,將塵埃熔合成球粒。“當它以超音速穿過氣體時,它會驅動弓形激波,”亞利桑那州立大學的天體物理學家史蒂文·德希說。“球粒前體,即這種塵埃,透過進入這種壓縮的熱氣體而被加熱,並被其處理。”

其他想法包括輻射加熱,這是某些模型中相對較新的內容,它表明,低空飛過熔融體的星子可能會被烤焦,然後冷卻以產生球粒。經過這種自然“熱處理”的岩石會更堅固,並且更有可能在穿過地球大氣層的過程中倖存下來,這可以解釋為什麼我們發現的大多數隕石都是球粒隕石。“隕石被硬化了,地球大氣層是一個過濾器,它偏向於非常緻密和堅硬的東西,”衛斯理大學的天文學家威廉·赫布斯特說,他是這個想法背後的研究人員之一。

針對這種日益高漲的理論潮流,一些更瘋狂的觀點已經被排除在外。來自太陽系外部的事件,如伽馬射線暴——來自中子星或黑洞合併等來源的巨大能量爆炸——曾經被認為是可能的,但現在由於涉及的距離太遠而似乎不太可能。即便如此,仍然存在許多模型,並且由於行星形成根本沒有真正預測到球粒,情況變得更加複雜。“我們可以構建一個關於行星如何形成的故事,而無需呼叫球粒形成,”切斯拉說。“很明顯,我們遺漏了故事的一部分。”

縮小剩餘理論中哪一個是正確的範圍很困難,而且爭論可能會變得激烈。“在隕石學中交朋友和樹敵的最佳方法是釋出另一個球粒形成模型,”康諾利說。關鍵在於球粒在我們太陽系中扮演的角色。如果它們是最早形成的固體之一,那麼在我們年輕的太陽周圍發生了一些不可避免的過程,這可以解釋行星形成是如何在大多數恆星周圍開始的。但如果不是,那麼它們是否比曾經認為的對這個過程不那麼重要?

“我現在把我的錢押在碰撞上,”加州大學伯克利分校的行星科學家尤金·張說。“坦率地說,這讓[它們]變得不那麼有趣了。因為如果你對行星形成感興趣,這意味著球粒不是最原始的物體。它們是次要產品。”

烹製球粒

我們關於球粒形成的大多數想法都來自對早期太陽系進行建模以及在地球上進行實驗以複製不同的形成方法。曼徹斯特大學的隕石科學家艾米·史密斯和她的同事是世界各地進行此類實驗的幾個團隊之一,他們將化學物質混合成粉末,以模擬不同型別的已知球粒成分。然後,他們將粉末放入爐子中,將其加熱到極高的溫度,持續數小時到數天不等,然後在冷卻以模擬不同的形成模型。“如果我們得到看起來類似於我們研究過的天然球粒的球粒,那麼我們就會對它們是如何形成的有一個更好的瞭解,”史密斯說。

諸如此類的實驗旨在與太陽系建模協同工作。“實驗只是定義了球粒的條件,”史密斯的合作者瓊斯說。“但是模型正在嘗試提出滿足這些條件的情景。”在我們的太陽系中,這種建模開始描繪其最早時刻的新圖景。

最近對隕石中同位素比率的測量工作表明,早期形成了兩個不同的球粒隕石庫——一個在內太陽系,一個在外太陽系,外太陽系的球粒可能是在單獨產生的。在木星最初形成的位置比現在更靠近太陽兩倍以上之後,這些獨立的種群混合在一起,遷移到目前的位置,這種想法被稱為大遷徙假說。如果這是真的,這將表明我們太陽系動盪歷史的故事就儲存在球粒本身中,這為我們提供了另一個理由來仔細關注它們。

在其他地方,對其他太陽系——特別是年輕恆星周圍的塵埃和氣體原行星盤——的觀測正在產生關於球粒可能形成情景的資訊。2014年,時任亞利桑那大學研究生的天體物理學家黃煥和他的同事報告了來自地球1000多光年外一顆名為NGC-2547 ID8的恆星周圍的紅外閃光——這是潛在的原行星撞擊的證據。儘管尚未明確與球粒的形成聯絡起來,但至少這項觀測表明,在年輕的系統中,確實會發生足夠劇烈的碰撞來製造它們。“在[我們]的論文之前,我們沒有任何關於任何系外行星撞擊的直接硬證據,”孟說。

未來,天文學家還應該能夠使用更高解析度的影像來探測年輕恆星周圍的塵埃分佈,這可能會使完善一些球粒形成模型成為可能。“隨著技術和望遠鏡的改進,現在我們可以開始看到年輕恆星周圍的塵埃產生,”法國國家科學研究中心的行星科學家伊夫·馬羅基說。“也許在不久的將來,我們可以看到球粒的形成[過程]。”此類望遠鏡可能包括美國宇航局(NASA)多次延遲的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,該望遠鏡計劃於今年10月發射。

如果球粒是恆星周圍最早形成的固體之一,那麼它們可能是隨後行星形成的關鍵催化劑,特別是從塵埃大小的物體到公里大小物體的飛躍。“當您需要毫米到公里大小的物體來實際形成行星的岩石母體時,存在一個缺口,”康諾利說。“在這個缺口中發生的事情變得非常重要。”也許球粒甚至更重要;一種行星形成模型,卵石吸積,假設較大的物體掃過卵石狀的塵埃,長大成行星。那些卵石實際上可能是球粒嗎?“我們不知道它們是否相同,”萊斯大學的行星科學家安德烈·伊齊多羅說。他說,找出答案可能需要“大量的小行星樣本”。碰巧的是,我們剛剛得到一個。

“沒有一句話的答案”

早期評估顯示,“隼鳥2號”成功從小行星“龍宮”帶回了超過5克的物質。據JAXA樣品分析團隊負責人立花正悟稱,這應該足以確定是否存在球粒。他和他的團隊在今年年初,在樣品從澳大利亞運回日本後,開始研究這些樣品。他們的大部分結果仍在陸續公佈。“我們不知道‘龍宮’中的球粒是否與在其他球粒隕石中的其他型別的球粒不同,”立花說。“龍宮”似乎與地球的碳質球粒隕石相似,因此大多數專家預計樣本中會存在球粒,但截至撰寫本文時,尚無人知曉它們是會類似於已經收集的球粒,還是會像以前從未見過的東西。

“隼鳥2號”團隊的一名成員在其樣本返回艙從澳大利亞南部伍麥拉的著陸點回收後不久手持該艙。圖片來源:JAXA via AP

“隼鳥2號”的樣本有可能根本不包含球粒。“我認為這對於球粒界來說將是令人震驚的,”赫布斯特說。“如果那裡沒有球粒,並且看起來那裡從來沒有球粒,那麼也許球粒形成不是一個如此普遍的過程,”羅素說。

“隼鳥2號”於2018年10月部署到“龍宮”上的一個名為MASCOT的著陸器的早期結果已經讓科學家們感到興奮。來自著陸器的影像顯示錶面有許多白色標記,這些標記可能是CAI,但也可能是球粒。“我們感到驚訝的是,我們真的可以看到[這些標記],而且有很多,”德國航空航天中心(DLR,德國航天機構)MASCOT科學團隊負責人拉爾夫·喬曼說。只有對地球上的樣本進行化學研究才能揭示這些標記的性質。

如果“隼鳥2號”的樣本中存在球粒,並且如果它們與科學家們已經研究過的球粒相似,那麼就有可能查明它們形成的位置、時間和甚至條件。但是,如果樣本包含新型球粒,則可能為太陽系起源的更大問題提供新的視角。康諾利等科學家將歡迎這種情況。“我當然希望有一些驚喜,並且我們發現我們沒有預料到的物體,”他說。即使不存在球粒,這也可能僅僅表明,由放射性衰變、撞擊和其他來源釋放的熱量液化形成的水早已抹去了其球粒的證據,類似於地球上發現的CI球粒隕石的起源。

“隼鳥2號”並不是唯一一個為球粒科學家準備了地外禮物的樣本返回任務。NASA的OSIRIS-REx探測器計劃於2023年9月帶著最近採集的樣本返回地球,樣本來自另一顆名為“貝努”的小行星,預計該小行星富含球粒。“如果我們沒有在材料中發現球粒,那將真的令人失望,”康諾利說,他也是OSIRIS-REx團隊的成員。“我期待著找到我認識的球粒和我不知道的球粒。”

如果研究人員最終能夠明確地確定球粒是如何形成的,那麼這將大大有助於揭示它們是否對地球和我們太陽的其他小世界的後續創造至關重要。當然,前提是最終揭示的創造故事相對簡單。然而,一些專家懷疑不會找到簡單的解決方案,部分原因是多個理論是正確的。“我不認為這是一個一句話的答案,”加州大學戴維斯分校的行星科學家莎拉·斯圖爾特說。“可能有很多液滴以不同的方式製造出來。”羅素同意:“我最喜歡的理論是,每個人都是對的。所有這些過程都發生在太陽系中的某個地方。有衝擊波,有撞擊,有弓形波,有閃電。我認為這些事情都發生了,它們都形成了類似球粒的物體。”

這可能意味著伍德在他發表臭名昭著的、職業生涯的總結性失敗宣言時,一直走在正確的軌道上:如果幾乎每個關於球粒創造的想法都反映了太陽系遠古歷史中實際發生的過程,那麼它們之間可能就沒有什麼意義重大的區別。但是,這種可能性不會阻止新一代人像他們的前輩一樣嘗試。“如果讓我重新做一遍,我會做出同樣的嘗試,”伍德說。對於任何追隨他腳步的人?“我會祝他們好運。”