在 2020 年 4 月的一個星期五晚上,萊克西·沃爾斯獨自一人在華盛頓大學的實驗室裡, нервно 等待著她一生中最重要實驗的結果。沃爾斯是一位年輕的結構生物學家,專長是冠狀病毒,在過去的三個月裡,她夜以繼日地工作,開發一種針對肆虐全球的病原體的新型疫苗。她希望她的方法如果成功,不僅可以馴服新冠病毒,還可以徹底改變疫苗學領域,使我們走上戰勝從流感到艾滋病毒等傳染病的道路。與以往使用的任何疫苗不同,沃爾斯正在開發的疫苗並非源自 природный 成分。它由在計算機上繪製的 искусственные 微觀蛋白質組成,它們的創造標誌著我們在重新設計生物學能力方面邁出了非凡的一步。

蛋白質是複雜的奈米機器,透過不斷地相互作用來執行生物體中的 большинство 任務。它們消化食物、對抗入侵者、修復損傷、感知周圍環境、傳遞訊號、施加力量、幫助產生思想和複製。它們由稱為氨基酸的簡單分子長鏈組成,並扭曲摺疊成 чрезвычайно 複雜的 3D 結構。它們類似摺紙的形狀受用於構建它們的 различный 氨基酸的順序和數量控制,這些氨基酸具有獨特的吸引力和排斥力。這些相互作用的複雜性如此之大,規模如此之小(平均細胞包含 4200 萬個蛋白質),以至於我們從未能夠弄清楚控制它們如何自發且可靠地從鏈狀物變成實物的規則。許多專家認為我們永遠無法做到。

但是,人工智慧的新見解和突破正在誘導或迫使蛋白質 раскрывать 它們的秘密。科學家們現在正在打造 биохимический 工具,這些工具可以改變我們的世界。藉助這些工具,我們可以使用蛋白質來構建奈米機器人,這些奈米機器人可以與傳染病進行單粒子戰鬥,或者在全身傳送訊號,或者像微型回收裝置一樣拆卸有毒分子,或者收集光。我們可以創造有目的的生物學。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

沃爾斯正處於這項研究的最前沿。她於 2019 年 12 月完成了冠狀病毒結構博士學位,使她成為當時一個非常小的俱樂部的成員。“五年來,我一直試圖說服人們冠狀病毒很重要,”她說。“在我的博士論文答辯中,我一開始就說,‘我將要告訴你們為什麼這個病毒家族有可能引起大流行,而我們沒有為這場大流行做好準備。’不幸的是,這最終成為了現實。”

早在 2019 年 12 月下旬,當有關一種神秘的新型肺炎的訊息從中國武漢傳出時,沃爾斯就懷疑是冠狀病毒。 2020 年 1 月 10 日,SARS-CoV-2 的基因序列向全世界釋出。沃爾斯和生物化學家戴維·維斯勒,她在華盛頓大學的實驗室負責人,整夜熬夜分析它。沃爾斯說,她感到一種壓倒性的專注感:“這就像,‘好吧,我們知道該怎麼做,’”她說。“‘讓我們去做吧。’”

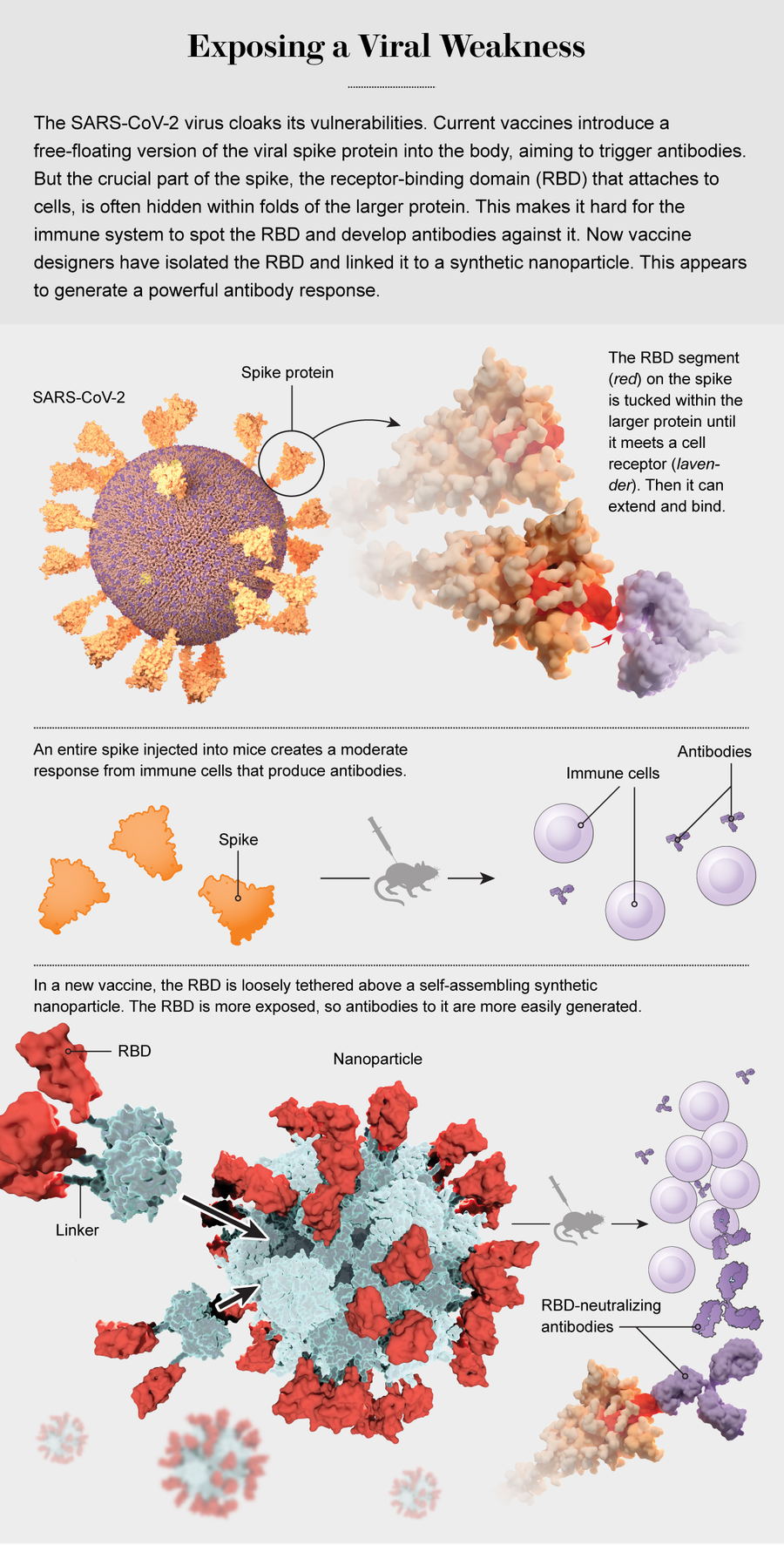

與其他冠狀病毒一樣,SARS-CoV-2 看起來像一個 покрытый 蛋白質“刺突”的球。每個刺突都以氨基酸簇結尾——蛋白質的一部分,稱為受體結合域,或 RBD——其排列和原子電荷與人類細胞表面的蛋白質完美配對。病毒蛋白質像宇宙飛船一樣停靠在受體上,然後病毒利用這種連線滑入細胞並複製。

由於其危險作用,RBD 是免疫系統抗體的主要目標。它們也是蛋白質,由身體產生以結合 RBD 並使其失效。但是, специализированный 細胞需要一段時間才能製造出足夠的有效抗體,到那時,病毒通常已經造成了相當大的損害。

第一代新冠疫苗,包括 mRNA 疫苗,它們是如此的救命稻草,其工作原理是將病毒的刺突引入體內,但不附著功能性冠狀病毒,因此免疫系統可以學習識別 RBD 並集結其部隊。但是 RBD 會 периодически 被刺突蛋白的其他部分隱藏,從而遮蔽該域免受尋求與其結合的抗體的影響。這削弱了免疫反應。此外,遊離的刺突蛋白不像 природный 病毒,除非使用大劑量的疫苗,否則並不總是會引發強烈的反應。大劑量會增加成本,並可能引起強烈的副作用。

疫苗開發人員萊克西·沃爾斯(左)和布魯克·菲亞拉(右)使用定製的蛋白質來建立一種有希望的新冠疫苗接種。它在免疫系統細胞前揮舞著 SARS-CoV-2 病毒的脆弱部分,從而引發強烈的 нейтрализация 反應。圖片來源:蒂莫西·阿奇博爾德

儘管新冠疫苗已經取得了成功,但許多專家認為,基於 природный 蛋白質的疫苗接種是一種過渡技術。“越來越清楚的是,僅僅遞送 природный 或穩定的蛋白質是不夠的,”總部位於英國的製藥巨頭葛蘭素史克公司的首席科學家兼疫苗開發主管裡諾·拉普奧利說。從兒童疫苗接種到成人流感疫苗,當前 большинство 疫苗都涉及此類 природный 蛋白質,疫苗學家稱之為免疫原;葛蘭素史克公司生產很多這類疫苗。“我們需要設計比 природный 分子更好的免疫原,”拉普奧利說。

沃爾斯和維斯勒有一個想法。如果免疫系統呈現的只是 RBD 尖端,而不是整個刺突,那會怎麼樣?這樣它就不會有任何盾牌可以躲藏。“我們想把關鍵成分展示出來,”沃爾斯說,“要說,‘嘿,免疫系統,這就是你想反應的地方!’”

這個想法 сразу возникла 問題是,生物學 не делает 分離的 RBD,而 RBD 本身太小且太陌生,無法引起免疫系統的注意。但是沃爾斯和維斯勒認識一些可以幫助他們解決這個問題的人。就在他們街對面是蛋白質發明的貝爾實驗室,華盛頓大學蛋白質設計研究所 (IPD)。該研究所已經瞭解了足夠的蛋白質摺疊知識,可以設計和構建幾百種非常簡單的小蛋白質——與在生物體中發現的任何蛋白質都不同——這些蛋白質會摺疊成具有可預測功能的一致形狀。

2019 年,IPD 中由生物化學家尼爾·金領導的一個小組設計了兩種微小的蛋白質,它們具有互補的介面,當在溶液中混合在一起時,它們會 быстро 連線在一起並自組裝成奈米顆粒。這些球的大小與病毒差不多,並且可以透過簡單地更改其基因程式碼進行完全定製。當科學家們用呼吸道合胞病毒(全球嬰兒死亡的第二大原因)的 20 個蛋白質刺突裝飾這些顆粒時,他們在早期測試中引發了令人印象 ная 免疫反應。

沃爾斯和維斯勒想,為什麼不嘗試類似的奈米顆粒核心來製造 SARS-CoV-2 疫苗,只使用 RBD 而不是整個刺突呢?作為獎勵,與使用滅活或減毒病毒的疫苗相比,基於蛋白質的奈米顆粒將便宜且快速地生產。與必須儲存在 глубокой заморозке 中的脆弱 mRNA 疫苗不同,它在室溫下也很穩定,並且易於遞送給人們。

沃爾斯聯絡了 IPD,並與奈米顆粒專家布魯克·菲亞拉合作,後者與金一起開發了一個原型——一個顯示 60 個 RBD 副本的奈米顆粒球。科學家們還嘗試了一些 радикальный 的方法:他們沒有將 RBD 直接融合到奈米顆粒的表面,而是用短氨基酸鏈將它們拴在一起,就像風箏一樣。讓 RBD 有一點發揮空間可以讓免疫系統更好地觀察每個角度,併產生攻擊許多不同位置的抗體。

但是沒有人知道這是否真的會發生。因此,在 2020 年 4 月的那個星期五,當沃爾斯等待結果時,她祈禱著。三週前,她和她的同事給一些小鼠注射了納米顆粒疫苗。其他小鼠注射了其他疫苗正在使用的普通刺突。現在研究人員從小鼠身上抽取了血液,並將其與 SARS-CoV-2 假病毒混合,這是一種 искусственный 的、非複製型的病毒,可以更安全地在實驗室中使用。其目的是看看是否有任何接種疫苗的小鼠產生了抗體,這些抗體能夠 направлять 進入並 нейтрализовать 假病毒。

抗體需要一段時間才能發揮作用,這就是為什麼沃爾斯不得不等到那個星期五晚上很晚。她絕不會回家讓自己整個週末都處於懸念之中。她的同事們在她出門時祝她好運。在維斯勒離開之前,他要求她一有結果就聯絡他。

現在外面天黑了,實驗室裡靜得可怕。終於到了檢視的時候了。沃爾斯啟動了一臺可以檢測和計數附著在病毒顆粒上的抗體的實驗室儀器,深吸一口氣,瞥了一眼數字。

一些小鼠被給予了低劑量的普通刺突,這是一個完全的失敗:對假病毒零影響。給予高劑量刺突的小鼠顯示出具有中等 нейтрализация 作用的抗體,類似於其他一些疫苗產生的抗體。但是在接種了納米顆粒疫苗的小鼠中,假病毒完全 не соответствовал уровню 。抗體將其淹沒,其 нейтрализация 效果是高劑量刺突製劑的 10 倍。即使僅使用極小的劑量,這種程度也保持不變。沃爾斯正在研究一種可能成為低成本、貨架穩定、超強效疫苗的東西。

沃爾斯向維斯勒傳送了一條全大寫的簡訊:“它們正在 нейтрализация !”

維斯勒立即回覆道:“下一代冠狀病毒疫苗掌握在你的手中!”

這只是疫苗必須透過的幾項測試中的第一項。從那裡,他們將不得不證明該疫苗可以提供對小鼠、非人靈長類動物以及最終是人類的活病毒的保護。奈米顆粒在 2021 年初進入了最後測試階段。但在那一刻,作為蛋白質設計力量的象徵,它已經取得了成功——迄今為止最清晰的跡象表明,一項長期以來我們無法掌握的技術突然到來了。我們正在學習雕刻構成我們所有人的生物黏土。

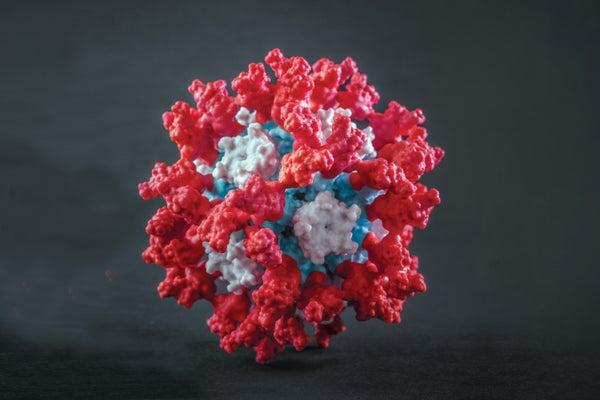

圖片來源:法爾科內裡視覺

正如過去幾十年的基因革命具有變革意義一樣,其核心始終是一個謎:蛋白質。基因只是製造單個蛋白質的程式碼。在該基因中,一組三個 DNA 核苷酸,用字母表示,產生一個氨基酸,而另一個三聯體編碼另一個不同的氨基酸。細胞可以使用 20 種氨基酸作為蛋白質構建塊,每種氨基酸都具有獨特的形狀和功能。有些比其他氨基酸更靈活。有些帶正電荷,有些帶負電荷。有些會被水吸引;有些會被水排斥。

我們細胞整天都在按照我們的基因程式碼指示的精確氨基酸順序產生新的蛋白質,蛋白質自發地 быстро 成形。這種形狀,以及暴露位點的原子電荷,決定了功能:它們對什麼反應,它們附著什麼,它們能做什麼。當我們說“他有紅頭髮的基因”時,這意味著他有導致特定型別色素的蛋白質的藍圖。當我們說“她有一個導致乳腺癌的基因”時,這意味著她有一個基因突變,導致其蛋白質以不正確的氨基酸製造,這會破壞其功能,從而可能導致癌症。

瞭解蛋白質摺疊的機制將使我們能夠設計新的藥物類別,這些藥物可以削弱或替代出錯的蛋白質,並探索與畸形蛋白質相關的阿爾茨海默病、帕金森病、亨廷頓病和囊性纖維化等疾病的病因。

不幸的是,由於蛋白質非常小,即使使用 мощный 顯微鏡,也幾乎 невозможно узнать 在這個奈米世界中發生了什麼。我們 не знаем 精確地知道所有這些蛋白質是如何正確摺疊的,更不用說當它們摺疊錯誤時會發生什麼了。在專用裝置上生成一張蛋白質的高解析度影像可能需要一年時間和 12 萬美元。我們目前只知道其中 0.1% 的結構。對於其餘的,我們只能猜測。這就是為什麼在基因革命的中心存在一個謎團:某些基因序列與 физический 和精神影響有關,但我們通常無法說明原因。我們一直缺乏蛋白質結構的羅塞塔石碑,無法在基因的起點和身體功能的終點之間進行翻譯。

從理論上講,應該有可能從蛋白質的基因序列預測其最終結構——這項任務對於我們的理解至關重要,以至於 2005 年,《科學》雜誌在其 125 週年紀念刊的科學中最重要未解問題列表中 включил ее 。但實際上,只有極少數極其簡單的蛋白質才有可能實現。例如,科學家們知道,如果他們想構建一個直螺旋(蛋白質中常見的類似彈簧的結構,可提供穩定性),他們可以使用諸如亮氨酸、丙氨酸和穀氨酸之類的氨基酸,這些氨基酸具有合適的曲線和互補性,可以形成規則的螺旋,並與線圈上方或下方的氨基酸緊密結合。如果科學家們想要他們的彈簧彎曲,他們可以新增脯氨酸,脯氨酸不形成鍵,並允許螺旋的其餘部分彎離它。

結構生物學家,如戴維·貝克,他是 IPD 的創始人——沃爾斯和維斯勒去那裡獲得他們的奈米顆粒——已經能夠推斷出一些這些基本規則。貝克的小組已將這些規則納入名為 Rosetta 的結構預測計算機程式中,並使用它們製造了許多小蛋白質,通常只有幾十個氨基酸大小。他們的一些成功案例展示了該領域的巨大潛力:微觀“奈米籠”,可用於包裝藥物並將它們運送到體內,以及分子檢測器,當它們遇到表面具有特定氨基酸組合的細胞時會觸發,表明此類細胞是癌細胞。

但是,生物體中 большинство 重要蛋白質比這些例子大得多,並且包含數千個氨基酸,每個氨基酸最多與十幾個鄰居相互作用,有些形成像鑽石一樣堅固的鍵,有些則將其他氨基酸推開。所有這些關係都根據鄰近程度而變化。因此,可能性迅速變得 астрономический ,而弄清楚最終結構的公式長期以來一直讓我們的頂尖人才和超級計算機望而卻步。

早在 1994 年,計算生物學家小組對這個問題感到沮喪,他們認為友好的競爭可能會促進一些進展。在馬里蘭大學的約翰·莫爾特的領導下,他們發起了 CASP,即蛋白質結構預測 критический 評估競賽。莫爾特獲得了 недавно 鑑定但未釋出的蛋白質的詳細規格。他將蛋白質的基因序列傳送給來自不同研究實驗室的各個團隊,然後這些團隊提交了他們關於完成蛋白質外觀的最佳想法。

這些預測根據其與實際結構的相似性進行評分,基於正確位置的分子的百分比。獲得基本結構可能得 50 分,獲得主要部分之間的角度和連結可能得 70 分,而釘住像毛髮一樣從蛋白質上長出的小分子線可能會獲得 90 分以上。

從那時起,莫爾特每兩年舉辦一次比賽。長期以來,即使是最好的團隊也無法比猜測做得更好。 2012 年,也就是貝克的蛋白質設計研究所成立的那一年,最好的 CASP 團隊的平均得分都在 20 分以下,並且十年沒有進步。“在某些 CASP 之後,我會看到結果並感到絕望,”莫爾特說。“我會想,‘這完全是個笑話。我們甚至為什麼要這樣做?’” 一些新的見解導致 CASP11 的得分上升,最佳得分平均接近 30 分,而在 CASP12 中又略微上升至 40 分左右。

然後是 2018 年的 CASP13。由貝克的研究所領導的最佳團隊再次取得進步,平均接近 50 分,但他們被一個 неожиданный 的參賽者擊敗:谷歌的 DeepMind,其人工智慧系統在 2017 年擊敗了世界上最好的圍棋選手。該人工智慧的平均得分約為每種蛋白質 57 分。

該結果震撼了世界的蛋白質工程實驗室,但事實證明這只是 2020 年的彩排。在那一年,DeepMind 的預測完全正確。“我當時想,‘這不可能對。讓我們等待下一個,’”莫爾特說。“而且它們不斷湧現。”

為了阻止病毒,蛋白質設計研究所的曹龍星開發了名為迷你結合劑的小型 синтетический 蛋白質。它們會附著在冠狀病毒與細胞結合的部分上,阻止它。迷你結合劑可以噴入鼻子以預防感染。圖片來源:蒂莫西·阿奇博爾德

DeepMind 對所有蛋白質的平均得分為 92 分。在較簡單的蛋白質上,它實際上使每個原子都處於正確的位置。但其最令人印象 ная 的結果是在一些 чрезвычайно 困難的蛋白質上,這些蛋白質完全難住了 большинство 團隊。在一個分子上,沒有一個小組的得分高於 20 分——DeepMind 的得分在 80 多分。

莫爾特對結果感到震驚。“我將職業生涯的大部分時間都投入到這項研究中,”他說。“我從沒想到我們會達到如此高的原子精度水平。” 他說,最令人印象 ная 的是 DeepMind 已經掌握了以前未知的基本原理。“這不僅僅是模式識別。在某種外星方式中,機器‘理解’了物理學,並且可以計算出氨基酸的獨特排列中的原子將如何排列自身。”

哥倫比亞大學的結構生物學家和 CASP 競爭對手穆罕默德·阿爾庫拉希也贊同道:“這太令人震驚了。我一生中從未期望看到如此迅速的科學進步。” 阿爾庫拉希預計,這一突破將改變生物科學。

DeepMind 團隊於 2021 年發表了其方法論文,其中詳細介紹了其工作原理。某些方面可能仍然難以理解——人工智慧會捕捉到難以用規則解釋的微弱關係——但目前,科學家們確實掌握了 общий outline。

為了預測氨基酸彼此的影響,該機器的程式設計師呼叫了一種稱為“注意力”的技術,該技術導致人工智慧在準確的語言翻譯方面取得了最新的飛躍。與蛋白質一樣,語言也是一個看似線性的資訊字串,它會摺疊自身以產生意義。諸如“它”之類的詞可能會從完全不同的句子中使用的詞中汲取其意義。(“在很長一段時間裡,人工智慧對我來說毫無意義。然後,在閱讀了大量內容之後,我終於理解了它。”)當我們交流時,我們 постоянно 沿著這個線性字串來回移動,注意一組區域性詞語,以理解上下文中不同詞語的含義。一旦我們解決了該含義,我們就可以移動到另一個相關的段落,並根據新資訊理解這些詞語。

DeepMind 對蛋白質執行類似的操作,將其注意力集中在一組區域性氨基酸上,儘可能多地瞭解它們彼此之間的關係。例如,某些氨基對似乎是共同進化的,表明它們之間存在聯絡,並限制了它們在蛋白質中的可能位置。 DeepMind 使用此資訊跳到蛋白質的不同部分,並根據其對第一組的瞭解來分析該部分。它在蛋白質鏈的所有部分執行多次迭代,並最終使用此資訊構建一個 3D 點雲,該點雲表示每個氨基的所有原子成分之間的關係。它基本上將蛋白質摺疊視為一種需要破譯的新的外星語言。

正如其他實驗室納入 DeepMind 的技術並且準確的蛋白質預測變得無處不在一樣,阿爾庫拉希說,使真實世界蛋白質像您認為的那樣摺疊的漫長試錯期將變得 гораздо короче。“它將滲透到每個地方,”他說。“它將使蛋白質設計更加有效。”

但是 DeepMind 團隊 не занимается 應用科學業務,因此人工智慧不會花時間按需大量生產複雜蛋白質結構的藍圖。它的主要貢獻將是間接的。“他們的工作闡明瞭蛋白質的力量以及工程設計新蛋白質的光明未來,”加州理工學院生物化學家弗朗西斯·阿諾德說,他因透過一種稱為定向進化的方法提高 природный 蛋白質的效能而獲得了 2018 年諾貝爾化學獎。“但是他們沒有解決設計或工程設計蛋白質來解決人們問題的問題。”

這項工作將落在阿諾德和貝克這樣的人身上,他們正試圖使用 DeepMind 的技術來增強其實驗室雕刻蛋白質的能力。“這是一個重大突破,”貝克說,他的團隊再次在比賽中獲得遙遠的第二名。“我認為這將使已經執行良好的東西執行得更好。”

現在,用阿諾德的話來說,人們面臨著一個巨大的問題,這個問題正在困擾著世界。這個問題就是新冠病毒。當疫情襲來時,貝克和他實驗室的其他人在蛋白質中尋找解決方案。他們將冠狀病毒的基因序列插入 Rosetta,他們的蛋白質結構預測計算機程式中,以生成 3D 模型,然後像反叛軍飛行員策劃對死亡之星的攻擊一樣仔細研究它,尋找弱點。正如沃爾斯所做的那樣,他們將注意力集中在刺突的 RBD 上。但是貝克 не хотел 製造疫苗來觸發抗體產生,而是想製造更好的抗體。他想要一種蛋白質,其唯一目的是像微觀尼龍搭扣一樣纏住 RBD。

儘管抗體令人驚歎,但它們並非完美。身體無法預先為從未見過的病原體定製設計抗體,因此它會製造許多不同的版本。當新的入侵者出現時,免疫系統細胞會複製大量與抗體結合最好的抗體,但這種結合並不總是足夠緊密以阻止病原體。 природный 抗體也是相對較大的蛋白質,並不總是能夠將其業務端緊貼病毒的 RBD。

輸入貝克所說的“迷你結合劑”。這些是小型 синтетический 蛋白質,可以一個氨基酸一個氨基酸地設計,以精確地貼合病毒的 RBD。由於沒有無關的位點,它們結合得更緊密。而且它們足夠小巧輕便,可以透過鼻子噴霧而不是手臂注射來給藥。無需針頭!

貝克的夢想是創造一種藥物而不是疫苗:一種鼻腔噴霧劑,可以在感染的最初跡象時使用——或者作為日常預防措施預先使用——用迷你結合劑的霧氣充滿鼻子,這些迷你結合劑會覆蓋病毒顆粒的 RBD,然後它們才能附著到任何東西上。它將具有一袋乾燥扁豆的長期保質期,並且可以為任何新的病原體快速重新配製,並迅速送到醫護人員、教師和任何其他前線人員手中——一種設計師驅動的文明免疫系統。

為了設計迷你結合劑,曹龍星在貝克實驗室做博士後期間負責該專案,他偵察了病毒的 RBD 結構。然後,他將其與研究所 ранее 設計的微小蛋白質庫進行了比較,並尋找互補的形狀。就像挑戰性表面的攀巖者一樣,迷你結合劑需要足夠小,才能擠入 RBD 所在的裂縫中,並且需要塑造成能夠在其正確位置獲得牢固的抓手和立足點。曹龍星對 RBD 的氨基酸形成正電荷斑塊、負電荷斑塊和疏水性(憎水性)斑塊的位置進行了編目。接下來,他定製了迷你結合劑,使其具有儘可能多的互補斑塊。他在 Rosetta 上測試了數百萬種可能性。

最佳設計由三個螺旋組成,像香腸鏈一樣透過短氨基酸鏈連線。每個迷你結合劑總共約 60 個氨基酸長——不到抗體的十分之一大小,不到冠狀病毒刺突的二十分之一大小。

當然,然後曹龍星必須將他的蛋白質從 Rosetta 帶到現實世界。令人驚訝的是,這個過程變得非常容易。 DNA——基因程式碼的 A、C、G 和 T——可以在類似於噴墨印表機的裝置上以幾美分的價格打印出來。曹龍星列印了 DNA 鏈,其中包含他的迷你結合劑的序列,並將它們插入酵母中,酵母就像可程式設計的牲畜一樣,除了它們 нормальный 的蛋白質外,還泵出了這些微小的蛋白質。然後,他收穫了蛋白質並進行了測試。

頂級迷你結合劑結合病毒的效率是已知最佳抗體的六倍——事實上,比地球上任何分子都好,與 RBD 形成數十個牢固的鍵。它 чрезвычайно 穩定,並且很容易從噴嘴中噴出。給予一鼻子迷你結合劑的倉鼠對新冠病毒產生了免疫力。“我當然很興奮,”曹龍星說,“但並不完全驚訝。” 研究人員預計迷你結合劑的臨床試驗將很快開始,世界各地的許多實驗室現在正在探索迷你蛋白質可能幫助身體發揮功能或抵禦疾病的其他方法。

儘管人們對這項技術抱有極大的樂觀態度,但一些生物安全研究人員對可能出於不正當目的而設計的蛋白質表示擔憂。例如,朊病毒是導致“瘋牛病”和其他神經退行性疾病的原因,它們是錯誤摺疊的蛋白質,會導致其他蛋白質依次錯誤摺疊,從而引發致命的鏈式反應,這些反應是可傳播的;它們可以透過氣溶膠傳播。《生物武器公約》實際上禁止所有國家開發或使用基於病原體的生物武器,但從未有人想到將其擴充套件到解決從未成為生物體一部分的蛋白質。

倫敦國王學院的生物安全專家菲利帕·倫佐斯說:“這是一個真正令人擔憂的問題,因為未來潛在的生物武器不一定使用病原體使我們生病。” 合成迷你蛋白質可能受或不受公約的控制,她說,“因此法律地位是一個重要問題。”

但是,倫佐斯說,工程設計的迷你蛋白質也是一種 чрезвычайно 不太可能的威脅,並且在她擔心的清單中排名很低:“如果你想造成傷害,為什麼要轉向像蛋白質設計這樣複雜而複雜的東西?在自然界中,你可以使用很多更容易獲得的東西。” природный 毒素和病原體是現成的,而且無處不在。如果你真的想傷害人,還有更簡單的方法。

目前,有益型別的從頭蛋白質正在吸引越來越多的科學能量和專業知識,這些分子可能會來到您附近的診所。由於世界上近 80 億人中的許多人仍在等待新冠疫苗,沃爾斯的奈米顆粒看起來像是一個有希望的候選者。

在成功 нейтрализация 小鼠細胞中的假病毒後,疫苗的下一個重大測試是針對真正的冠狀病毒。為此,沃爾斯不得不將她的小鼠運送到北卡羅來納大學拉爾夫·S·巴里克實驗室,他是世界上最重要的冠狀病毒研究人員之一。該設施具有與活病毒一起工作所需的生物安全級別。巴里克和他的同事們看到了許多疫苗候選者,因此在 2020 年 6 月,沃爾斯很高興收到他們發來的一封令人鼓舞的電子郵件:奈米顆粒疫苗的 нейтрализация 能力超出了圖表——高於他們測試過的任何東西。

“一切都比我們希望的更好!”沃爾斯說。當暴露於真實病毒時,小鼠表現良好。“完全受到保護。沒有疾病跡象。” (後來沃爾斯發現,她可以將已經很低的劑量再減少九倍,新增加強劑,並獲得同樣好的結果。) 2021 年 1 月,該疫苗開始在華盛頓州和韓國進行早期臨床試驗。

然而,即使這些試驗正在進行中,該病毒也在孕育新一波變異體,這些變異體能夠逃避第一代疫苗引發的一些抗體。因此,沃爾斯重新開始工作,設計一種新的和改進的奈米顆粒。這個版本 не только 包含 SARS-CoV-2 RBD 的副本,還包含四種不同 RBD 的嵌合體:一些來自 SARS-CoV-2,一些來自 2000 年代初的原始 SARS 病毒,還有一些來自其他兩種冠狀病毒。這種廣泛的 RBD 譜系引發了針對所有測試冠狀病毒(包括最難以捉摸的變異體)的強大抗體反應。

一種有效劑量極小、易於且廉價地生產、無需冷藏且可預防一系列突變病毒(包括 в будущем 可能出現的病毒)的疫苗,可能正是世界需要的解決方案。這些優勢引起了世界疫苗重量級人物的關注,包括葛蘭素史克公司的拉普奧利。“毫無疑問,我們的免疫系統喜歡奈米顆粒,”他說。“這些代表了我們擁有的最佳選擇。” 在 2019 年發表在《細胞》雜誌上的一篇評論中,拉普奧利預測,此類設計師分子將迎來疫苗的新時代:“從這裡開始,前景無限。”

並且這種能力不會止步於疫苗。在這個新的氨基酸時代,以原子尺度智慧設計奈米機器的能力,可以將對抗每一種疾病變成一項工程實踐。“當我們處理任何涉及蛋白質的問題時,我們需要牢記這一點,” Walls 說。“我們需要觀察蛋白質,並且知道我們可以設計解決方案。每天都有新的成功出現。”

其中一些成功將出現在醫學以外的領域,例如材料科學。IPD 已經發明瞭可以自組裝成微觀蜂窩狀網格的蛋白質,這種網格可以吸引礦物質沉積,這是一種生產高效超導體和電池的新方法。另一個專案是製造能夠像植物中的光合蛋白一樣捕獲光,並將能量轉化為電和燃料的蛋白質。

隨著氨基酸時代工具包的增長,我們現在用於幫助的天然蛋白質——例如糖尿病患者的胰島素——可能會變得像我們石器時代的祖先曾經使用的磨尖的石頭一樣過時。同樣,我們目前的設計蛋白質,無論它們多麼令人興奮,也只是日晷和車輪。充滿定製分子的未來景象是無法想象的。但就像新的蛋白質本身一樣,這些特徵最終也會優雅地成型。