“肯定有人誣陷了約瑟夫·K,因為他無緣無故地在一天早上被捕了。”弗朗茨·卡夫卡的《審判》以此開篇。卡夫卡於1914年至1915年間創作了這部小說,但從未完成。他的朋友馬克斯·布羅德將其從遺忘的邊緣拯救出來。布羅德違背了卡夫卡在1924年去世後焚燒其手稿的命令,編輯了《審判》的文字,並於1925年出版。

約瑟夫·K被指控犯了什麼罪?我們不知道。卡夫卡的日記宣稱他“有罪”,但沒有解釋罪行。小說也沒有提供任何啟示。事實上,當銀行的首席職員約瑟夫·K最終開始提問時,這些問題與指控本身無關。“主要的問題是:誰在指控我?哪些機構負責審理?”他問一名督察。他沒有得到任何答案。

從一開始,約瑟夫·K就被捲入了不確定和懷疑的漩渦之中,這些漩渦將一直困擾著他,因為他——在等待審判時被釋放——試圖安排辯護,並找到通往沒有具體時間和地點聽證會的道路。當我們跟隨K的冒險經歷時,我們會感到不安,這個充滿威脅的世界可能只不過是他內心偏執的外部投射:毫無根據地認為別人故意想給我們帶來惡意。無論如何,這是對這部奇怪小說的一種可能的解讀(還有無數其他的解讀)。除了心理學解釋之外,還有存在主義(K僅僅因為存在而有罪);神學(被審判的是原罪)和政治(卡夫卡預示了極權主義政權的專斷性)。敘事——同時具有歧義、模糊、抽象和怪誕的特點——可以接受任何數量的解讀。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今世界正在塑造的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

像我這樣的心理學家自然傾向於心理學的觀點,並將K視為患有偏執症的引人注目的例子。我們已經瞭解了很多關於這個問題有多麼普遍,並且對它如何產生有了一些瞭解,但我們希望進一步的研究能夠帶來更多的清晰度和更好的治療方法。

卡夫卡式的精神世界

《審判》和其他卡夫卡的作品一樣,表明了使人們的生活變得不可能的、沒有人性的官僚體系的悖論和瓶頸,並非總是內在的系統本身所固有的。相反,在卡夫卡的書籍中,這些“卡夫卡式”的屬性存在於他筆下主人公的思想中。正是人類的大腦使一種情況看起來像卡夫卡式的。

例如,在缺乏明確的資訊或指導的情況下,K本人是發起《審判》中他所採取的許多步驟的人。事實上,他是正在發生的一切的根源,儘管他似乎沒有意識到這一點。值得注意的是,當他試圖找到正確的審訊室時,他推斷道:“法庭被罪責所吸引,由此實際上可以得出結論,詢問室應該位於K選擇的任何樓梯的附近。”而且,很自然地,它就在那裡。

《審判》的世界——無盡的走廊、高聳的樓梯、不合邏輯的曲折、令人窒息的房間——很容易被看作是偏執者精神世界的反映。而K的行為是典型的偏執症:他對目光、笑聲、竊竊私語和閒言碎語極其敏感。他懷疑人們在嘲笑他,並用“秘密訊號”談論他。他總會感到模模糊糊的威脅。很快,他的整個生活和整個世界都捲入了審判中,這讓他非常絕望。

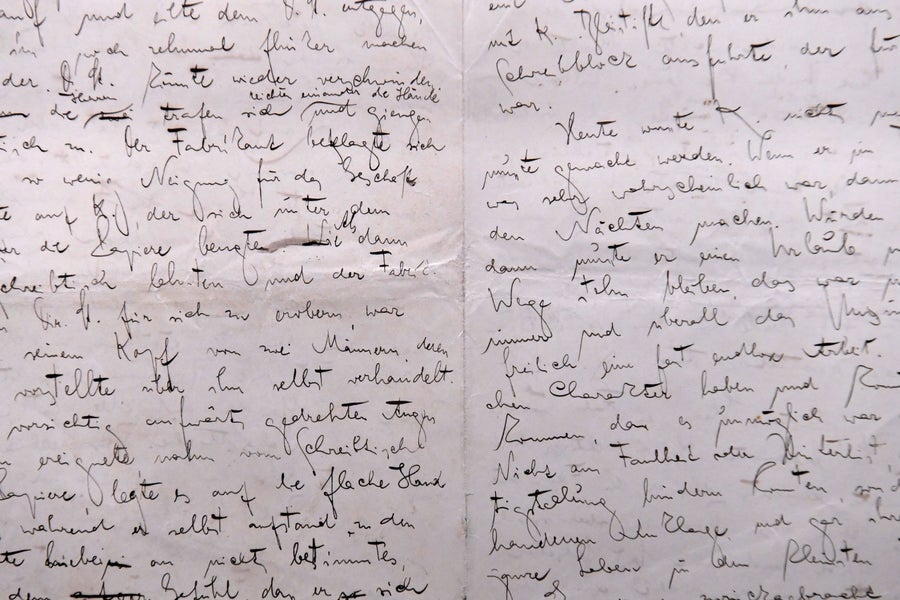

弗朗茨·卡夫卡《審判》原始手稿的幾頁在2017年6月28日在柏林馬丁-格羅皮烏斯博物館舉辦的“弗朗茨·卡夫卡——完整的審判”展覽上展出。來源:John MacDougal Getty Images

偏執連續體

《審判》出奇地引人入勝。像K一樣,讀者想了解正在發生的事情,他被指控犯了什麼罪,他神秘的迫害者是誰,當然,一切將如何結束。為什麼如此容易陷入這個角色的邏輯中?如果我們發現自己問著和他一樣的問題,那是因為他的大腦和我們的大腦並沒有那麼不同:我們本能地理解偏執是如何運作的。

偏執症長期以來被認為是嚴重精神病狀態的專屬標誌。但今天,它被視為一個連續體。例如,有些人會輕微地懷疑其他人不認可他們。另一些人感覺自己被秘密地觀察著。還有一些人感知到來自惡意個人的迫在眉睫的威脅。最後,處於連續體末端的人堅信強大的邪惡勢力正在與他們為敵(被稱為迫害性妄想,這個術語由法國精神科醫生亨利·勒格朗·杜索勒在1871年推廣)。有時,這些人會遭受幻覺的困擾。

據估計,在普通人群中,有10%到15%的人經常出現偏執思維,高達3%的人患有與精神分裂症患者所遭受的妄想嚴重程度相當的偏執妄想。有趣的是,基於調查的研究表明,在一種情況下感到偏執的人在其他情況下也常常有這種感覺:如果你認為外星人即將綁架你,你也會傾向於認為你的同事看你的眼神有點奇怪,並且你從自助餐廳聽到的笑聲是關於你的。就好像偏執的想法結合起來創造了一個完全以你為中心的世界——換句話說,就是約瑟夫·K的世界。

但你如何到達那個地步?關心別人在說什麼你以及期望你做什麼,這是很自然的。最好知道你遇到的人是朋友還是敵人;當有疑問時,假設一個人是敵人可以保護你免受背叛。問題是,如果這種警惕性不斷被激發,它很容易變得紊亂,而這種警惕性對於人類認知至關重要。在偏執的人身上,它會導致社互動動失調。因為我們無法讀取他人的想法,所以我們會透過解釋他們的言語和行為來進行猜測;偏執的人始終會在這種收集線索的過程中染上不信任感。

大腦的過度活躍的威脅探測器

對雙胞胎的研究表明,偏執症的解釋大約同等地來源於遺傳特徵和童年創傷,如虐待或任何形式的排斥和虐待。其他研究表明,在讀取社交訊號的大腦回路(尤其是杏仁核)中存在異常啟用。大腦的這部分會檢測潛在的威脅和各種刺激的強度,在患有偏執症的人身上會過度活躍。另一個常見的特徵,也是約瑟夫·K所表現出來的,是難以擺脫迫害性妄想。這種困難表明,偏執的人經歷了導致他們過快地下結論,然後難以放棄信念的精神變化。他們被認為患有認知僵化:他們所有的推理能力都投入到努力堅持自己的信念中。當被問及原因時,三分之二的偏執者無法提供任何客觀的理由來解釋為什麼別人會迫害他們,除了純粹的惡意之外。

牛津大學精神病學家丹尼爾·弗里曼在闡明導致偏執症的各種因素之間的相互作用方面做了很多工作。他和計算機科學家一起建立了虛擬現實環境,該環境的優勢在於可以完全控制實驗引數。例如,在一項實驗中,虛擬現實環境包括一段乘坐地鐵的旅程,計算機角色(虛擬人物)會竊竊私語、大笑並對研究參與者的目光做出反應。研究人員將這些虛擬人物配置為以中立的方式行事,因此參與者對被監視或被嘲笑的擔憂從定義上構成了偏執思維。

我們都有點偏執嗎?

研究人員發現,超過40%的參與者至少有一次這樣的想法——這進一步證實了許多人傾向於偏執思維,即使不是經常性的。由於有一系列與參與者的心理和經歷相關的措施,調查人員還表明,這些想法的頻率在焦慮的人、對他人意見非常敏感的人、表現出認知僵化或遭受過許多痛苦經歷(如虐待)的人中更高。

研究人員仍然想更多地瞭解導致偏執症的遺傳、神經生物學、認知、社會和心理因素的結合。與此同時,弗里曼和他的同事正在測試虛擬現實療法。透過虛擬現實沉浸,研究人員教導患者重新解釋他們的偏執想法,並減少受到威脅的感覺。該機制允許逐漸暴露於令人不安的刺激:地鐵裡越來越多的人,越來越大聲的談話。甚至有可能扭曲現實,以重新創造患者認為他們感知到的東西——例如,竊竊私語和大笑。一個世紀前,卡夫卡透過文學的視角複製了偏執的經歷。今天,研究人員正在用技術來做這件事。