編者按:這篇文章最初發表在《大眾科學》2004年12月刊。

在20世紀50年代經典電視喜劇《蜜月期》的一集中,布魯克林巴士司機拉爾夫·克拉姆登大聲向妻子愛麗絲解釋說:“你知道我知道你很容易感染病毒。” 半個世紀前,即使是像克拉姆登夫婦這樣的普通人也對病毒有所瞭解——將其視為微小的疾病傳播者。 然而,幾乎可以肯定的是,他們並不確切知道病毒是什麼。 他們過去和現在都不是孤單的。

大約100年來,科學界對病毒的本質反覆改變集體認知。 最初被視為毒物,然後是生命形式,再後來是生物化學物質,如今病毒被認為處於生物和非生物之間的灰色地帶:它們不能自行復制,但可以在真正的活細胞中複製,並且還能深刻地影響宿主的行為。 在現代生物科學的大部分時期,將病毒歸類為非生物,產生了一個意想不到的後果:它導致大多數研究人員在進化研究中忽視了病毒。 然而,最終,科學家們開始認識到病毒是生命歷史中的基本參與者。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

達成共識

很容易理解為什麼病毒難以歸類。 它們似乎隨著用於檢查它們的不同角度而變化。 最初對病毒的興趣源於它們與疾病的關聯——“病毒”一詞源於拉丁語中表示“毒藥”的詞彙。 在19世紀後期,研究人員意識到某些疾病,包括狂犬病和口蹄疫,是由似乎像細菌但體積小得多的顆粒引起的。 因為病毒本身顯然是生物性的,並且可以從一個受害者傳播到另一個受害者,併產生明顯的生物學效應,所以病毒當時被認為是所有活著的、攜帶基因的生命形式中最簡單的。

它們被貶為惰性化學物質是在1935年之後,當時溫德爾·M·斯坦利和他的同事在現在的紐約市洛克菲勒大學首次結晶了一種病毒——菸草花葉病毒。 他們看到它由一包複雜的生物化學物質組成。 但它缺乏代謝功能、生命生化活動所必需的基本系統。 斯坦利因這項工作分享了1946年諾貝爾獎——是化學獎,而不是生理學或醫學獎。

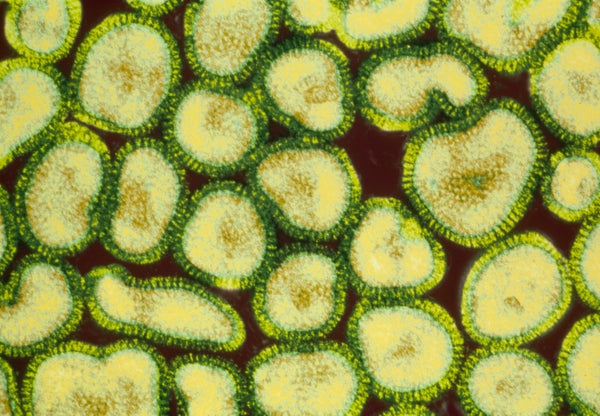

斯坦利和其他人的進一步研究表明,病毒由核酸(DNA或RNA)組成,包裹在蛋白質外殼中,蛋白質外殼也可能保護參與感染的病毒蛋白。 按照這種描述,病毒似乎更像一個化學試劑盒,而不是一個生物體。 但是,當病毒進入細胞(感染後稱為宿主)時,它遠非不活躍。 它脫去外殼,露出基因,並誘導細胞自身的複製機制來複制入侵者的DNA或RNA,並根據病毒核酸中的指令製造更多的病毒蛋白。 新建立的病毒片段組裝起來,瞧,更多的病毒產生了,它們也可能感染其他細胞。

這些行為使許多人認為病毒存在於化學和生命之間的邊界。 更富有詩意的是,法國斯特拉斯堡大學的病毒學家馬克·H·V·範·雷根莫特爾和美國疾病控制與預防中心的布萊恩·W·J·馬希最近表示,由於病毒依賴宿主細胞,它們過著“一種借來的生命”。 有趣的是,儘管生物學家長期以來傾向於認為病毒僅僅是化學物質的盒子,但他們利用病毒在宿主細胞中的活動來確定核酸如何編碼蛋白質:事實上,現代分子生物學的基礎是建立在透過病毒獲得的資訊之上的。

分子生物學家繼續結晶了細胞的大部分基本成分,並且今天習慣於將細胞成分——例如,核糖體、線粒體、膜、DNA和蛋白質——視為化學機器或機器使用或生產的東西。 這種對執行生命過程的多種複雜化學結構的接觸,可能是大多數分子生物學家不花大量時間思考病毒是否是活的的原因。 對他們來說,這種練習可能等同於思考那些單個亞細胞成分是否自身是活的。 這種短視的觀點使他們只能看到病毒如何利用細胞或引起疾病。 關於病毒對地球生命歷史的貢獻這一更廣泛的問題,我將在稍後討論,但在很大程度上仍然沒有得到解答,甚至沒有被提出。

生存還是毀滅

關於病毒是否是活的這個看似簡單的問題,我的學生經常問,可能多年來一直沒有簡單的答案,因為它提出了一個根本問題:究竟是什麼定義了“生命”? 生命的精確科學定義是難以捉摸的,但大多數觀察家都會同意,除了複製能力之外,生命還包括某些特質。 例如,一個生命實體處於出生和死亡所界定的狀態。 生物也被認為需要一定程度的生化自主性,進行代謝活動以產生維持生物體所需的分子和能量。 這種程度的自主性對於大多數定義至關重要。

然而,病毒幾乎寄生於生命的所有生物分子方面。 也就是說,它們依賴宿主細胞提供核酸合成、蛋白質合成、加工和運輸以及所有其他允許病毒繁殖和傳播的生化活動所需的原材料和能量。 因此,人們可能會得出結論,即使這些過程受病毒的指導,病毒也僅僅是活著的代謝系統的非生物寄生蟲。 但是,在確定是活著的和不是活著的之間可能存在一個譜系。

石頭不是活的。 一個代謝活躍的囊,沒有遺傳物質和繁殖潛力,也不是活的。 然而,細菌是活的。 儘管它是一個單細胞,但它可以產生能量和維持自身所需的分子,並且它可以繁殖。 但是種子呢? 種子可能不被認為是活的。 然而,它具有生命的潛力,並且可能會被摧毀。 在這方面,病毒更像種子,而不是活細胞。 它們具有一定的潛力,這種潛力可能會被扼殺,但它們沒有達到更自主的生命狀態。

思考生命的另一種方式是將其視為某些非生物事物集合的湧現特性。 生命和意識都是湧現複雜系統的例子。 它們各自需要一個臨界水平的複雜性或相互作用才能達到各自的狀態。 單獨一個神經元,甚至在神經網路中,都不是有意識的——需要整個大腦的複雜性。 然而,即使是完整的人腦也可能在生物學上是活著的,但卻無法意識,或者“腦死亡”。 同樣,細胞或病毒的單個基因或蛋白質本身也不是活的。 去核細胞類似於腦死亡狀態,因為它缺乏完全的臨界複雜性。 病毒也未能達到臨界複雜性。 因此,生命本身是一種湧現的複雜狀態,但它是由構成病毒的相同基本物理構建塊構成的。 從這個角度來看,病毒雖然不是完全活著的,但可以被認為不僅僅是惰性物質:它們接近生命。

事實上,在十月份,法國研究人員宣佈了一些新發現,這些發現再次說明了某些病毒可能有多麼接近生命。 馬賽地中海大學的迪迪埃·拉烏爾和他的同事宣佈,他們已經對已知最大的病毒——擬菌病毒的基因組進行了測序,該病毒於1992年被發現。 該病毒的大小與小型細菌差不多,會感染阿米巴原蟲。 對該病毒的序列分析表明,存在許多以前認為只存在於細胞生物中的基因。 其中一些基因參與制造病毒DNA編碼的蛋白質,並且可能使擬菌病毒更容易利用宿主細胞複製系統。 正如該研究團隊在《科學》雜誌上的報告中指出的那樣,擬菌病毒基因組的巨大複雜性“挑戰了病毒和寄生細胞生物之間已建立的界限”。

對進化的影響

關於是否將病毒標記為活著的爭論自然而然地引出了另一個問題:思考病毒作為生物或非生物的狀態,是否不僅僅是一種哲學練習,是一種活潑而激烈的修辭辯論的基礎,但實際上沒有什麼真正的後果? 我認為這個問題很重要,因為科學家如何看待這個問題會影響他們對進化機制的思考。

病毒有其自身古老的進化歷史,可以追溯到細胞生命的起源。 例如,一些病毒修復酶——切除和重新合成受損的DNA,修復氧自由基損傷等等——是某些病毒特有的,並且可能已經存在了數十億年,幾乎沒有變化。

然而,大多數進化生物學家認為,由於病毒不是活的,因此在試圖理解進化時,它們不值得認真考慮。 他們也認為病毒來自宿主基因,這些基因不知何故逃離了宿主並獲得了蛋白質外殼。 在這種觀點中,病毒是已經退化為寄生蟲的逃逸宿主基因。 並且,由於病毒因此被生命網路排除在外,它們可能對物種起源和生命維持做出的重要貢獻可能會被忽視。 (事實上,2002年版《進化百科全書》的1205頁中只有4頁專門討論病毒。)

當然,進化生物學家並不否認病毒在進化中起過一定的作用。 但是,透過將病毒視為無生命的,這些研究人員將它們與氣候變化等影響歸為同一類。 這種外部影響在具有不同遺傳控制特徵的個體中進行選擇; 那些最能夠在面對這些挑戰時生存和繁榮的個體,將繼續最成功地繁殖,從而將其基因傳播給後代。

但是,病毒直接與生物體交換遺傳資訊——也就是說,在生命網路本身之內。 對大多數醫生,甚至可能對大多數進化生物學家來說,一個可能的驚訝是,大多數已知的病毒是持久且無害的,而不是致病的。 它們在細胞中定居,在那裡它們可能會長期處於休眠狀態,或者利用細胞的複製裝置以緩慢而穩定的速度繁殖。 這些病毒已經開發出許多巧妙的方法來避免被宿主免疫系統檢測到——基本上免疫過程的每一步都可以透過在一種或另一種病毒中發現的各種基因來改變或控制。

此外,病毒基因組(DNA或RNA的完整補充)可以永久性地在宿主中定殖,將病毒基因新增到宿主譜系中,並最終成為宿主物種基因組的關鍵部分。 因此,病毒肯定具有比外部力量更快、更直接的影響,而外部力量只是在更緩慢產生的內部遺傳變異中進行選擇。 龐大的病毒種群,加上它們快速的複製和突變率,使它們成為世界領先的基因創新來源:它們不斷“發明”新基因。 並且,病毒來源的獨特基因可能會傳播,進入其他生物體並促進進化變化。

國際人類基因組測序聯盟釋出的資料表明,在細菌和人類基因組中存在的113到223個基因,在介於這兩個進化極端之間的充分研究的生物體(如酵母菌釀酒酵母、果蠅黑腹果蠅和線蟲秀麗隱杆線蟲)中卻不存在。 一些研究人員認為,這些在細菌之後但在脊椎動物之前出現的生物體,只是在它們進化歷史的某個時刻丟失了有問題的基因。 其他人則認為,這些基因是透過入侵細菌直接轉移到人類譜系中的。

我和俄勒岡健康與科學大學疫苗和基因治療研究所的同事維克多·德菲利皮斯提出了第三種選擇:病毒可能起源於基因,然後在兩個不同的譜系中定殖——例如,細菌和脊椎動物。 一個顯然由細菌賦予人類的基因,可能是由病毒賦予兩者的。

事實上,我和澳大利亞悉尼麥考瑞大學的菲利普·貝爾以及其他研究人員認為,細胞核本身起源於病毒。 細胞核的出現——它將真核生物(細胞中含有真核的生物體),包括人類,與原核生物(如細菌)區分開來——不能僅僅用原核細胞的逐漸適應來滿意地解釋,直到它們變成真核細胞。 相反,細胞核可能是從一種持續存在的大型DNA病毒進化而來的,這種病毒在原核生物中永久定居。 對這一觀點的一些支援來自序列資料,這些資料表明,感染細菌的T4病毒中的DNA聚合酶(一種DNA複製酶)基因與真核生物和感染它們的病毒中的其他DNA聚合酶基因密切相關。 巴黎-薩克雷大學的帕特里克·福爾特雷也分析了負責DNA複製的酶,並得出結論,真核生物中此類酶的基因可能起源於病毒。

從單細胞生物到人類群體,病毒影響著地球上的所有生命,經常決定著什麼能夠生存。 但是,病毒本身也在進化。 新病毒,如引起艾滋病的HIV-1,可能是研究人員實際上可以見證產生的唯一生物實體,提供了進化在行動的即時例子。

病毒對生命至關重要。 它們是生物學和生物化學世界之間不斷變化的邊界。 隨著我們繼續解開越來越多生物體的基因組,來自這個動態而古老的基因庫的貢獻應該會變得顯而易見。 諾貝爾獎獲得者薩爾瓦多·盧里亞在1959年思考了病毒對進化的影響。 他寫道:“我們難道不覺得,在病毒中,在它們與細胞基因組融合並從中重新出現的過程中,我們觀察到了在進化過程中創造了所有活細胞基礎的成功遺傳模式的單位和過程嗎?” 無論我們是否認為病毒是活的,現在都應該承認並在其自然背景下——在生命網路中——研究它們。