人腦的酸度經常發生變化,不時出現高峰。這些暫時性激增的一個主要原因是二氧化碳氣體,它是大腦分解糖以產生能量時不斷釋放的。然而,健康大腦中的總體化學性質仍然相對中性,因為呼吸等過程(排出二氧化碳)有助於維持現狀。因此,短暫的酸鹼波動通常不會被注意到。

但越來越多的研究表明,對於某些人來說,即使這種平衡的輕微變化也可能與恐慌症和其他精神疾病有關。最近的發現進一步證明了這種聯絡是真實的——並表明它們可能延伸到精神分裂症和雙相情感障礙。

早期有關於酸與疾病之間聯絡的暗示:直接測量 pH 值(衡量酸性或鹼性程度的指標)的研究表明,在數十個死後人腦中,精神分裂症和雙相情感障礙患者的 pH 值較低(酸度較高)。過去幾十年來的多項研究發現,當恐慌症患者暴露於二氧化碳濃度高於正常水平的空氣中時(二氧化碳會與體內的水結合形成碳酸),他們比健康人更容易經歷恐慌發作。其他研究表明,恐慌症患者的大腦會產生更高水平的乳酸鹽,這是一種酸性燃料來源,它在能量需求旺盛的大腦中不斷產生和消耗。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

然而,研究人員一直在思考這種酸度是否真的與疾病相關,還是源於其他因素,例如抗精神病藥物的使用或一個人死前的身體狀況。例如,馬里蘭大學的精神病學家和教授 William Regenold 解釋說:“如果你死得很慢,就會有更長的時間你可能會缺氧,這會改變你的新陳代謝。” 在這種情況下,他說,身體和大腦開始更多地依賴於不依賴氧氣的途徑來產生能量。這會導致乳酸水平高於正常水平,隨後降低 pH 值。

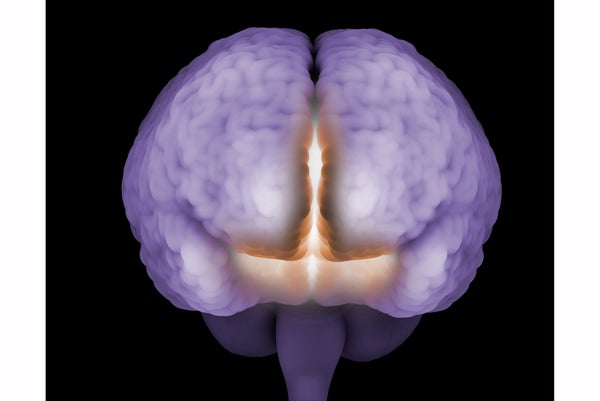

圖片來源:Amanda Montañez;來源:“精神疾病的共同內表型:腦 pH 值降低”,作者:Hideo Hagihara 等人,發表於Neuropsychopharmacology。線上發表於 2017 年 9 月 6 日

這些問題促使日本藤田保健衛生大學的神經科學家宮川剛(Tsuyoshi Miyakawa)及其同事搜尋了來自 400 多名精神分裂症或雙相情感障礙患者死後大腦的 10 個現有資料集。他們的目的是檢驗關於酸與疾病之間聯絡的每一種主要理論。

首先,研究人員控制了潛在的混雜因素,例如抗精神病藥物使用史和死亡年齡。正如他們所懷疑的那樣,精神分裂症和雙相情感障礙患者的腦 pH 值水平顯著低於健康個體。該團隊還檢查了五種小鼠模型——攜帶與這些疾病相關的基因突變的齧齒動物——並發現了類似的結果:大約二十幾只未用藥小鼠的大腦 pH 值水平始終較低,乳酸水平較高,高於可比較的健康動物。更重要的是,研究人員以相同的方式對所有小鼠實施了安樂死——這表明 pH 值差異不能完全用死亡所需的時間來解釋。

這些發現於今年秋季發表在Neuropsychopharmacology雜誌上,共同提供了迄今為止最有力的證據,表明腦酸度與精神疾病之間的聯絡是真實的,宮川說。未參與這項新工作的 Regenold 表示同意。“當你將所有這些[資料集]結合起來,並且你發現很強的統計學意義時,那時就更有說服力,[較低的 pH 值]將是這些疾病固有的,”他說。“我認為這項[研究]的新穎之處在於,他們單獨挑出較低的 pH 值,並說這本身很可能是這些疾病病理生理學的一部分,而與是什麼原因導致它無關。”

但愛荷華大學的神經科學家 John Wemmie 表示,儘管死後發現的結果很有趣,但很難知道它們是否與活體大腦中的 pH 值變化有關。他對雙相情感障礙、精神分裂症和恐慌症患者的活體腦成像研究為酸度假說提供了更直接的證據,他指出。科學家使用磁共振波譜法(一種可以檢測組織中生化變化的方法)一致發現這些個體的大腦中乳酸鹽水平升高。

即使腦酸度可能成為精神分裂症和雙相情感障礙的關鍵特徵變得越來越清晰,但這是否可能是原因或結果仍然是一個懸而未決的問題。宮川認為,一種可能性是,酸度增加是由於患有這些疾病的人的大腦中神經元活動高於正常水平造成的。Regenold 說,另一種流行的理論是,酸度升高可能是線粒體(細胞的能量工廠)功能障礙的結果。這兩種假設可能不是相互排斥的。

宮川說,下一個大問題將是,大腦中的低 pH 值是否會導致與這些疾病相關的認知或行為變化。有跡象表明情況確實如此。“我們知道[被酸啟用的]受體對動物的行為有顯著影響,”Wemmie 說。“這意味著在清醒和功能正常的大腦中,可能存在人們還沒有充分認識到的腦 pH 值變化。”