當約翰·繆爾和他的忠實騾子布朗尼在1875年秋天濺過卡威亞河的馬布爾支流時,這位出生於蘇格蘭的博物學家已經見識了不少加州的氣勢磅礴:約塞米蒂山谷、高聳的內華達山脈、馬裡波薩樹林。繆爾熱衷於探索,並擅長講故事。他創立了塞拉俱樂部,並將其同名山脈稱為“光之山脈”。當繆爾在那個秋日漫步到如今被稱為紅杉國家公園的山地高原時,他發現了一片非常大的、非常高的樹木。他從顯而易見的事物中汲取靈感,簡單地將其命名為巨樹森林。

巨樹森林的主要特徵是巨杉(Sequoiadendron giganteum),地球上最大的樹木。在這片2300英畝的樹林中生長著數千棵巨杉,其中包括世界上十棵最大樹木中的五棵。它們的高度接近300英尺;樹幹的直徑超過30英尺;如果你在它們的樹冠下行走,幾乎不可能錯過它們。“在每一個方向,紅杉都統治著樹林……”繆爾在《我們的國家公園》中寫道,“一群宏偉的巨人在純淨的神廟樹林中聚集。”然而,在一個溫暖的八月清晨 4 點,我們這支精力充沛的科學家和登山者隊伍卻很難找到這些該死的樹木。

“我覺得我們走得太遠了,”36 歲的森林生態學家溫迪·巴克斯特停下隊伍說。滿月的象牙色光芒足以讓人在沒有面朝下摔倒的恐懼下徒步旅行,但它並不是一個好的導航燈塔。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這是由巴克斯特和她的同事森林生態學家安東尼·安布羅斯領導的為期兩週的實地考察的第四天。作為加州大學伯克利分校道森研究實驗室的科學家,他們是“從葉片到景觀”專案的一部分,該專案與美國地質調查局、國家公園管理局和卡內基航空觀測站合作,致力於研究和管理巨杉的健康狀況。

當然,加州正處於歷史上嚴酷的乾旱之中,而此時對水的需求卻從未如此之大。根據美國林務局的資料,僅今年一年,加州就有 6200 萬棵樹死亡。自 2011 年以來,共有 1.02 億棵樹木死亡,另有數千萬棵樹木瀕臨死亡。加州的森林透過創造健康的流域、提供野生動物棲息地和固存大氣碳來產生基本的生態系統服務,而它們的死亡速度卻前所未有。甚至連偉大的巨杉也出現了令人擔憂的壓力跡象。安布羅斯和巴克斯特的目標是收集和分析樹木樣本,以瞭解巨杉在這些快速變化的條件下是如何生存的,以及可以採取什麼措施來保護它們。但首先我們必須找到它們。

“我們是否遇到過任何交叉路口?”48 歲的安布羅斯問道,他的注意力一直集中在回答我的問題上,而不是尋找地標。

“我肯定記得這棵樹,”有人興高采烈地說,這種說法似乎更適合作為迷路徒步旅行者墓碑上的墓誌銘,而不是作為方向信心的投票。經過短暫的討論,我們糾正了方向,向上走上一個緩坡,下到一個淺盆地,並經過一對地標,即使在漆黑的夜晚也清晰可見。

這條小路分割成兩座彼此相距數英寸,高度數百英尺的林間高塔。現在天色還太暗,無法欣賞它們的高度,但每棵樹的底部都足以令人敬畏,它們佈滿結節、呈球狀,木質關節腫脹,大小堪比豐田普銳斯。再往遠處走幾百碼,小路繼續穿過另一棵紅杉的空心中心。很久以前,偉大的創造者和破壞者,巨樹森林的卡利,在這裡肆虐,燒燬了樹的中心。傷口巨大,高 40 英尺或更高,幾乎與整棵樹的 12 英尺直徑一樣大。然而,這位偉大的君王在火災中倖存下來,這場火災也會燒掉厚厚的落葉層,落葉層會阻礙幼苗的生長,從而為小紅杉提供機會,讓它們有一天觸及天空,並在自己的火災中倖存下來。

隊伍在草地上分散開來,每個登山者都前往他們將要取樣的樹木。科學家們已經確定了 50 棵紅杉作為研究目標——“森林中最大、最粗糙的樹木,”安布羅斯說——今天早上他將攀登一棵 241 英尺高的紅杉。在大多數其他森林中,像這樣的樹會成為明星景點,擁有榮譽稱號,甚至可能還會有一個觀景區。在這裡,它只被稱為“271 號樹”。

安布羅斯有著引人注目的藍色眼睛,留著林木工人的鬍鬚,下巴上長著白色的鬍鬚。他穿上登山安全帶,拉緊固定在上方約 24 層樓高的樹冠上的繩子。他研究樹木已經二十多年了,最初在洪堡州立大學攻讀本科和碩士學位時,主要研究海岸紅杉(Sequoia sempervirens),然後在伯克利攻讀博士後研究巨杉。“從美學角度到生物學角度,這些樹木都是地球上最壯觀的生物之一,”他以拳擊推廣人的熱情說道。“它們是植物所能達到的頂峰。它們迫使你思考生命以及你在生命中的位置。”

他扣上一對上升器——連線到繩索並允許他將自己拉上去的機械裝置。“你無法真正從地面理解一棵樹的真正特徵,”他說。安布羅斯關掉頭燈,將頭轉向樹冠,開始漫長而黑暗的攀登,進入一個充滿神秘感的世界。

自 19 世紀中期以來,當有關仙女故事豆莖大小的樹木的傳聞從內華達山脈傳出時,巨杉就已經在其景觀中佔據主導地位,並吸引了全球的想象力。巨杉是三種紅杉物種之一,它不是世界上最高的樹;這個桂冠屬於它的北方表親,海岸紅杉。但是就生物量的絕對體積而言,任何曾經行走、游泳、飛行或站立在這個星球上的生物都無法與之匹敵。它們如此高大,以至於人們很難描述它們,因此將它們與其他的龐然大物進行比較:藍鯨、747 客機、恐龍、自由女神像、象群、太空梭。巨杉讓它們都相形見絀。

一億多年前,當地球更加溫暖和潮溼時,紅杉最早的親戚在北半球大部分地區繁衍生息。在從墨西哥北部、加拿大北極地區到英格蘭的任何地方都發現了紅杉化石。在晚中新世,大約 1000 萬到 2000 萬年前,巨杉最接近的直系祖先生活在現在的愛達荷州南部和內華達州西部。隨著內華達山脈的持續隆起和氣候變得更加乾燥,巨杉的分佈範圍縮小。今天,僅存的紅杉僅限於沿著內華達山脈西部狹窄的帶狀區域分佈的 75 個樹林,這些樹林的寬度約為 15 英里,長度約為 250 英里。

巨杉是地球上壽命最長的生物之一。儘管沒有人知道這些樹木的絕對到期日,但有記錄的最古老的樹木是 3200 年。繆爾聲稱發現了一個有 4000 個樹輪的樹樁,每年一個。在它們早年,這些樹木容易受到捕食和反覆無常的自然因素的影響。然而,一旦它們在幾個世紀後達到青春期,紅杉就變得幾乎堅不可摧。它們的樹皮柔軟多纖維,幾乎不含松脂,這使得這些樹木具有極強的耐火性。賦予它們木材豐富的肉桂色的單寧酸也能夠排斥昆蟲和真菌。

當一棵成熟的紅杉確實死亡時,死亡通常是其巨大尺寸的功能。根腐病會剝奪一棵樹的堅實錨定,而火災會破壞其根基,但很少有任何一種實際上會殺死一棵 30 層高的君主。重力是最終的罪魁禍首,因為基礎不確定的巨杉面臨著暴力和確定的結局。重力的持續拉力可以將一棵不平衡的樹木以如此巨大的轟鳴聲拉到森林地面上,以至於幾英里外都能聽到迴響。紅杉的命運是一個伊卡洛斯式的寓言,它不是因為飛得太靠近太陽而隕落,而是因為它從根部伸展得太遠。

由於它們具有抵禦疾病和乾旱的能力,因此巨杉很少會站立死亡。“如果你沒有經歷過幾次乾旱,你就活不到 2000 年,”安布羅斯告訴我。這正是為什麼美國地質調查局森林生態學家內特·斯蒂芬森在 2014 年 9 月在巨樹森林散步時看到意想不到的事情後感到如此震驚的原因。

“幾十年來,我一直自信地說,如果你遇到嚴重的乾旱,氣候變化的第一個跡象會出現在幼苗中,”斯蒂芬森回憶道,他自 1979 年以來一直在紅杉和國王峽谷國家公園研究樹木。“我完全錯了。”

他調查了一個幾年前被燒燬的區域,幼苗在那裡生根發芽。斯蒂芬森手腳並用地爬來爬去,驚訝地發現幼苗堅挺而充滿水分,葉子呈現鮮豔的藍綠色。這已經是加州乾旱的第三年了,2014 年的夏天尤其殘酷。他認為應該有一些乾旱壓力的跡象。他坐在地上,向後靠,將頭轉向天空,思考這個謎團,並找到了答案。

他上方矗立著一位偉大的老君主。樹的樹冠幾乎完全是棕色的,這是他從未見過的枯死程度。他尋找其他表現出類似壓力的樹木,當他找到一棵樹枝靠近地面的樹時,他觸摸了它。樹葉散落下來。在研究這些樹木的 30 多年裡,斯蒂芬森只看到兩棵樹站立死亡。在當前乾旱的五年裡,他現在已經看到了幾十棵站立死亡的樹木。

斯蒂芬森迅速組建了一個團隊,在秋季風暴吹散證據之前,對 2014 年的枯死情況進行了調查。美國國家公園管理局 (NPS) 委託安布羅斯和巴克斯特於 2015 年開始他們的實地考察。雖然 NPS 和在蒙大拿州冰川國家公園工作的科學家們可能已經因為氣候變化而接受了無冰川的未來,但沒有人準備考慮紅杉沒有其同名樹木的可能性。

“頭痛!!!”安布羅斯大喊。

他的警告,這種攀樹的行話表示墜落的枯木,在樹枝嗖的一聲從我的頭邊擦過之前,瞬間充滿了森林。它發生得太快了,斷裂的樹枝在我有機會移動之前就已經落到地上。

“這就是為什麼我們在樹木周圍工作時要戴頭盔,”他向站在紅杉樹下的一小群人解釋說。

在我們實地考察的第一天,我們就很快上了課。我們在一個陡峭的山坡上設定好,巴克斯特演示瞭如何準備攀爬的裝備。她身材高挑而精瘦,下顎線條剛毅,聲音溫柔,在實驗室裡進行穩定同位素分析和在樹上設定 600 英尺的靜力繩一樣得心應手。“我喜歡體力消耗和智力刺激的結合,”她告訴我。“爬到樹頂很費勁。你汗流浹背,氣喘吁吁,但就在那時你開始收集樣本,科學研究也開始了。”

2015 年,巴克斯特和安布羅斯自己做了大部分工作,他們識別並裝備了 50 棵樹,每天攀爬六次,並從每棵樹上收集樣本和測量資料。他們的一天從凌晨 2:30 開始,到晚上 10:00 結束——如果他們幸運的話。“那太殘酷了,”巴克斯特回憶道。

這次他們有更多的幫助。在兩週的時間裡,十多名志願者——學生、專業樹藝師、攀巖愛好者——將輪流進出。時間表雖然沒有前一年那麼瘋狂,但也相當緊張。我們凌晨 3 點起床,一個小時後從新月草地停車場開始徒步前往巨杉森林。在爬樹、取樣和分析一整天后,我們回到露營地休息一下,然後倒頭大睡。

眼前的目標是瞭解樹木面臨的水分脅迫的嚴重程度、葉片中的水分含量以及樹木在光合作用過程中使用的穩定碳 13 (13C) 同位素的數量,這可以進一步瞭解樹木如何應對乾旱。有了這些資訊,科學家和公園官員可以評估樹木的健康狀況,並開始考慮透過諸如控制燃燒等措施來保護巨杉,控制燃燒可以清理幼苗的地面,並消除與巨杉爭奪水分的抗火性較差的樹木。

安布羅斯第一次接觸森林管理是在他在加利福尼亞州奇科讀完高中後,擔任野地消防員。他回憶說,這段經歷包括“幾個小時的無聊,然後是長時間的恐懼”,並讓他親眼目睹了積極的滅火政策如何對森林生態系統產生不利影響。

一個多世紀以來,政府對森林火災的態度一直是撲滅。但是,不加選擇地撲滅頻繁發生的、強度較小的自然火災會擾亂巨杉等物種賴以繁榮的自然消耗和復甦過程。它還允許危險級別的燃料堆積起來——直到一次爆炸性的災難將一切都蒸發殆盡。“你會看到這些大型的景觀轉變,針葉林變成了灌木叢,”安布羅斯說。

2013 年,裡姆大火席捲了內華達山脈,吞噬了超過 257,000 英畝的土地。這是加利福尼亞州有記錄以來第三大火災,燃燒了 15 個月。它從未到達紅杉國家公園,但它確實席捲了以北 100 英里處優勝美地的一部分。作為一項預防措施,官員們甚至在優勝美地的一些巨杉周圍設定了灑水器,以防大火逼近。

伸向空中數百英尺的巨杉面臨著一些非常真實的物理挑戰。瞭解這些巨大的樹木如何克服重力成為森林的巨人。簡·金插畫。

巨杉,像所有樹木一樣,在水文迴圈中起著核心作用。風暴帶來雨雪,巨杉每天可以吸吮 800 加侖的水——比任何其他樹都多。當樹木從地下吸取水分時,葉片周圍的空氣會將水分透過樹木吸入,最終回到大氣中。這個過程稱為蒸騰作用,會在樹木的水柱中產生張力。大氣越乾燥,可用的地下水越少,張力就越高。在極度乾旱的條件下,當這種張力過高時,這些水柱會像橡皮筋一樣斷裂。形成氣泡,產生栓塞,阻止水流向上流到樹幹。如果這種情況發生得足夠多,樹木就會落葉,最終可能會死亡。

為了測量水的張力和其他生物過程,攀登者每天對每棵樹進行兩次取樣,一次是在涼爽的黎明前,此時樹木受到的壓力最小,另一次是在中午的烈日下。科學家們從下層和上層樹冠上剪下樹葉,這使他們能夠評估樹木不同部位的情況。

在安全講話和裝備演示之後,安布羅斯從他的揹包裡拿出一張層壓地圖,併為攀登者分配了他們的樹木。他穿上森林綠色的樹藝師安全帶,在每個臀部夾上一個袋子來攜帶他的樣本。然後,他踩入連線在上升器上的腳帶,開始攀爬。

他的手臂、腿和核心像流水線一樣運動。他蹲在繩子上,向上滑動右臂,然後是左臂,將膝蓋拉到胸前,然後在腳蹬中站直,此時他重複這個動作——在通往頂部的路上重複數十次。攀登者稱之為“快速上升”,這個過程聽起來和它一樣費力。

大約在 100 英尺高的地方,安布羅斯在下層樹冠處停了下來,下層樹冠以第一個重要的樹枝為標誌,這些樹枝的直徑可達 6 英尺。他剪下幾根細小的樹枝,將它們放入一個塑膠袋中,將袋子塞入他的臀部袋中,然後繼續攀爬。樹的葉子透過稱為氣孔的微小孔調節氣體交換。氣孔吸收二氧化碳並釋放氧氣和水蒸氣。當樹木水分脅迫過大時,它會關閉氣孔。這會阻止透過蒸騰作用造成的失水,但也會阻止樹木吸收大氣中的二氧化碳並將其用於光合作用。紅杉有大量的碳儲存,以幫助它們度過這些艱難時期,但如果氣孔關閉時間過長,樹木最終會餓死。

當安布羅斯在樹上工作時,我徒步走到研究地點上方的一個小山頂,在那裡,加利福尼亞州乾旱的代價以壯麗的全景展現出來。卡威亞河中段從高聳的內華達山脈驟降到聖華金山谷的農業帝國。拋光的花崗岩隆起和西部大分水嶺鋸齒狀的山脈主宰著地平線;松樹、冷杉和雪松覆蓋著河盆地。顏色豐富而鮮豔,但它們並非都恰到好處。在一片綠色的海洋中,大片紅色的島嶼在景觀中轉移。這些赭色的森林不是紅杉。它們是成千上萬棵死樹。

從數量上來說,巨杉只佔加利福尼亞州森林的一小部分。在我與安布羅斯和巴克斯特進行短途旅行的幾周前,我與卡內基空中觀測站 (CAO) 的首席研究員格雷格·阿斯納一起乘坐了一次考察飛行,以更好地瞭解整個州的樹木發生了什麼,以及這可能對紅杉的未來意味著什麼。

48 歲的阿斯納運營著一個名為空中分類測繪系統的飛行實驗室,這是一架改裝過的多尼爾 228 飛機,配備了價值 1200 萬美元的定製裝置,使 CAO 能夠以詳細而高效的方式測量森林的組成、化學和結構,這種方式不久前還屬於科幻小說的範疇。“在加利福尼亞州,”阿斯納說,“我們有 8.88 億棵樹的確切數字。”

我們早上 7:30 在薩克拉門託的麥克萊倫航空公園會面。阿斯納和他的四人小組穿著時髦的黑色飛行服,正在進行最後的檢查,並等待太陽在天空中升得更高,這將允許更準確的測量。當天的目標:繪製加利福尼亞州北部 3600 平方英里的森林區域。

收集如此大量的詳細資料需要一個獨特的工具箱。飛機本身是為特殊任務工作而設計的,具有高載荷能力和短距離起降能力。一個成像光譜儀,位於飛機腹部的一個切口頂部,吸收從紫外線到短波紅外線的光譜。它允許 CAO 測量樹木中的 23 種不同的化學物質,包括水、氮和糖含量。為了正常工作,成像光譜儀內部的感測器保持在零下 132 攝氏度的原子級低溫下。

成像光譜儀旁邊的雷射系統每秒從飛機底部發射一對雷射 500,000 次,建立下方地形以及其上每棵樹的三維影像。第二個光譜儀,這個光譜儀具有增強的變焦能力,允許團隊從 12,000 英尺高處測量樹上的單個樹枝。最後,一種稱為內部測量單元的裝置記錄飛機的 X、Y 和 Z 軸以及俯仰、橫滾和偏航,以確保其在空中的位置不會損害其從地面收集的資料的準確性。“這個單元的技術與巡航導彈的鼻錐中的技術相同,”阿斯納解釋說。“因此,國務院可以決定我們訪問哪些國家。”CAO 研究世界各地的森林——秘魯、馬來西亞、巴拿馬、南非、夏威夷。

一旦升空,我們就拋開了中央山谷的蔓延,轉而進入沿海山脈。在肉眼看來,沙斯塔-三位一體國家森林看起來很壯觀,擁有 220 萬英畝的河流和山脈。沙斯塔山是一座 14,179 英尺高的活火山,仍然保持著漂亮的雪帽,景觀生機勃勃,一片綠色。阿斯納的光譜儀分享了不同的故事。“視覺評估並不能告訴你太多,”他說。在他的電腦螢幕上,下面的綠色樹木都顯示為紅色。它們已經死了。我們只是還沒看到。“去年這裡沒有很多這種情況,”他以醫生診斷癌症患者的冷靜效率說道。CAO 的全州調查結果表明,數千萬棵樹可能無法度過另一個乾燥的冬天。

糖松(Pinus lambertiana)是一種生長在大片相連的樹林中,可以存活 500 年的樹種,受到的打擊最為嚴重,佔死亡人數的 70% 左右,但雪松、冷杉和橡樹也都在遭受痛苦。導致這些樹木死亡的不僅僅是降水的缺乏;而是氣候變化的連鎖反應。水分脅迫的樹木更容易成為山松甲蟲(Dendroctonus ponderosae)的目標,山松甲蟲將卵產在樹幹中並吃掉樹木。

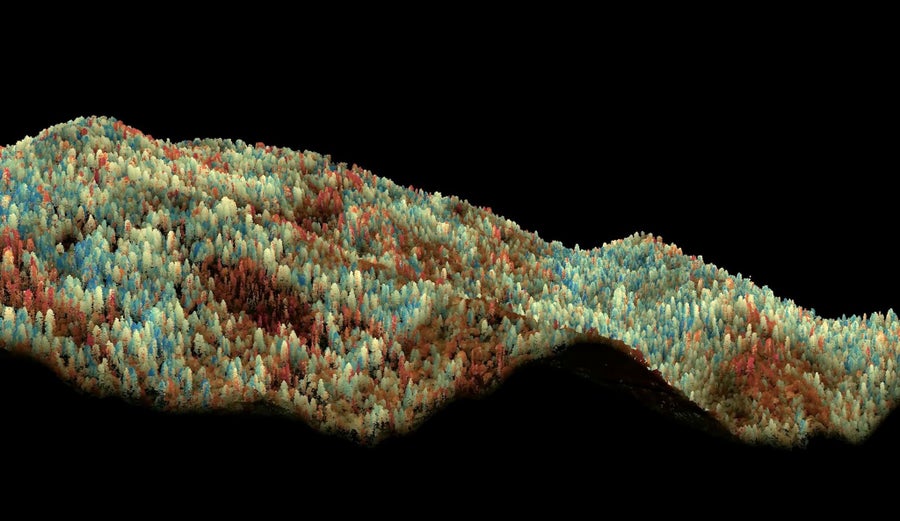

透過卡內基機載觀測臺 (CAO) 收集的資料和生成的視覺效果,科學家和森林管理者可以瞭解乾旱對紅杉國家公園當前和未來的影響。瞭解 CAO 科學家 Greg Asner 在這張圖片中看到了什麼。

Asner 分享了一張巨型森林的地圖。紅杉樹呈現出涼爽、令人舒適的藍色陰影,表明含水量很高。Asner 解釋說,水會流向低窪處,而巨型森林位於一個高原盆地。“這是一個綠洲,一個避難所。目前,這些樹木最不需要擔心。”這是一個苦樂參半的訊息,就像在龍捲風過後慶祝最後一棟屹立不倒的房屋一樣。

“乾旱是一個累積的過程,”Asner 在飛機從沙斯塔山西坡長距離轉彎時解釋說。“森林具有生物慣性。我們不知道生理臨界點在哪裡。目前,我們正在從森林中失去碳。”

森林應該吸收碳,所以我不太確定是否在通訊系統中聽清楚了 Asner 的話。我敲了敲耳機,以確保它們還在工作。“對不起,你剛才說森林正在向大氣中釋放碳嗎?”汽車、燃煤發電廠、畜牧業——這些都是碳源。但是加利福尼亞的茂密森林呢?

“我猜是這樣,”他說。“很難想象森林仍然是碳匯。”

要爬到一棵巨型紅杉樹頂,需要數百英尺的高度,而最難的總是最初的六英尺。

在地面上觀察了團隊的其他成員在紅杉樹上上下滑動兩天後,我向安布羅斯請教了一次教程。多年來,我花了很多時間在岩石和繩索上,可以勉強爬上 5.10 級的難度,但是攀樹——超越了匆忙攀爬的程度——是一個新的領域。

看起來很容易。安布羅斯在幾分鐘內就衝進了樹冠,而巴克斯特則使用一種奇特的單腿技術,看起來她像在空中跳躍。與此同時,我幾乎無法離開地面 12 英寸。那些迷人的、可以作為了解古代戰鬥的視窗的火洞?它們實際上是危險的懸垂物,會導致攀登者像鐘擺一樣進入焦黑的髓質洞穴。堆積在根系上的兩英尺厚的枯葉層?這使得剛好足夠難以獲得開始舒適攀爬所需的離樹幹間隙。我從來沒有劈過叉,但是當我的腳被綁在腳蹬裡時,我發現自己旋轉著,像一個展開的十字架,在無休止的、令人眩暈的圓圈中打轉。然後我扭傷了膝蓋。

如果說安布羅斯和巴克斯特像優雅的尺蠖一樣攀爬繩索,那我看起來就像一個癲癇發作的木偶。最終我到達了下層樹冠,但是我的膝蓋感覺像一個高壓鍋裡的水球,而且我離掌握巴克斯特的單腿跳躍技巧還很遠。為了在本週晚些時候進行更多攀爬,我下降了。

回到地面後,我一瘸一拐地走到安布羅斯跟前,告訴他我失敗的嘗試。“第一次總是很棘手。你要避免太用力地抓住上升器。而且,真的,你不應該過多地使用你的上半身。你主要想用膝蓋和核心力量。”翻譯過來就是:與我正在做的完全相反。

幾天後,我在另一次黎明前的攀登中獲得了機會。這棵樹是世界上最大的個體之一——高 220 英尺,底部直徑 20 英尺——考慮到它生長在花崗岩板上的淺薄土壤中,這就更令人印象深刻了。在地下,這棵樹為了尋找水源,與岩石基質進行了數千年的戰爭,它的根系不斷地探測著每一個裂縫和斷裂處。我毫不費力地清除了最初的幾英尺,開始了漫長的登頂之旅。

紅杉樹的形狀像一個巨大的桶,高而胖,幾乎沒有錐度。在最初的十層樓中,樹幹是一面純粹的木牆,輪廓完整。在我到達紅杉樹的第一個樹枝之前,我就經過了一棵相鄰的 90 英尺高的松樹的樹冠。當我進入下層樹冠廣闊的樹枝網路時,攀登從平穩的滑行轉變為劇烈的搏鬥。我穿過、繞過、並在樹枝之間努力前進,每根樹枝都有一棵普通樹的大小。大約在半路,一對五英尺厚的樹枝從樹幹的相對兩側伸出,呈 L 形向上延伸,就像兩條手臂在宣示力量一樣。

最後,到了頂部。攀登了 40 分鐘後,我坐下來喘口氣。樹冠非常龐大。在一側,六個樹枝匯聚在一起,形成一個足夠進行方塊舞的寬長椅。很容易迷失在規模中,但是當我的心跳放緩、早晨變得明亮時,微妙之處變得突出。數千個乒乓球大小的綠色球果像枝形吊燈一樣懸掛在樹枝上。與樹的下部不同,這裡的樹皮光滑無縫,帶有紫色色調,並刻有像地形輪廓一樣的細線。一個被稱為重複樹幹的、多節的垂直樹枝燭臺從樹冠中長出。我匆忙爬上最後 10 英尺,棲息在一個尖頂的粗短頂端。

紅杉樹的樹冠像茂盛的綠色感嘆號一樣點綴著樹木線。周圍只有溫暖的微風和空曠的空間,我發現自己完全暴露在外,並經歷著一種情感悖論。在這裡與鳥兒一起有一種自由,一種從任何熟悉的事物中光榮的解脫。但是這是一種狹隘的自由。重力定律和我對高度的巨大不適阻止了我做出任何展開雙臂的“我是世界之王”的時刻。一隻西部唐納雀(Piranga ludoviciana)落在樹枝上,將其鮮紅的頭轉向我,對它領地中的入侵者感到困惑。在森林地面上,一隻黑熊(Ursus americanus)在為早餐蹣跚而行。登上珠穆朗瑪峰的人比站在這棵高貴樹頂的人還多——甚至可能更多的人在月球上行走過。

約翰·繆爾在《我們的國家公園》中寫到紅杉樹時說:“它的存在絕對沒有限制。沒有什麼能傷害這棵大樹。” 然而,日出揭示了一個令人不安的未來。即使在這裡,在這個國家第二古老的國家公園裡,地平線也是一種病態的、像香菸屁股一樣的黃色,這是來自該州各地無數火災的中央山谷煙霧和森林火災煙霧的混合物。

繆爾的誇張是可以理解的。我坐在上面的這棵樹可能在雅典民主在古希臘萌芽之前就已經紮根了。它經歷了世界上許多偉大文明的興衰,從羅馬人到瑪雅人再到大英帝國。它的長長的陰影在這片森林中蔓延了三千年,但這並不能掩蓋人類進步的消耗。當我將攀爬下降器夾在繩索上並開始前往森林地面的旅程時,我不禁想知道:這棵樹能站立足夠長的時間來見證我們自己的滅亡嗎?還是它會先倒下?

本文經bioGraphic許可轉載。這篇文章於 2016 年 11 月 22 日首次發表。影片和照片由 Novus Select 提供。