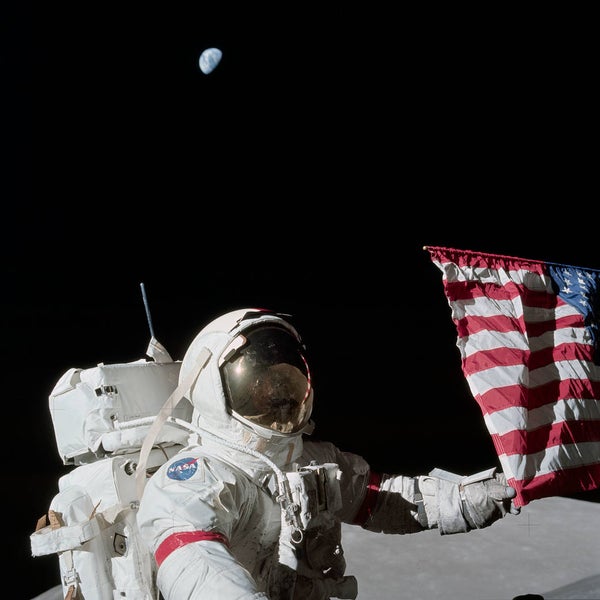

美國宇航員吉恩·塞爾南於週一(1 月 16 日)去世,他作為 1972 年最後一次阿波羅登月任務的指揮官而被稱為“最後一個登上月球的人”。他享年 82 歲。

美國國家航空航天局在其網站和社交媒體渠道上證實了塞爾南的死訊,並指出他去世時家人陪伴在側。死因沒有說明,但眾所周知,他最近幾個月身體不適。

美國國家航空航天局寫道:“我們對退休美國國家航空航天局宇航員吉恩·塞爾南的去世感到悲痛,他是最後一個登上月球的人。”“[他]是美國海軍上尉,曾三次飛入太空,兩次飛往月球,在探索史上留下了自己的印記。”[圖片:紀念宇航員尤金·塞爾南]

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞工作 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

塞爾南於 1963 年被選入美國國家航空航天局的第三批宇航員。他的首次太空飛行是三年後的雙子座 9A 號,他和托馬斯·斯塔福德在導致原機組人員喪生的噴氣式飛機墜毀事件後取代了埃利奧特·西和查爾斯·巴塞特。

作為美國國家航空航天局第七次雙子座飛行的飛行員——這是一次在地球軌道上進行的為期三天的任務,與無人目標飛行器會合但未能對接,塞爾南成為第二位進行艙外活動(EVA)的美國宇航員。然而,兩個小時的太空行走幾乎要了他的命。

“地獄般的太空行走”

“所以,你瞭解那次地獄般的太空行走,”塞爾南在 2007 年美國國家航空航天局的一次採訪中說道,他指的是 1966 年 6 月 5 日的雙子座 9 號的艙外活動。

由於穿著加壓太空服難以彎曲,塞爾南在雙人座太空艙外掙扎著機動,在拖著一條臍帶時不受控制地翻滾。由於缺乏後來在航天器上變得常見的扶手,塞爾南緩慢爬到雙子座的後部,穿上並測試宇航員機動裝置(AMU),這是未來幾年宇航員展示的噴氣揹包的早期版本。

然而,塞爾南的宇航員機動裝置飛行並未進行。他太空服的冷卻系統過熱,導致他頭盔的面板起霧。由於無法將其擦拭乾淨,他看不見東西。塞爾南精疲力竭,幾乎失明,設法找到了返回座位的路,並在斯塔福德的幫助下重新進入了航天器。

在太空飛行三天內繞地球執行 47 次後,塞爾南和斯塔福德安全濺落,於 1966 年 6 月 6 日被黃蜂號航空母艦營救。[圖片:美國國家航空航天局的 17 次阿波羅登月任務]

“天空中的白線”

雙子座 9 號的機組成員三年後重新組隊——這次是與第三位宇航員約翰·楊一起——於 1969 年 5 月 18 日發射,為首次登月進行彩排。作為阿波羅 10 號的登月艙飛行員,塞爾南和斯塔福德駕駛著名為“史努比”的四腿著陸器飛行到距離月球僅 8.4 英里(15.6 公里)的高度,下一個機組人員將從那裡下降著陸。

“我一直告訴尼爾·阿姆斯特朗,我們畫了一條通往月球的白色線,一直延伸到 47,000 英尺的高度,這樣他就不會迷路,而他所要做的就是著陸,”塞爾南在他的美國國家航空航天局口述歷史中說。“這讓他變得容易了。”

然而,塞爾南再次逃脫了災難。在拋棄下降級並點燃上升發動機以返回指揮艙“查理·布朗”號後,登月艙意外地開始旋轉和滾動,這種情況可能導致塞爾南和斯塔福德墜毀在月球上。這兩位宇航員不小心將著陸器的中止模式設定為“自動”進行分級。斯塔福德能夠接管手動控制並重新獲得正確的姿態。[觀看 - 月球發射:宇航員的回憶]

阿波羅 10 號的三名機組人員於 1969 年 5 月 26 日安全濺落,這是他們離開地球前往月球八天後。

“美國今天的挑戰”

歷史上只有 24 人曾前往月球旅行,其中只有三人曾兩次飛往那裡:吉姆·洛弗爾、約翰·楊和塞爾南。

但在他能夠發射第三次也是他可能最具有歷史意義的太空飛行之前,塞爾南必須在另一次差點喪命的事故中倖存下來。

1971 年 1 月 23 日,塞爾南駕駛一架貝爾 47G 直升機,這是他為登月訓練的一部分,當時他俯衝得太低,撞到了卡納維拉爾角的印第安河中,差點溺水身亡。他面部二級燒傷,頭髮被燒焦,並險些被美國國家航空航天局禁飛。

然而,美國國家航空航天局最後一次載人登月任務於 1972 年 12 月 7 日在美國首次夜間發射時升空,塞爾南坐在指揮官的位置上。四天後,他和哈里森·施密特駕駛阿波羅 17 號登月艙“挑戰者”號降落在月球的金牛座-利特羅山谷,羅恩·埃文斯則在“美國”號指揮艙內繞軌道飛行。

在三次月球行走中,塞爾南和施密特(後者是唯一一位訪問月球的地質學家)收集了 741 個岩石和土壤樣本,包括唯一返回地球的橙色火山玻璃和代表美國贈送給全球 130 多個國家的“善意月球岩石”。阿波羅 17 號的月球行走者成為最後一個駕駛月球車 (LRV) 的人,並創造了多項紀錄,包括在月球表面停留時間最長的一次(22 小時 6 分鐘)。

塞爾南在發射返回地球之前說:“美國今天的挑戰已經塑造了人類明天的命運。”“當我們離開月球和金牛座-利特羅時,我們來時是什麼樣子,走時也將是什麼樣子,上帝保佑,我們將帶著和平和全人類的希望返回。”

在前往月球的途中,塞爾南和他的機組成員拍攝了第一張地球完全被照亮的影像,這張現在具有標誌性的影像被一些人稱為“藍色彈珠”。

這三位宇航員於 1972 年 12 月 19 日濺落,任務持續時間為 12 天 13 小時 51 分鐘。

總共,塞爾南在太空中停留了 23 天 14 小時 15 分鐘,包括一次太空行走和三次月球行走超過 24 小時。

“最後一個登上月球的人”

尤金·安德魯“吉恩”·塞爾南於 1934 年 3 月 14 日出生於伊利諾伊州芝加哥。他於 1956 年在印第安納州普渡大學獲得電氣工程理學學士學位,並於 1963 年在加利福尼亞州海軍研究生院獲得航空工程理學碩士學位。

透過普渡大學的 ROTC 計劃在海軍服役後,他畢業後進入飛行訓練。作為一名海軍飛行員服役 13 年,塞爾南上尉從海軍退役時累計飛行時間超過 5,000 小時,其中包括 4,800 小時駕駛噴氣式飛機和超過 200 次航空母艦著陸。

在 1976 年從美國國家航空航天局退休之前,塞爾南協助規劃了阿波羅-聯盟測試專案(ASTP),作為高階談判代表直接與前蘇聯進行討論,以支援歷史性的聯合任務。

塞爾南最初加入休斯頓的 Coral Petroleum 公司擔任執行副總裁,於 1981 年成立了自己的公司 The Cernan Corporation,為能源、航空航天和其他相關行業提供諮詢服務。他還曾擔任 Johnson Engineering 董事會主席,該公司後來被 Spacehab(後來的 Astrotech)收購。

1999 年,塞爾南與合著者唐納德·戴維斯出版了他的回憶錄《最後一個登上月球的人》,內容涵蓋了他的海軍和美國國家航空航天局的職業生涯。這本書後來成為英國電影製作人馬克·克雷格執導的同名故事片紀錄片的基礎。

塞爾南於 1961 年至 1981 年與芭芭拉·瓊·阿奇利結婚,他們有一個女兒特雷西。1987 年,他再婚,與簡·塞爾南育有兩個女兒凱莉和丹妮爾。

塞爾南獲得了多項獎項和榮譽博士學位,包括傑出飛行十字勳章和美國國家航空航天局傑出服務獎章等榮譽。塞爾南於 1993 年入選美國宇航員名人堂,並於 2000 年入選國家航空名人堂。

2016 年,他被國家航空名人堂授予尼爾·阿姆斯特朗傑出成就獎,部分是為了表彰他倡導“個人賦權和發展,尤其是在年輕人中”,以及他對美國恢復載人航天探索的支援。

“我早就說過 [而且] 我仍然相信,這將是——好吧,現在幾乎是 50 年了——但在人類歷史上五十年或一百年之後,我們才會回顧並真正理解阿波羅的意義,”塞爾南在 2007 年表示。“考慮到我們現在在太空中所做的事情,我們做得太早了。”

他說:“這幾乎就像約翰·F·肯尼迪總統伸手進入我們今天的 21 世紀,抓住十年的時間,巧妙地將其融入 60 年代和 70 年代,並稱之為阿波羅。”

版權所有 2017 年SPACE.com,一家 Purch 公司。保留所有權利。本材料不得釋出、廣播、重寫或再分發。