當夜幕降臨時,陽光的最後光線穿過茂密潮溼的熱帶雨林中的樹葉。巴拿馬巴羅科羅拉多島上空的暮色籠罩著高聳而多刺的木棉樹、棕櫚樹和灌木,直到人眼幾乎看不到樹冠上方點點星光的天空。蟋蟀開始合唱,吼猴在夜間安靜下來。

在暮色中,一隻夜間汗蜂,有著凸出的眼睛、金屬綠色的頭部和淡棕色的腹部,從她一英尺長的空心棍子裡的巢穴中鑽出來。她渴望花蜜和花粉。但在她飛走之前,她轉過身看著棍子,棍子上有一張科學家放置的黑白條紋卡片。附近的棍子巢穴也有卡片,但這些只是普通的灰色。

蜜蜂飛走後,瑞典隆德大學的動物學家埃裡克·沃蘭特和他的同事們調換了位置,將條紋卡片移到另一個巢穴。當蜜蜂返回時,她徑直飛向有條紋的巢穴,認為那是她的巢穴,並表明汗蜂能發現並使用這種視覺訊號。“即使在最微弱的光強度下,它們也能毫不費力地看到這一點,”沃蘭特說。(他指出,如果追蹤昆蟲的人類不佩戴夜視鏡,他們會“真的撞到樹上”,因為那裡太黑了。)

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

這些蜜蜂(Megalopta genalis)非凡的夜視能力僅部分源於眼睛的適應性,例如更大的晶狀體。這些確實提高了汗蜂的光敏感度。儘管如此,這些夜間昆蟲在即使是那些窺視者也不應該足夠的光照水平下也能找到它們的巢穴。沃蘭特得出的結論是,除了蜜蜂的眼睛之外,它們的大腦處理可用光線的方式也使它們能夠在日落後導航。

幾十年來,科學家們一直認為,大多數生物一定和人類一樣,看到的是同樣昏暗、單調的夜景。他們認為,夜行動物依賴於其他感官,例如嗅覺和聽覺。今天,新一輪的研究正在推翻這一假設。“我們一直認為我們知道動物在黑暗中看得有多好,但實際上很少有人真正觀察過,”沃蘭特解釋說。一旦研究人員開始窺探這個黑暗的世界,他們就發現各種各樣的物種都能看到令人震驚的清晰夜景。

例如,蛾子、青蛙和壁虎在夜間可以區分顏色,而研究人員自己卻只能看到灰色的陰影。對顏色變化更敏感使它們具有優勢,因為色調是一種比亮度等非顏色指標更可靠的區分物體的方式,無論在明亮或昏暗的光線下都是如此。它可以幫助它們在黑暗中找到食物、巢穴或配偶。“如此多的動物可以在昏暗的光線下活動,並且在我們無法活動時仍然表現出行為,這真是太神奇了,”隆德大學的感官生物學家阿爾穆特·凱爾伯說。

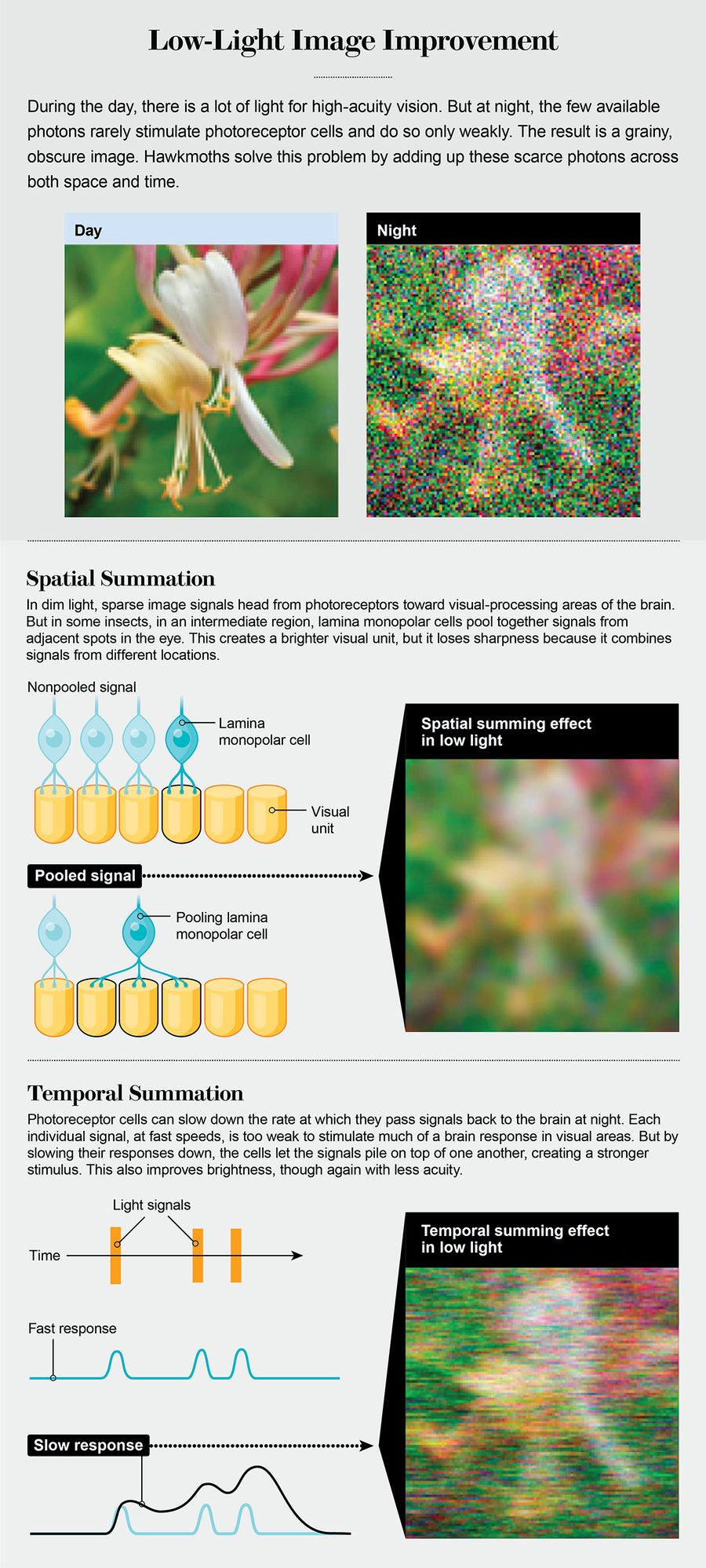

夜間導航的秘密在於眼睛和大腦之間。這些動物光學系統中的神經細胞將稀缺的光點加起來,以建立更明亮的影像,並仔細地修剪掉其他會混淆影像的噪聲訊號。細胞透過從視覺領域中相鄰的點獲取輸入來執行這些求和。它們還在較長的時間段內對來自單個點的輸入進行求和,本質上是減慢視覺感知速度,使事物變得更加明亮。

彩色生活

人類以及大多數其他脊椎動物和無脊椎動物的眼睛都有細胞作為光感受器,檢測來自外部的光。這些細胞被稱為視錐細胞和視杆細胞。在白天,我們主要使用視錐細胞,當紅光、綠光或藍光的光子照射到它們時,視錐細胞會向大腦傳送訊號。它們賦予人類出色的色彩視覺,但在黑暗中反應不大。在昏暗的光線下,我們依靠視杆細胞,它們更敏感,因為它們成群結隊地工作,彙集來自少量入射光的資訊。然而,它們往往只能區分灰色的陰影。

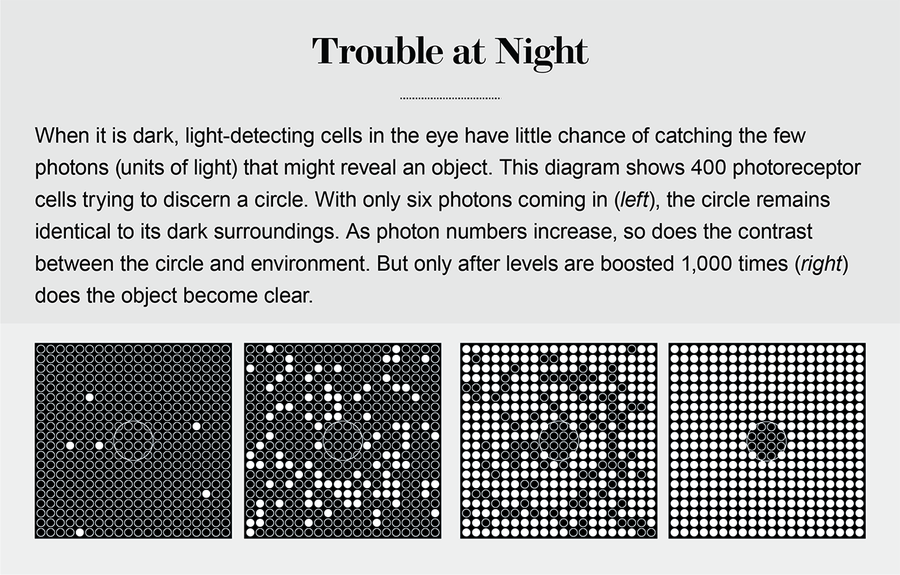

來源:Tami Tolpa;資料來源:“夜間昆蟲非凡的視覺能力:小眼睛和小大腦的極限視覺”,作者:Eric J. Warrant,載於《英國皇家學會哲學彙刊 B》,第 372 卷;2017 年 4 月 5 日

沃蘭特、凱爾伯和另一位隆德大學的同事安娜·巴爾克尼烏斯在 2002 年的一項研究中首次表明,動物在夜間具有色覺。研究人員將一種叫做天蛾的昆蟲放在實驗室的籠子裡,並訓練它們將藍色或黃色的假花與糖水獎勵聯絡起來。動物學家在類似黃昏的光照下開始了測試,然後將光線調低到像昏暗星光一樣低的水平。隨著周圍環境變得黑暗,蛾子仍然可以區分黃色和藍色。自那項研究以來,凱爾伯的團隊在木蜂和壁虎身上發現了夜間色覺。她希望測試果蝠和貓頭鷹的色覺,貓頭鷹的夜間狩獵能力通常歸因於敏銳的聽覺或大眼睛。

青蛙在黑暗中也能看到顏色,區分藍色和綠色。芬蘭赫爾辛基大學的動物生理學家克里斯蒂安·多納和他的同事測試了歐洲普通青蛙的光趨性,這是一種青蛙通常會跳向光線的行為。多納想知道它們是否會對光線的顏色挑剔。幾十年前,對青蛙視杆細胞的實驗室測試表明,有些視杆細胞專門對藍光做出反應,而另一些則對綠光做出反應。為了弄清楚細胞差異對青蛙行為意味著什麼,多納的小組一次將 17 只兩棲動物放在一個桶中,桶的相對兩側有兩個窗戶。科學家們在一側照射藍光,在另一側照射綠光。然後,他們測量了青蛙在不同光照水平下的跳躍頻率和方向。

當桶完全黑暗時,跳躍是隨機的。但是,一旦研究人員讓最少量的光線進入,青蛙就表現出對綠色的明顯偏好。“在視覺的極限,它們仍然可以區分藍色和綠色,”多納說。為了與人類進行比較,他的學生將頭伸進桶裡,看不到任何光線,更不用說區分綠色和藍色了。

尚不確定為什麼兩棲動物會跳向綠光。多納推測,也許青蛙從星星中獲得線索。星光由相對較長的波長組成,綠光波長比藍光長,因此進入桶中的綠光可能暗示著星光閃爍的開闊空間和逃離容器的路線。

星光路徑

如果青蛙真的跟隨星星,它們就不是唯一這樣做的動物。在沒有月亮的夜晚,當唯一的光線來自星星時,蜣螂會沿著完美的直線行進。隆德大學的感官生物學家詹姆斯·福斯特說,這種運動對於一隻帶著一塊新鮮糞便的甲蟲來說是一個好策略。它想離開糞堆中其他甲蟲的爭奪,找到一塊安靜的地面,用它的獎品挖洞。直線前進,而不是編織或轉彎,將使甲蟲儘快離開糞堆。

甲蟲是如何做到的?福斯特在隆德的導師瑪麗·達克、沃蘭特和其他研究人員已經發現,昆蟲利用它們在上方看到的東西來尋找方向。科學家們在這些小動物身上戴上紙板遮陽板,使它們看不到天空。然後,他們將昆蟲放生在一個圓形競技場中,並追蹤每隻昆蟲到達邊緣的方式。當戴上帽子時,甲蟲採取了迂迴得多的路線,這表明天空中的某些東西對它們很重要。

研究人員懷疑甲蟲可能像六足水手一樣,利用星座導航,利用星型圖案來定向。為了驗證這一想法,達克和她的同事們將甲蟲和它們的糞球帶到一個天文館,在那裡可以輕鬆控制天空光線模式。在模擬滿天星空或僅僅是銀河系明亮條紋的情況下,甲蟲在一分鐘內迅速直線到達圓圈的邊緣。如果銀河系不存在,它們會花費更長的時間。這是首次證明任何動物都使用這條星帶進行定位。(在 2013 年發表在《當代生物學》雜誌上後,這項工作獲得了幽默的生物學和天文學 Ig 諾貝爾獎。)

最近,福斯特調查了蜣螂可能如何利用銀河系朝一個特定方向前進。從我們的星球上看,銀河系的粗條星帶是一條相當對稱的線。從甲蟲的角度來看,當它們向前或向後移動時,這條線看起來會完全相同。然而,昆蟲並沒有被轉暈。

福斯特懷疑甲蟲會跟蹤銀河系一端和另一端之間光強度的細微差異。當他分析從甲蟲的南非棲息地拍攝的銀河系照片時,他發現銀河系北部和南部末端的光強度確實至少相差 13%,有時甚至更多,這取決於他處理影像的方式。

為了測試這種效應對甲蟲本身的影響,福斯特用競技場上方拱門上的單排 LED 燈構建了一個簡化的、人造的銀河系。他可以改變每側的光強度。如果他在亮線一端和另一端之間提供 13% 的對比度,甲蟲可以直線前進,但如果對比度低於該值,則會猶豫不決。這一結果表明,這些動物應該能夠區分真實銀河系的兩端。

來源:Tami Tolpa;資料來源:“天蛾視覺系統中的神經求和擴充套件了弱光視覺的極限”,作者:Anna Lisa Stöckl 等人,載於《當代生物學》,第 26 卷,第 6 期;2016 年 3 月 21 日(花卉影像)

訊號增強器

除了甲蟲和蜜蜂之外,現在還已知許多其他動物在黑暗環境中也能看得非常清楚:蟑螂、燈籠魚、烏賊、青蛙和夜間靈長類動物,例如夜猴。因此,神經科學家正在轉向研究它們是如何做到這一點的。例如,更大的眼睛可以收集更多的光線,但不足以收集足夠的光子來解釋科學家記錄的高度敏感的夜視能力。其他視覺處理必須在視杆細胞吸收入射光後進行。特別是,動物必須能夠克服或濾除由光感受器活動產生的視覺“噪聲”,這些噪聲不會揭示有關可見世界的任何有用資訊。

視覺系統中的噪聲來自幾個不同的來源。其中一種稱為光子散粒噪聲,當只有少量光子進入光感受器時發生。由於這些光包傾向於零星地到達,因此它們會產生可變且不可靠的影像。這就像你在晚上用三四個手電筒照亮西斯廷教堂的天花板一樣。你幾乎無法欣賞米開朗基羅的完整傑作。

第二種噪聲來源來自光感受器本身中的分子相互作用。當入射光子擊中一種稱為視紫紅質的分子時,光感受器會感知到光。但每隔一段時間——最多一分鐘一次——視紫紅質分子會被意外觸發,或者途徑的另一部分發生故障。這被稱為暗噪聲,因為它即使在閉著眼睛的漆黑條件下也可能發生。第三種來源,換能器噪聲,是視覺系統對單個真實光子的響應時間和強度的變化造成的。

在光天化日之下,噪聲不是一個大問題,因為大量光子撞擊眼睛會淹沒這些輕微的變化。然而,在黑暗中,動物需要一種策略來將訊號增強到類似的噪聲淹沒水平。它們透過彙總從空間和時間上各個光感受器獲得的訊號來實現這一點。

空間求和的工作原理如下:想象一下,你正在參加一場音樂會,1000 名歌迷興奮地揮舞著他們發光的手機。你看不清每部手機的光線。如果每 50 名音樂會觀眾將他們手機的光線組合成一個更亮的聚光燈,你就會清楚地看到那 20 個聚光燈。視網膜——包含視杆細胞和視錐細胞的組織片——也做同樣的事情,將來自大量視杆細胞的輸入彙集到一個更大的訊號中,該訊號被髮送到大腦。在音樂會上,你會失去每個人揮舞手機的畫面,空間求和也會發生同樣的事情;生成的影像更亮,但也更粗糙。

時間求和也增加了亮度。視杆細胞減慢它們的活動速度,例如,在 100 毫秒內彙總來自入射光子的輸入。同樣,這裡也存在權衡。這種型別的求和使檢測物體變得更容易,但當物體移動時,它會使物體模糊。*

根據德國維爾茨堡大學的生物學家安娜·斯托克爾的說法,在某些昆蟲中,空間求和和時間求和並行發生,並且發生在更靠近大腦的細胞中。斯托克爾在沃蘭特的研究生期間,將天蛾放置在計算機螢幕前,螢幕上顯示滾動的黑白條紋圖案。然後,她在每隻蛾子的頭部後部切開一個小孔,並將電極插入其細胞中。她的目標是用每個交替的條紋刺雷射感受器,並將它們的活動與大腦深處(視葉)的其他神經細胞的活動進行比較。該區域在發生任何處理或求和後接收訊號,因此光感受器處未處理的“輸入”與視葉中的“輸出”之間的差異將表明大腦改變了視覺訊號。

透過比較這些輸入和輸出值,斯托克爾計算出,當她將蛾子從光亮處轉移到黑暗處時,它們視葉中的“畫素”大小增加了四倍,這表明它們使用了空間求和。她還發現,蛾子使用了時間求和,在黑暗中減慢了它們的視覺速度,因此它們在 220 毫秒內增加了輸入。斯托克爾在 2016 年的一篇論文中報道說,這種組合使天蛾能夠在比未使用求和時暗 100 倍的光照水平下清晰地觀看。

“除了天蛾之外,這還沒有在任何其他動物身上得到證實,但這個原理是如此基本,以至於很難相信它不普遍存在,”沃蘭特說。

科學家們研究了小鼠和猴子使用的視覺降噪方法,他們說動物使用的另一種方法是濾除噪聲。雖然不如天蛾,但這些哺乳動物在夜間表現相當不錯。研究人員發現,在它們的光感受器和大腦之間的路徑上,至少有兩個閾值點只允許強訊號透過,並拒絕那些可能是噪聲的訊號。沿著這條路徑的中途是稱為視杆雙極細胞的守門人。事實證明,這些細胞經過調整,只有在它們從視杆細胞接收到重要輸入時才向前傳送“光子檢測到”訊號。一次接收到幾個入射光子就足夠強了。但單個光子以及系統中的大部分噪聲可能不夠強。第二個細胞門位於光學系統中更深處的同一條路徑上。這個門阻止了第一個門遺漏的或在該點之後產生的錯誤訊號。赫爾辛基大學的佩特里·阿拉勞里拉說,其結果是幾乎無噪聲的視覺,他是確定該過程的科學家之一。

.jpg?w=900)

在昏暗的光線下,汗蜂(上)檢測到詳細的圖案,蜣螂(中)透過星光導航,天蛾(左下)混合視覺訊號以增強影像亮度,南方豚尾猴(右下)過濾掉它們所看到的東西的干擾。來源:Alamy(汗蜂);Chris Collingridge(蜣螂);Malcolm Schuyl Alamy(天蛾);Anup Shah Getty Images(獼猴)

前瞻性

沃蘭特說,儘管進行了所有這些研究,科學家們才剛剛開始瞭解動物在黑暗中觀看的能力以及它們如何做到這一點。對夜行動物擁有的基因和光敏分子的研究可以提供新的線索。例如,一些夜間活動的狐猴擁有基因和色素,表明它們的眼睛可能對藍色或綠色敏感,這可能有助於它們區分暮色中的藍色種子和綠色葉子。一些蝙蝠——與普遍的看法相反,它們不是瞎子——也擁有與色覺相關的基因。

儘管如此,擁有檢測顏色的基因和分子並不能證明動物的大腦在黃昏後使用了這些資訊。例如,一些光敏分子參與維持與視覺無關的身體節律。因此,科學家仍然需要進行行為實驗,例如在天蛾和青蛙身上進行的實驗,以表明這些分子在夜視中發揮作用。這項工作可能表明這些分子在黑暗中沒有被使用——或者它可能揭示研究人員尚未設想的增強視覺的技巧。

閱讀動物夜視如何用於開發汽車攝像頭。

*編者注(2019 年 6 月 24 日):此段在釋出後進行了修訂。它最初將流星稱為任何給定時刻的一個光點。流星或隕石是一條光線,而不是一個單點,它是在流星體進入地球大氣層時產生的。