在1338年或1339年,“Bačaq,一位忠誠的女性”,四十多歲,身高僅四英尺八英寸,去世並被埋葬在Kara-Djigach墓地,位於如今的吉爾吉斯斯坦首都比什凱克郊外約七英里處。她的墓碑上用敘利亞語,一種阿拉姆語方言刻著字。她是那兩年埋葬在那裡的114人之一——這些人佔該墓地從1245年到1345年運作期間所有埋葬人數的四分之一。Bačaq的墓碑沒有提及死因,但其他1338-1339年的墓碑提到了:mawtānā,或瘟疫。今天它被稱為鼠疫。

Bačaq的牙齒,以及附近埋葬的另一位女性的牙齒,現在已經產生了基因組證據,研究人員認為這證據是導致14世紀黑死病大流行的鼠疫耶爾森菌的祖先菌株,這是根據週三發表在《自然》雜誌上的一項研究得出的結論。該論文還指出,該地區是這場臭名昭著的瘟疫的源頭,這場瘟疫在短短幾年內至少導致歐洲人口的30%至60%死亡。

亞洲的各個地區都被認為是第二次鼠疫大流行的起源地——第一次是六世紀的查士丁尼瘟疫,歷史學家普羅科匹厄斯聲稱這場瘟疫在君士坦丁堡每天奪走1萬人的生命,並削弱了東羅馬帝國。但德國圖賓根大學的古生物學家和研究合著者瑪麗亞·斯皮魯說,迄今為止,關於第二次鼠疫的幾乎所有遺傳和歷史資料都來自歐洲。“這給了我們一個非常以歐洲為中心的視角來看待真正發生的事情,”她說。新研究中檢查的遺骸是“我們所知的唯一存在於西亞歐亞大陸或歐洲以外的考古證據。”

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

這項研究分析了考古學家尼古拉·潘圖索夫在19世紀後期從卡拉吉加奇墓地和另一個位於以東約35英里的布拉納村莊的墓地中挖掘出的五名女性和兩名男性的牙齒。他們的頭骨被儲存在俄羅斯聖彼得堡的彼得大帝人類學與民族學博物館(Kunstkamera)。

研究人員從其中兩名女性牙齒內部的組織中提取了鼠疫耶爾森菌DNA,並對這些病原體的基因組進行了測序,結果發現它們是相同的。一位50多歲去世的女性的牙齒也顯示出鼠疫耶爾森菌DNA,但它降解得太嚴重,無法進行高質量的基因組重建,並且沒有從其他個體的牙齒中回收鼠疫DNA。

接下來,科學家們將回收的鼠疫耶爾森菌菌株與該物種的203個現代基因組和47個歷史基因組進行了比較。他們發現的菌株似乎是在大約這個時候在一個所謂的“多樣化事件”中進化的鼠疫耶爾森菌菌株的祖先,長期以來,人們一直認為這與第二次大流行的開始有關。這些菌株已從歐洲瘟疫受害者的遺骸中記錄下來,即使在今天,在世界各地也能發現它們,通常以毒性較弱的形式存在。

由於新回收的菌株類似於在該地區動物身上發現的現代菌株,斯皮魯和她的同事們認為,當細菌從齧齒動物宿主(可能是旱獺)傳播到人類身上時,它起源於吉爾吉斯斯坦和中國邊境附近的天山山區。

安大略省麥克馬斯特大學研究古代DNA的生物學家亨德里克·波伊納說:“我確實認為作者表明,他們重建和分析的菌株令人信服地是晚期黑死病時期的西歐菌株的祖先。”(波伊納沒有參與這項新研究,但曾對倫敦黑死病墓地中的鼠疫耶爾森菌基因組進行了測序,這項合作包括了該研究的兩位合著者。)他指出,鼠疫耶爾森菌菌株“臭名昭著地是克隆的”,或幾乎相同,且進化緩慢。“所以現在的問題是:在1338年及之前,該序列的地理分佈有多廣?”波伊納說。他說,如果它在1338年之前和直到1338年都很普遍,那麼它可能不是第二次大流行的唯一基礎菌株在傳播——因此可能會掩蓋大流行的真正起源。

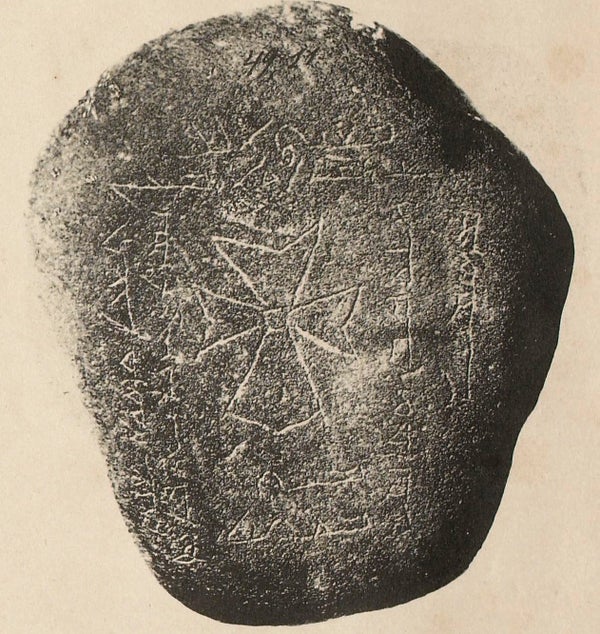

該研究團隊還對這七個人的基因組進行了測序,發現他們與今天的歐亞人群最為相似。但這並不意味著他們是同質的。在一些墳墓中發現的各種硬幣、絲綢、金色錦緞、珍珠、貝殼、寶石和金屬,這些物品通常來自遙遠的地方,這表明了人們的民族和地理多樣性——有時也表明了他們的財富。他們墓碑上的銘文也是如此,這些銘文表明他們的原籍是中國、蒙古和亞美尼亞等地。

這種多樣性突顯了該地區的貿易聯絡,該地區當時由蒙古人控制。蘇格蘭斯特靈大學環境史副教授、研究合著者菲利普·斯拉文說,當時的巴拉薩貢是離布拉納墓地最近的居民點,“是中亞經濟、政治和文化生活的中心”。他將敘利亞語墓碑銘文翻譯成英文,並根據潘圖索夫的日記對該遺址進行了背景分析。

墓地沿著絲綢之路的地理位置加強了這樣一種觀點,即洲際貿易在黑死病期間的瘟疫傳播中發揮了作用。然而,這也提出了一個問題,即為什麼這種疾病沒有向東橫掃亞洲。

研究人員的下一步工作之一是嘗試根據遺傳考古和歷史資料重建細菌從亞洲中部到歐洲的1800英里旅程——但首先他們必須找到這些資料。正如該團隊在吉爾吉斯斯坦所做的那樣,重新審視舊的收藏品可能會提供一些潛在的調查方向。“我確實想知道未來我們是否還有機會研究其他類似的收藏品,”斯皮魯說。“我真的希望如此。”