在NASA“好奇號”火星探測車的所有發現中,最具劃時代意義的是其著陸點蓋爾隕石坑曾經存在一個巨大且持久的湖泊。然而,現在一項新的研究表明,這個“湖泊”可能只是一系列較小的、短暫的水窪。

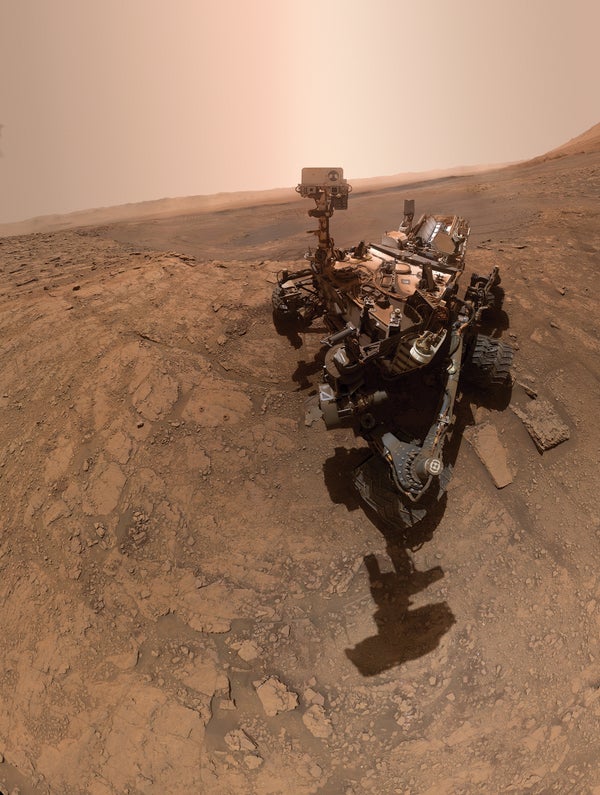

“好奇號”於2012年著陸並開始探索蓋爾隕石坑。僅僅幾個月後,在隕石坑中心的5.5公里高的夏普山山腳下,探測車發現了泥岩層——暗示沉積物曾在靜水中沉澱——以及來自古代河流的流紋岩石。“好奇號”在攀登夏普山山腳的過程中,還在山上探測到散佈著水蝕變礦物。結論似乎幾乎是不可避免的:大約37億年前,蓋爾隕石坑曾擁有一個大型水庫,可能持續了數百萬年,在此期間它可能成為微生物的避風港。夏普山從被衝入湖泊的沉積物中緩慢形成於水面之下。

香港大學行星科學家劉家成、Joe Michalski和周美夫在《科學進展》Science Advances上發表的一項新解釋認為,夏普山反而是在露天環境中由風積沉積物形成的,然後被水風化:降雨形成短暫的池塘,使液體滴入沉積物中。微生物可能仍然在那些稀少的地表水中茁壯成長,但時間相對短暫——在幾萬年之內,夏普山及其山腳下的任何池塘都會消失。這些結論來自一組沉積岩(稱為默裡組)的化學模式,這是“好奇號”沿著其通往夏普山的路徑上採集的樣本。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

Michalski 說:“家成非常仔細地研究了探測車測量的從隕石坑底部到任務前八年間訪問的400多米[裸露岩層]的元素丰度和礦物出現情況。” 分析顯示,隨著探測車的攀升,逐漸發生了變化:鐵等更容易被水沖走的元素在高海拔地區變得稀少;鋁等溶解度較低的元素變得更加普遍。這種模式與地球上許多岩層中看到的降雨驅動的“自上而下”的風化作用大致一致。

芝加哥大學的行星科學家埃德溫·凱特說:“如果這是真的,這個結果將使我們對火星上沉積岩山的起源產生疑問。” 他補充說,但要確認蓋爾隕石坑的“地面實況”,需要“好奇號”缺乏的工具,例如高解析度X射線光譜儀,以更好地評估元素丰度的變化。“好奇號”的姊妹探測車“毅力號”就攜帶了這樣的儀器——但它位於數千公里之外的耶澤洛隕石坑。

萊斯大學行星科學家、好奇號和毅力號科學團隊成員克斯汀·西巴赫說,目前,在缺乏更多確鑿資料的情況下,“好奇號”團隊堅持其最初的解釋。“我不認為現在是改變我們關於蓋爾隕石坑的故事的時候,”她說,“但隨著我們收集新的證據,我們始終必須對改進我們過去的結論持開放態度。”