這個場景聽起來可能像一個科學主題的喜劇開場白:一位分子生物學家和一位聖經學者在公共汽車上相遇。 在那次相遇八年後,兩人開發了一種使用 DNA 測序的新技術,他們說這項技術將使他們能夠匹配或分離 2000 年前死海古卷的微小碎片。他們的研究於週二發表在《細胞》雜誌上。

Oded Rechavi 研究線蟲秀麗隱杆線蟲的遺傳,Noam Mizrahi 研究古代希伯來文學。兩位研究人員都在特拉維夫大學工作,2012 年,他們在一次新教員入職培訓專案的巴士上並排坐著。由於對蠕蟲的共同興趣(“Oded 研究微觀的秀麗隱杆線蟲,而我研究蠕蟲給我們留下了什麼,”Mizrahi 俏皮地說),兩人隨後決定合作。

現在,他們創新的 DNA 指紋識別方法(該方法使用了從死海古卷中動物皮製羊皮紙碎片背面刮取的經過仔細測序的古代牛和綿羊 DNA)正在為艾賽尼派(Essenes)的社會結構提供新的見解。艾賽尼派是一個禁慾的猶太教派,被廣泛認為是死海古卷的作者。 Rechavi 說,這種靈敏的“古基因組學”技術未來可以用於拼接其他零散的古代文字。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

“使用 DNA 指紋識別技術幫助我們將較長文字的小片段放置在正確的上下文中,這是非常令人興奮和重要的,”英格蘭伯明翰大學希伯來聖經和第二聖殿猶太教教授 Charlotte Hempel 說,她沒有參與這項新研究。以色列巴伊蘭大學的科學史學家 Oren Harman 也認同這一觀點,他也沒有參與這項研究。“我們可以突然看到使用更傳統的歷史、考古或文學來源無法看到的東西,”他說。

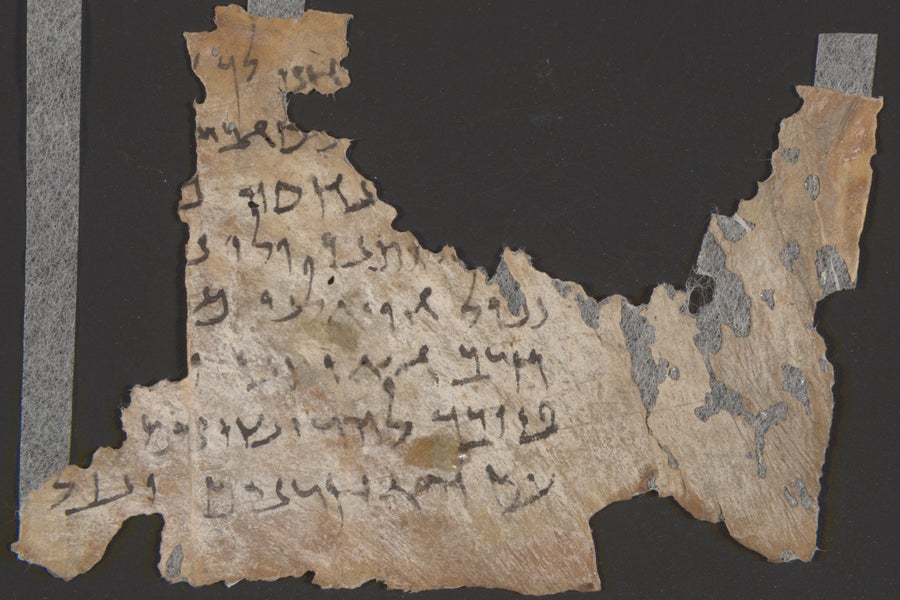

Hev/Se6 古卷殘片:一份祈禱文,最初被認為來自 Wadi Seiyal 遺址,但可能發現於 Nahal Hever 遺址。 鳴謝:Shai Halevi 和 Leon Levy,《死海古卷數字圖書館》,以色列文物管理局

死海古卷寫於公元前三世紀至公元一世紀之間,於 1947 年至 1956 年間在西岸希爾伯特昆蘭附近的死海西北岸的 11 個洞穴中被發現。 大部分古卷(包括希伯來聖經正典書籍的最古老版本,以及偽經和神秘禮儀文字)都是用希伯來語寫成的。 少數是用阿拉姆語或希臘語寫成的。 只有少數是完整發現的。 根據該論文,其餘部分已分解成脆弱的碎片,總共約 25,000 片。

幾十年來,研究人員一直試圖將不斷增加的碎片堆拼接在一起,這些碎片最初存放在耶路撒冷東部的洛克菲勒考古博物館。 Mizrahi 說,有時科學家甚至用膠帶將它們粘在一起。 他補充說,匹配碎片“是我們仍在努力應對的重大挑戰”。

在這項新研究中,Mizrahi 和 Rechavi 專注於 40 到 50 件文物,包括來源不明的古卷碎片。 分子生物學家 Sarit Anava 是 Rechavi 團隊的實驗室主管,她多次前往瑞典烏普薩拉大學,攜帶由古卷保管人以色列文物管理局授權的樣本。 在那裡,在 Mattias Jakobsson 實驗室的潔淨室裡,她從 26 個不同的碎片以及皮革物品(包括涼鞋、一件衣服和來自昆蘭地區的水袋)中提取了古代 DNA。 “然後我們進行了漫長的任務,試圖理解她測序的內容,”Rechavi 說。

研究人員的第一步是使用 DNA 序列來識別用於製作羊皮紙的動物種類——山羊、綿羊、北山羊或牛。 他們發現,該研究中幾乎所有的古卷樣本都是用羊皮製成的。 然而,少數是用牛皮製成的。 該團隊表示,這一發現為了解古卷的歷史提供了重要的見解。 例如,學者們曾爭論耶利米書的三片殘片是否屬於同一卷古卷。 基因分析表明,一片殘片是用牛皮製成的,另外兩片是用羊皮製成的。 由於人們普遍認為在昆蘭周圍乾燥的猶地亞沙漠中不可能進行牛的畜牧業(牛需要大量的草和水),因此 Mizrahi 說,前一片殘片(以及同一本書的另一片牛皮殘片)可能起源於該地區之外。

“更重要的是,”他說,“這兩片用牛皮書寫的殘片代表了耶利米書的兩個不同版本。” Mizrahi 和 Rechavi 聲稱,他們的 DNA 分析首次提供了“確鑿的證據”,證明艾賽尼派和當時的猶太社會普遍比今天的許多人更接受不同的文字——如今,世界各地的大多數猶太社群只閱讀一個幾乎相同的希伯來聖經文字。Mizrahi 說:“如果這些古卷是從外面帶進來的,那就表明第二聖殿時期的猶太社會不是‘正統的’。他們對同一神聖啟示的先知書文字的多個版本的並行存在持開放態度。”

比利時魯汶大學死海古卷和古代猶太教專家 Eibert Tigchelaar 解釋說,新的 DNA 技術具有超越文化影響的潛力,他沒有參與這項研究。 “我們有大約 20 到 30 部文學作品,我們有很多碎片,但不知道如何按其原始順序排列它們,”他說。 “這項新技術提供了重要的證據,這將成為重建這些手稿的重要一步。 從技術上講,可以對大量碎片的 DNA 指紋進行取樣,從而建立一個數據庫,這可以幫助識別至少一部分迄今為止身份不明的數千個碎片。”

Rechavi 和 Mizrahi 的發現也代表了他們不同尋常的跨學科方法的勝利。 Mizrahi 說,他們共同“為古代文物的研究建立了一套全新的極其靈敏的科學工具。” Rechavi 補充說,更重要的是,“到目前為止,這是我經歷過的最有趣的合作。”