1900年,潛水員埃利亞斯·斯塔迪亞蒂斯身穿銅黃銅頭盔和厚重的帆布潛水服,從海中出來時,渾身發抖,喃喃自語著“一堆赤身裸體的人”。 他是來自東地中海希臘錫米島的一群潛水員之一,他們正在尋找天然海綿。 他們在克里特島和希臘大陸之間的小島安提凱瑟拉島附近躲避了一場 violent storm。 當暴風雨過後,他們潛入海中尋找海綿,偶然發現了一艘滿載希臘珍寶的沉船——這是迄今為止發現的最重要的古代世界沉船。“赤身裸體的人”是散落在海底的大理石雕塑,以及許多其他文物。 不久之後,他們的發現促成了歷史上第一次大型水下考古挖掘。

從遺址中回收的一件物體,一個大如大字典的腫塊,最初在更令人興奮的發現中被忽視了。 然而,幾個月後,在雅典國家考古博物館,這個腫塊破裂了,露出了硬幣大小的青銅精密齒輪。 根據當時的史學知識,像這樣的齒輪不應該出現在古希臘,或者世界上的任何其他地方,直到沉船發生後的許多世紀。 這一發現引起了巨大的爭議。

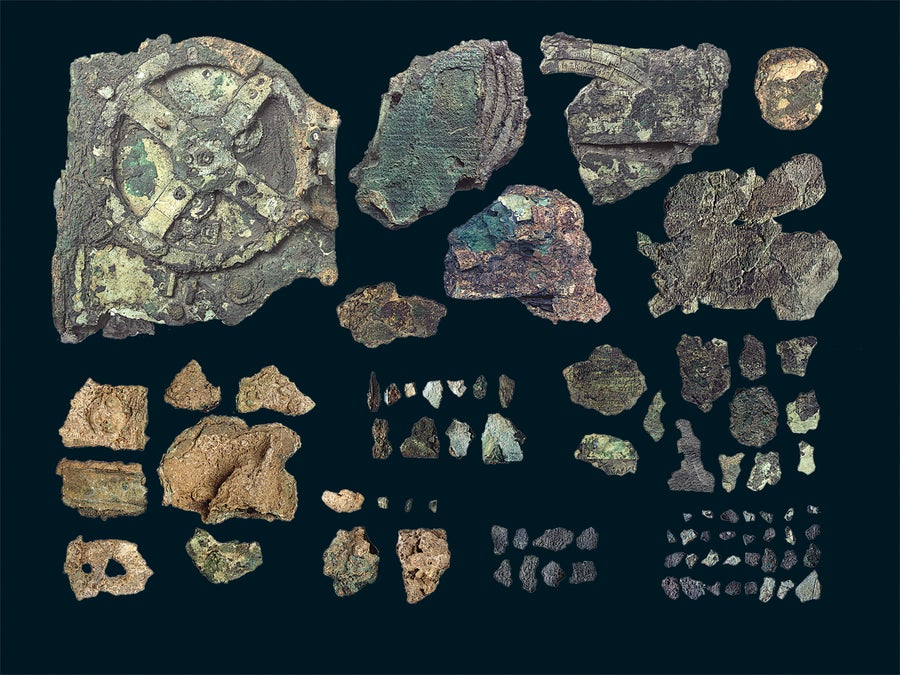

這個腫塊被稱為安提凱瑟拉機械,這是一個非凡的物體,已經困擾了歷史學家和科學家 120 多年。 幾十年來,原始的整體分裂成 82 個碎片,給研究人員留下了一個極其困難的拼圖遊戲。 該裝置似乎是一臺極其複雜的齒輪天文計算機器。 今天,我們對它的一些工作原理有了一定的瞭解,但仍有一些未解之謎。 我們知道它的歷史至少與發現它的沉船一樣古老,沉船的年代可以追溯到公元前 60 年至 70 年之間,但其他證據表明它可能是在公元前 200 年左右製造的。

2021 年 3 月,我在倫敦大學學院 (University College London) 的團隊,即 UCL 安提凱瑟拉研究團隊,發表了對該機器的新分析。 該研究團隊包括我(數學家和電影製作人); Adam Wojcik(材料科學家); Lindsay MacDonald(影像科學家); 已故的 Myrto Georgakopoulou(考古冶金學家); 以及兩位研究生,David Higgon(鐘錶學家)和 Aris Dacanalis(物理學家)。 我們的論文對機械正面齒輪裝置提出了新的解釋,之前的證據一直未能解決這個問題。 我們的發現讓我們更加讚賞該裝置的精密程度——這種理解挑戰了我們許多關於古希臘人技術能力的先入之見。

古代天文學

我們知道那個時代的希臘人是造詣很深的肉眼天文學家。 他們從地心視角觀察夜空——每天晚上,隨著地球繞軸自轉,他們看到星穹在旋轉。 星星的相對位置保持不變,因此希臘人稱它們為“恆星”。 這些早期的天文學家還看到了在恆星背景下移動的天體:月球每 27.3 天繞恆星旋轉一週; 太陽需要一年。

其他移動的天體是行星,希臘人因其不規則的運動而稱之為“漫遊者”。 它們是當時天文學中最深刻的問題。 科學家們想知道它們是什麼,並注意到漫遊者有時與太陽朝同一方向運動——“順行”運動,然後停下來並反轉方向以“逆行”運動。 過一段時間後,它們到達另一個靜止點並再次恢復順行運動。 這些旋轉被稱為行星的會合週期——它們相對於太陽的週期。 表面上奇怪的反轉發生是因為,正如我們現在所知,行星圍繞太陽執行——而不是像古希臘人認為的那樣,圍繞地球執行。

用現代術語來說,所有移動的天體都具有靠近地球繞太陽運動平面的軌道——所謂的黃道面——這意味著它們都沿著與恆星大致相同的路徑運動。 預測行星沿黃道面的位置對早期天文學家來說非常困難。 事實證明,這項任務是安提凱瑟拉機械的主要功能之一。 另一個功能是跟蹤太陽和月球的位置,它們也具有相對於恆星的可變運動。

圖片來源:Tony Freeth

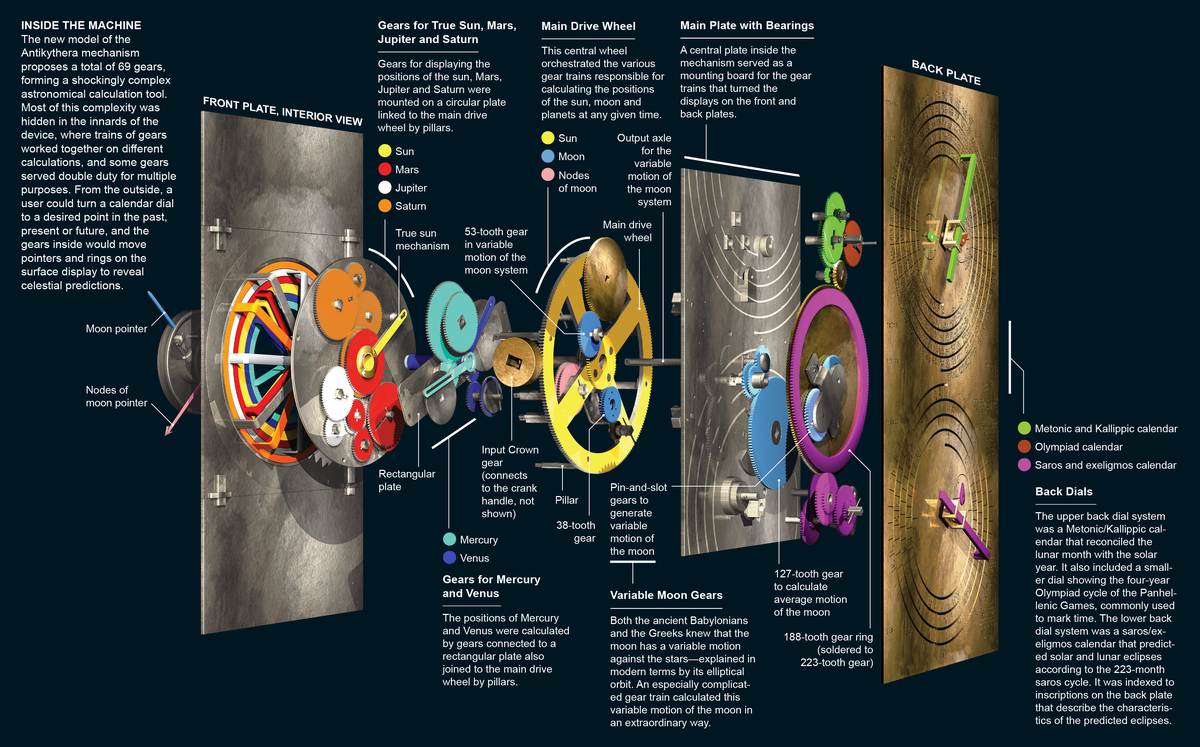

圖片來源:Tony Freeth 和 Jen Christiansen(圖形),UCL 安提凱瑟拉研究團隊(模型)

該機械的大部分設計都依賴於早期中東科學家的智慧。 特別是天文學在公元前第一個千年期間經歷了巴比倫和烏魯克(均位於今天的伊拉克)的變革。 巴比倫人將天體的每日位置記錄在泥板上,這表明太陽、月亮和行星以重複的週期運動——這一事實對於做出預測至關重要。 例如,月球每 19 年在星空背景下完成 254 個週期——這是一個所謂的週期關係的例子。 安提凱瑟拉機械的設計使用了幾個巴比倫週期關係。

安提凱瑟拉研究早期階段的核心研究人員之一是德國語言學家阿爾伯特·雷姆,他是第一個將該機械理解為計算機器的人。 在 1905 年至 1906 年間,他做出了重要的發現,並將這些發現記錄在他未發表的研究筆記中。 例如,他發現數字 19 刻在倖存的安提凱瑟拉碎片之一上。 這個數字是指月球 19 年的週期關係,稱為默冬週期,以希臘天文學家默冬的名字命名,但更早由巴比倫人發現。 在同一碎片上,雷姆發現了數字 76,這是希臘人對 19 年週期的改進,以及 223,用於巴比倫人稱為沙羅週期的日食預測週期中的月球月數。 這些重複的天文週期是巴比倫預測天文學背後的驅動力。

安提凱瑟拉研究史上的第二個關鍵人物是英國物理學家,後來轉行為科學史學家的德里克·J·德索拉·普賴斯。 1974 年,經過 20 年的研究,他發表了一篇重要的論文《來自希臘的齒輪》。 它提到了羅馬律師、演說家和政治家西塞羅(公元前 106-43 年)的非凡引文。 其中之一描述了數學家和發明家阿基米德(約公元前 287-212 年)製造的一臺機器,“該機器描繪了太陽、月亮和被稱為漫遊者的五顆星星的運動……(五顆行星)……阿基米德……想出了一種方法,用一個簡單的裝置來準確地表示地球儀轉動時那些各種各樣、各不相同的運動,以及它們不同的速度。” 這臺機器聽起來就像安提凱瑟拉機械。 這段話表明,儘管阿基米德生活在我們認為該裝置建造之前,但他可能創立了導致安提凱瑟拉機械的傳統。 安提凱瑟拉機械很可能基於阿基米德的設計。

極其複雜

幾十年來,研究人員一直試圖透過觀察其正在解體的碎片的表面來破譯該裝置的工作原理。 20 世紀 70 年代初,他們終於得以窺視內部。 普賴斯與希臘放射科醫生查拉蘭博斯·卡拉卡洛斯合作,獲得了碎片的光片掃描圖。 令他們震驚的是,研究人員發現了 30 個不同的齒輪:最大的碎片中有 27 個,其他三個碎片中各有一個。 卡拉卡洛斯和他的妻子艾米麗首次估計了齒輪的齒數,這是理解該機械計算內容的關鍵一步。 這臺機器看起來比任何人想象的都複雜。

光片掃描圖是二維的,這意味著齒輪裝置的結構顯得扁平,並且它們僅顯示了大多數齒輪的部分影像。 科學家們只能推斷出許多齒輪上的齒數。 儘管存在這些缺點,普賴斯還是識別出一個齒輪系——一組連線的齒輪——它透過使用月球在 19 年內 254 次恆星旋轉的週期關係來計算月球在任何特定日期的平均位置。 該齒輪系由機械正面一個稱為主驅動輪的突出特徵驅動,從一個 38 齒齒輪開始(19 的兩倍,因為只有 19 個齒的齒輪會有點太小)。 這個 38 齒齒輪(透過其他一些齒輪)驅動一個 127 齒齒輪(254 的一半;完整的數字需要太大的齒輪)。

該裝置似乎可以用來預測過去或未來任何特定日期的太陽、月亮和行星的位置。 該機器的製造者必須使用這些天體的已知位置對其進行校準。 然後,使用者只需轉動曲柄到所需的時間範圍即可檢視天文預測。 例如,該機械在機械正面的“黃道刻度盤”上顯示位置,黃道刻度盤將黃道分為十二個 30 度部分,代表黃道星座。 基於光片資料,普賴斯開發了該裝置上所有齒輪裝置的完整模型。

普賴斯的模型是我對安提凱瑟拉機械的入門。 事實上,我的第一篇論文《挑戰經典研究》是對普賴斯提出的機器大部分齒輪裝置結構的全面駁斥。 儘管如此,普賴斯還是正確地確定了主要碎片的相關位置,並定義了機器的整體結構,正面有日期和黃道刻度盤,背面有兩個大型刻度盤系統。 普賴斯的成就對於解碼安提凱瑟拉之謎來說是重要的一步。

安提凱瑟拉研究史上的第三個關鍵人物是邁克爾·賴特,倫敦科學博物館的前機械工程館長。 1990 年,賴特與澳大利亞計算機科學教授艾倫·G·布羅姆利合作,使用一種稱為線性斷層掃描的早期 3D 光片技術對該機械進行了第二次光片研究。 布羅姆利在這項工作取得成果之前去世了,但賴特堅持不懈,取得了重要進展,例如,在識別齒輪的關鍵齒數以及理解裝置背面的上部刻度盤方面。

2000 年,我提出了第三次光片研究,該研究於 2005 年由來自英格蘭和希臘的學者團隊與雅典國家考古博物館合作進行。 X-Tek Systems(現為尼康所有)開發了一種原型光片機器,使用微焦點 X 射線計算機斷層掃描 (X 射線 CT) 拍攝高解析度 3D 光片影像。 惠普公司使用了一種出色的數字成像技術,稱為多項式紋理貼圖,用於增強表面細節。

新資料讓我們感到驚訝。 第一個重大突破是我發現該機械除了預測天體運動外,還可以預測日食。 這一發現與雷姆發現的銘文有關,該銘文提到了 223 個月的沙羅日食週期。 新的光片顯示,在機械的後部有一個大型的 223 齒齒輪,它轉動一個指標繞著一個螺旋形向外的刻度盤旋轉,總共旋轉四圈,分為 223 部分,對應 223 個月。 沙羅刻度盤以巴比倫日食週期的常用名稱命名,預測哪些月份將出現日食,以及機械銘文中描述的每次日食的特徵。 這一發現揭示了該裝置令人印象深刻的新功能,但也留下了一個巨大的問題:一組四個齒輪位於大型齒輪的圓周內,似乎沒有任何功能。

花了幾個月的時間才理解這些齒輪。 當我理解時,結果令人震驚。 這些齒輪以一種非常美妙的方式計算出月球的可變運動。 用現代術語來說,月球具有可變運動,因為它具有橢圓軌道:當它離地球較遠時,它相對於恆星移動得更慢; 當它更近時,它移動得更快。 然而,月球的軌道在太空中不是固定的:整個軌道在大約九年的週期內旋轉。 古希臘人不知道橢圓軌道,但他們透過將兩個圓形運動組合成所謂的本輪理論來解釋月球的微妙運動。

我透過賴特的一個非凡觀察結果,弄清楚了該機械如何計算本輪理論。 他研究了機械背面的四個神秘齒輪中的兩個。 他看到其中一個齒輪的表面有一個銷釘,該銷釘與另一個齒輪上的槽齧合。 這似乎是一個無用的安排,因為齒輪肯定會以相同的速度一起轉動。 但是賴特注意到,齒輪在相隔僅一毫米多的不同軸上轉動,這意味著該系統產生可變運動。 所有這些細節都出現在 X 射線 CT 掃描圖中。 齒輪的軸不是固定的——它們以本輪方式安裝在大型 223 齒齒輪上。

賴特放棄了這些齒輪計算月球可變運動的想法,因為在他的模型中,223 齒齒輪轉動得太快,以至於沒有意義。 但在我的模型中,223 齒齒輪旋轉得非常慢,以轉動沙羅刻度盤的指標。 以這種微妙和間接的方式使用本輪銷釘和槽齒輪計算月球的本輪理論是古希臘人的非凡構想。 這種獨創性加強了該機器是由阿基米德設計的想法。 對背面刻度盤和齒輪裝置的研究完成了我們對機械背面的理解,協調了迄今為止的所有證據。 我和我的同事於 2006 年在《自然》雜誌上發表了我們的發現。 然而,該裝置的另一面仍然非常神秘。

隱藏的資訊:2005 年製作的 X 射線 CT 掃描圖揭示了安提凱瑟拉機械上以前未見過的銘文,包括正面封面上行星週期的列表(此處顯示)和背面封面上的“使用者手冊”。 圖片來源:© 2005 Nikon X-Tek Systems

機械正面

最大碎片正面最突出的特徵是主驅動輪,它被設計為每年旋轉一次。 它不像大多數其他齒輪那樣是扁平圓盤; 這個齒輪有四個輻條,上面覆蓋著令人費解的特徵。 輻條顯示它們裝有軸承的證據:輻條上有圓形孔,用於轉動軸。 齒輪的外邊緣包含一圈柱子——向上伸出的小指狀物,帶有肩部和穿孔末端,顯然旨在承載板。 四根短柱子固定一塊矩形板,四根長柱子固定一塊圓形板。

繼普賴斯之後,賴特提出,一個廣泛的本輪系統——希臘人用來解釋行星奇怪反向運動的兩個圓圈的想法——已經安裝在主驅動輪上。 賴特甚至用黃銅製造了一個實際的模型齒輪系統,以展示它的工作原理。 2002 年,他為安提凱瑟拉機械發表了一個開創性的天文館模型,該模型展示了古代世界已知的全部五顆行星。 (18 世紀和 19 世紀分別發現天王星和海王星,需要望遠鏡的出現。)賴特表明,本輪理論可以轉化為帶有銷釘和槽機構的本輪齒輪系,以顯示行星的可變運動。

當我第一次看到賴特的模型時,我對它的機械複雜性感到震驚。 它甚至具有八個同軸輸出——全部以單個軸為中心的管子——將資訊帶到裝置的正面顯示屏。 古希臘人真的有可能建造如此先進的系統嗎? 我現在相信賴特的同軸輸出概念一定是正確的,但他的齒輪系統與已知的齒輪系的經濟性和獨創性不符。 我們的 UCL 團隊面臨的挑戰是將賴特的同軸輸出與我們對裝置其餘部分的瞭解協調起來。

一個關鍵線索來自 2005 年的 X 射線 CT 研究。 除了以三維方式顯示齒輪外,這些掃描還揭示了一個意想不到的發現——隱藏在碎片內部數千個新的文字字元,並且 2000 多年來無人閱讀。 在他 1905 年至 1906 年的研究筆記中,雷姆提出太陽和行星的位置顯示在一個同心環系統中。 該機械最初有兩個蓋子——正面和背面——保護顯示屏幷包含大量銘文。 2005 年的掃描揭示了背面封面的銘文,這是一份裝置的使用者手冊。 2016 年,紐約大學天文學史教授亞歷山大·瓊斯在該銘文中發現了雷姆想法的確鑿證據:詳細描述了太陽和行星如何在環中顯示,並帶有標記珠以顯示其位置。

任何關於機械工作原理的模型都應與此描述相符——對裝置背面封面上的文字描述進行字面解釋,描述太陽和行星是如何顯示的。 然而,由於我們無法解決的技術問題,之前的模型未能納入這個環系統。 賴特發現該裝置使用半鍍銀球來顯示月相,它是透過從月球的輸入中減去太陽的輸入來機械計算的。 但是,這種過程似乎與顯示行星的環系統不相容,因為水星和金星的輸出阻止了月相裝置訪問來自太陽齒輪系統的輸入。 2018 年,我們 UCL 團隊的研究生之一 Higgon 提出了一個令人驚訝的簡單想法,它巧妙地解決了這個技術問題,並解釋了主驅動輪的一個輻條上的一個神秘的穿孔塊。 這個塊可以將“平均太陽”旋轉(與可變的“真太陽”旋轉相反)直接傳輸到月相裝置。 這種設定為安提凱瑟拉機械的正面啟用了一個環系統,該系統完全反映了背面封面銘文中的描述。

在試圖破譯裝置正面時,必須確定內置於機械中的行星週期,因為它們定義了齒輪系如何計算行星位置。 早期的研究假設它們將基於巴比倫人得出的行星週期關係。 但在 2016 年,瓊斯的一項發現迫使我們放棄了這一假設。

正面封面銘文的 X 射線 CT 顯示,它分為五個行星的部分。 在金星部分,瓊斯發現了數字 462; 在土星部分,他發現了數字 442。 這些數字令人震驚。 之前的研究都沒有表明古代天文學家知道這些數字。 事實上,它們代表了比巴比倫人發現的週期關係更準確的週期關係。 安提凱瑟拉裝置的製造者似乎發現了他們自己改進的兩個行星的週期關係:金星為 462 年 289 個會合週期,土星為 442 年 427 個會合週期。

瓊斯從未弄清楚古代希臘人是如何得出這兩個週期的。 我們開始嘗試自己做。 我們的另一位 UCL 研究生 Dacanalis 彙編了一份行星週期關係及其來自巴比倫天文學的估計誤差的綜合列表。 這些早期關係的組合能否成為更準確的安提凱瑟拉週期關係的關鍵? 最終,我們發現了一種由埃利亞的巴門尼德(公元前六至五世紀)提出的方法,並由柏拉圖(公元前五至四世紀)報道,用於組合已知的週期關係以獲得更好的關係。

碎片:多年來,安提凱瑟拉機械的原始整體已分裂成 82 塊。 弄清楚它們如何組合在一起一直是研究人員面臨的挑戰性難題。 最大的碎片(左上)包含主驅動輪。 圖片來源:© 2005 年雅典國家考古博物館

我們提出,安提凱瑟拉創造者使用的任何方法都需要三個標準:準確性、可分解性和經濟性。 該方法必須準確以匹配金星和土星的已知週期關係,並且必須是可分解的,以便可以使用足夠小的齒輪來計算行星,以適應機械。 為了使系統經濟,如果不同行星的週期關係共享素因子,則不同行星可以共享齒輪,從而減少所需的齒輪數量。 這種經濟性是倖存的齒輪系的關鍵特徵。 基於這些標準,我們的團隊使用巴門尼德的想法推匯出了週期 462 和 442,並採用相同的方法來發現銘文丟失或損壞的其他行星的缺失週期。

有了行星的週期關係,我們現在可以理解如何將行星的齒輪系安裝到可用的狹小空間中。 對於水星和金星,我們推測了經濟的五齒輪機構,帶有銷釘和槽裝置,類似於賴特為這些行星設計的機構。 我們在一個直徑四釐米的碎片中找到了支援我們重建的有力證據。 在這塊碎片內部,X 射線 CT 顯示一個連線到 63 齒齒輪的圓盤,該齒輪在一個 D 形板中轉動。 數字 63 與 462(金星週期)共享素因子 3 和 7。 可以設計使用 63 齒齒輪的齒輪系來匹配主驅動輪的一個輻條上的軸承。 水星的類似設計與相對輻條上的特徵相匹配。 這些觀察結果使我們非常有信心,我們在水星和金星方面走在了正確的軌道上。

對於其他已知的行星——火星、木星和土星——我們的團隊構思了非常緊湊的系統以適應可用空間。 這些設計與賴特為這些行星設計的系統截然不同。 阿根廷基爾梅斯國立大學的 Christián C. Carman 和我獨立工作,表明月球可變運動的微妙間接齒輪系統可以適用於這些行星。 我們的 UCL 團隊證明,這些齒輪系統可以擴充套件以納入行星的新週期關係。 該系統允許安提凱瑟拉制造者將多個齒輪安裝在同一塊板上,並設計它們以精確匹配週期關係。

這些經濟的七齒輪系可以錯綜複雜地交錯在主驅動輪柱子上的板之間,從而使其輸出符合天體的常用宇宙學順序——月球、水星、金星、太陽、火星、木星和土星——這決定了環系統的佈局。 板之間可用空間的尺寸恰好適合這些系統,並留有一些備用容量和一些仍未解釋的證據。

我們添加了一個用於太陽可變運動的機構和一個用於計算月球“交點”的本輪機構——月球軌道穿過黃道面的點,從而使日食成為可能。 只有當太陽在新月或滿月期間靠近其中一個交點時,才會發生日食。 中世紀和文藝復興時期的天文學家稱月球交點的雙頭指標為“龍手”。 用於此龍手的本輪齒輪裝置也精確地解釋了一個輻條上的一個突出軸承,該軸承以前似乎沒有任何功能。 我們終於解釋了主驅動輪上的所有特徵; 我們於 2021 年 3 月在《科學報告》上發表了我們的發現。

一個美麗的構想

我們現在理解了正面顯示屏如何與背面封面使用者手冊中的描述相符,太陽和行星由同心環上的標記珠顯示。 正面封面還顯示了月相、位置和月齡(從新月開始的天數),以及顯示日食年份和季節的龍手。

有了行星的同心環,我們意識到我們現在也可以理解正面封面銘文。 這段文字是每顆行星的會合事件(例如它與太陽的合相和它的靜止點)以及它們之間間隔的天數的公式化列表。 在背板上,日食銘文已編入沙羅刻度盤上的標記索引。 在前板上,關於恆星升起和落下的銘文已編入黃道刻度盤的索引。 我們的見解是,正面上的銘文可能指的是行星環上的索引字母:如果太陽指標位於其中一個字母處,則相應的銘文條目描述了到下一個會合事件的天數。 由於我們期望這些索引字母所在的銘文左側部分缺失,我們無法證明該假設——但這是一個令人信服的解釋。

該裝置在其時代的發現中是獨一無二的。 它獨自改寫了我們對古希臘技術的認識。 我們知道他們非常有能力——他們甚至在安提凱瑟拉機械之前就建造了帕特農神廟和亞歷山大燈塔。 他們有管道系統,並使用蒸汽來操作裝置。 但在安提凱瑟拉機械被發現之前,古希臘齒輪被認為僅限於風車和水磨中的簡陋輪子。 除了這一發現之外,已知的第一個精密齒輪機械是一個相對簡單的——但對於當時來說令人印象深刻的——拜占庭起源的齒輪式日晷和日曆,其歷史可以追溯到公元 600 年左右。 直到 14 世紀,科學家們才創造出第一批覆雜的天文鐘。 安提凱瑟拉機械及其齒長約一毫米的精密齒輪,與古代世界的任何其他東西完全不同。

為什麼科學家們花了幾個世紀才重新發明出像安提凱瑟拉裝置一樣複雜的東西,為什麼考古學家沒有發現更多這樣的機械裝置? 我們有充分的理由相信這個物體不可能是同類中的唯一模型——它的發展肯定有先驅。 但青銅是一種非常珍貴的金屬,當像這樣的物體停止工作時,它可能會被熔化以獲取其材料。 沉船可能是尋找更多此類物品的最佳前景。 至於為什麼這項技術似乎失傳了這麼久才被重新發展起來,誰知道呢? 歷史記錄中有很多空白,未來的發現很可能會讓我們感到驚訝。

有了安提凱瑟拉機械,我們顯然還沒有走到故事的結尾。 我們相信我們的工作是一個重大進步,但仍有一些謎團需要解決。 UCL 安提凱瑟拉研究團隊不確定我們的重建是否完全正確,因為大量證據丟失。 很難匹配所有幸存的資訊。 無論如何,我們現在比以往任何時候都更清楚地看到,這個物體代表著多麼偉大的成就。