如果你花很多時間與孩子們相處,你一定會想知道,年幼的人類是如何在如此短的時間內學到如此多東西的。哲學家們,可以追溯到柏拉圖,也曾對此感到困惑,但他們從未找到令人滿意的答案。我的五歲孫子奧吉已經瞭解了植物、動物和時鐘,更不用說恐龍和宇宙飛船了。他還能夠理解別人的願望,以及他們的想法和感受。他可以運用這些知識來分類他所看到和聽到的事物,並做出新的預測。例如,他宣稱最近在紐約市美國自然歷史博物館展出的一種新發現的泰坦巨龍是食草動物,所以這意味著它其實並不可怕。

然而,奧吉從他所處的環境中獲得的一切,只是一連串的光子撞擊他的視網膜,以及空氣的擾動接觸他的耳膜。他藍色眼睛後面的神經計算機不知何故設法從他感官的有限資訊開始,最終對食草泰坦巨龍做出預測。一個揮之不去的問題是,電子計算機是否也能做到同樣的事情。

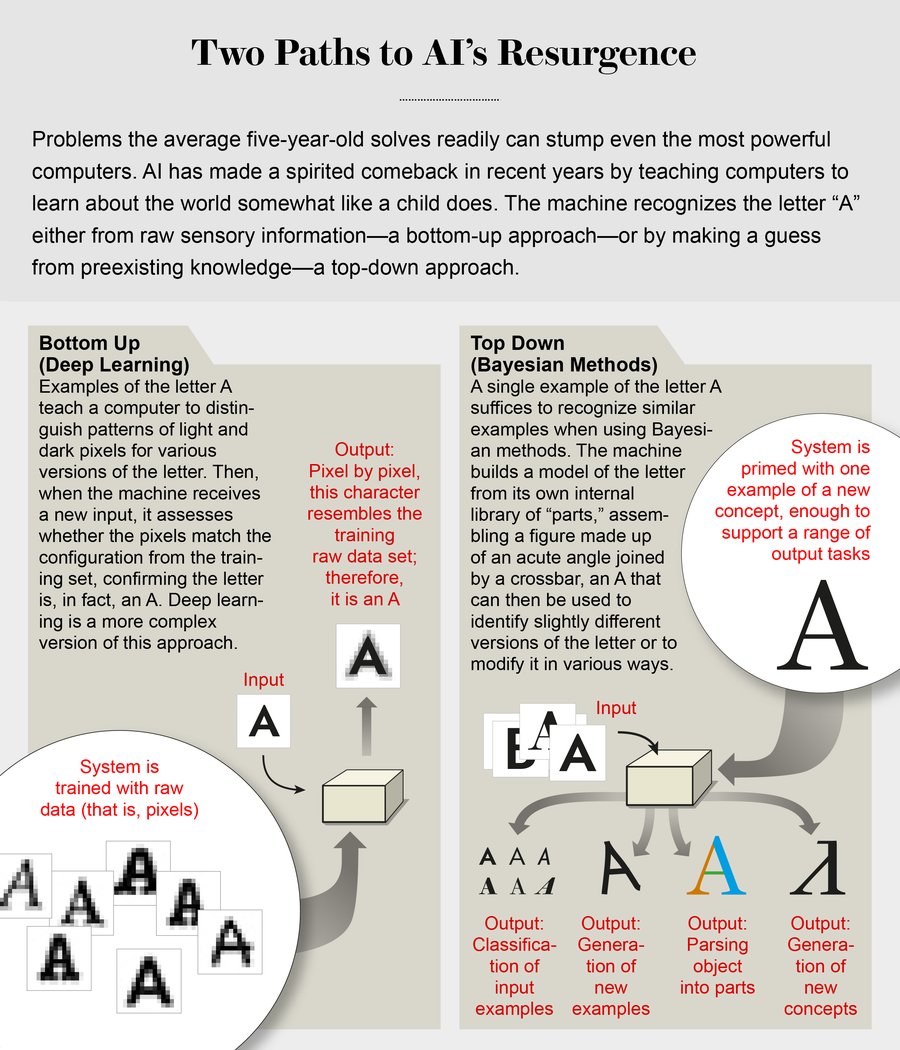

在過去的15年左右,計算機科學家和心理學家一直在試圖找到答案。兒童在幾乎沒有老師或父母的指導下,就能獲得大量的知識。儘管機器智慧取得了巨大的進步,但即使是最強大的計算機仍然無法像五歲兒童那樣學得好。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

弄清楚兒童大腦的實際運作方式——然後建立一個同樣有效的數字版本——將在未來幾十年內挑戰計算機科學家。但與此同時,他們開始開發結合了我們對人類學習方式的一些認知的AI。

向上

在20世紀50年代和60年代最初的熱情爆發之後,對AI的探索沉寂了幾十年。但在過去的幾年裡,特別是在機器學習領域,已經取得了顯著的進步,AI已成為技術領域最熱門的發展之一。關於這些進步意味著什麼,出現了許多烏托邦式或世界末日的預測。從字面上看,人們認為它們預示著永生或世界末日,並且已經有很多關於這兩種可能性的文章。

我懷疑AI的發展之所以會引起如此強烈的感受,是因為我們對類人生物根深蒂固的恐懼。從中古時代的泥人到弗蘭肯斯坦的怪物,再到電影《機械姬》中性感的蛇蠍美人機器人艾娃,介於人類和人造物之間的生物的想法一直令人深感不安。

但是,計算機真的像人類一樣學得好嗎?有多少誇張的言論指向革命性的變革,又有多少隻是炒作?計算機學習識別,例如,貓、口語單詞或日語字元的細節可能很難理解。但仔細觀察,機器學習背後的基本思想並不像最初看起來那麼令人費解。

一種方法試圖透過從奧吉和我們所有人接收到的光子和空氣振動流開始來解決問題——這些資訊以數字影像的畫素和音訊記錄的聲音樣本的形式到達計算機。然後,它嘗試從數字資料中提取一系列模式,這些模式可以檢測和識別周圍世界中的整個物體。這種所謂的自下而上的方法根植於大衛·休謨和約翰·斯圖爾特·密爾等哲學家以及伊萬·巴甫洛夫和B.F.斯金納等心理學家的思想。

在20世紀80年代,科學家們找到了一種引人注目且巧妙的方法,將自下而上的方法應用於讓計算機在資料中尋找有意義的模式。“連線主義”或“神經網路”系統從神經元將視網膜上的光模式轉換為周圍世界表徵的方式中獲得靈感。神經網路的作用類似。它使用相互連線的處理元件,類似於生物細胞,將網路一層中的畫素轉換為越來越抽象的表示——鼻子或整個面部——隨著資料在逐漸更高的層中被處理。

由於被稱為深度學習的新技術——現在正由谷歌、Facebook和其他科技巨頭商業化的技術,神經網路的思想最近得以復興。計算機日益增強的算力——以摩爾定律聞名的計算能力呈指數級增長——也對這些系統的新成功起到了作用。大量資料集的開發也是如此。憑藉更好的處理能力和更多的資料需要處理,連線主義系統可以比我們曾經認為的更有效地學習。

多年來,AI社群一直在偏愛這些自下而上的機器學習解決方案和替代的自上而下的方法之間搖擺不定。自上而下的方法利用系統已經知道的東西來幫助它學習新的東西。柏拉圖以及勒內·笛卡爾等所謂的理性主義哲學家,都信奉自上而下的學習方法——它在早期的AI中發揮了重要作用。在21世紀初,這些方法也以機率或貝葉斯建模的形式經歷了自身的復興。

像科學家一樣,自上而下的系統首先提出關於世界的抽象和廣泛的假設。然後,系統根據這些假設是正確的情況下,預測資料應該是什麼樣子。同樣像科學家一樣,系統然後根據這些預測的結果修改它們的假設。

奈及利亞,偉哥和垃圾郵件

自下而上的方法也許是最容易理解的,所以讓我們先考慮它們。想象一下,您正在嘗試讓您的計算機將重要訊息與收件箱中收到的垃圾郵件分開。您可能會注意到垃圾郵件往往具有某些明顯的特徵:收件人地址列表很長、發件人地址在奈及利亞或保加利亞、提到100萬美元的獎金,或者可能提到偉哥。但是,完全有用的訊息可能看起來也一樣。您不想錯過您獲得晉升或學術獎勵的通知。

如果您將足夠多的垃圾郵件示例與其他型別的電子郵件進行比較,您可能會注意到,只有垃圾郵件傾向於具有以某些明顯的組合方式結合在一起的特徵——例如,奈及利亞,再加上承諾100萬美元的獎金,共同預示著麻煩。事實上,可能存在一些非常微妙的更高級別的模式,可以區分垃圾郵件和有用的郵件——拼寫錯誤和完全不明顯的IP地址,例如。如果您可以檢測到它們,您就可以準確地過濾掉垃圾郵件——而不用擔心錯過您的偉哥已發貨的通知。

來源:Jen Christiansen;資料來源:“透過機率程式歸納進行人類水平概念學習”,作者:Brenden M. Lake、Ruslan Salakhutdinov 和 Joshua B. Tenenbaum,發表於《科學》,第 350 卷;2015 年 12 月 11 日(貝葉斯示例)

自下而上的機器學習可以找出解決此類任務的相關線索。為此,神經網路必須經歷自己的學習過程。它評估來自龐大資料庫的數百萬個示例,每個示例都標記為垃圾郵件或真實電子郵件。然後,計算機提取一組識別特徵,將垃圾郵件與所有其他內容分開。

以類似的方式,網路可能會檢查標記為“貓”、“房子”、“劍龍”等的網際網路影像。透過提取每組影像中的共同特徵——將所有貓與所有狗區分開來的模式——它可以識別新的貓影像,即使它以前從未見過這些特定的影像。

一種稱為無監督學習的自下而上的方法仍處於相對起步階段,但它可以檢測完全沒有標籤的資料中的模式。它只是尋找識別物件的特徵叢集——例如,鼻子和眼睛總是組合在一起形成面部,並且與背景中的樹木和山脈不同。在這些先進的深度學習網路中識別物件是透過勞動分工進行的,其中識別任務在網路的不同層之間分配。

2015 年《自然》雜誌上的一篇文章證明了自下而上的方法已經取得了多大的進展。谷歌旗下公司 DeepMind 的研究人員以一種使計算機能夠掌握 Atari 2600 影片遊戲的方式,結合了兩種不同的自下而上的技術——深度學習和強化學習。計算機最初對遊戲的工作原理一無所知。起初,它在接收關於其表現的持續反饋的同時,對最佳動作進行隨機猜測。深度學習幫助系統識別螢幕上的特徵,強化學習獎勵其獲得高分。計算機在幾款遊戲中達到了很高的熟練程度;在某些情況下,它的表現優於人類專家玩家。也就是說,它在其他對人類來說同樣容易掌握的遊戲中也徹底失敗了。更令人印象深刻的是,在 2017 年,DeepMind 使用類似的技術建立了一個掌握圍棋遊戲的計算機程式——並且可以擊敗世界上最優秀的棋手。更重要的是,該程式僅僅透過與自己對弈數百萬次來做到這一點,而沒有關於人類如何下棋的資訊。

將AI應用於從大型資料集(數百萬張Instagram影像、電子郵件訊息或語音錄音)中學習的能力,可以解決曾經看似令人生畏的問題,例如影像和語音識別。即便如此,值得記住的是,即使資料和訓練量有限得多,我的孫子也能毫不費力地識別動物或回應口頭詢問。對於五歲人類兒童來說很容易的問題,對於計算機來說仍然極其複雜,並且比學習下棋困難得多。

學習識別有鬍鬚的毛茸茸的面孔的計算機通常需要數百萬個示例來對我們可以用幾個示例分類的物件進行分類。經過廣泛的訓練,計算機可能能夠識別以前從未見過的貓的影像。但它的做法與人類的概括方式截然不同。由於計算機軟體的推理方式不同,因此會發生失誤。一些貓的影像將不會被標記為貓。並且計算機可能會錯誤地說影像是貓,但實際上它只是一團隨機的模糊,這永遠不會愚弄人類觀察者。

完全自下而上

近年來改變AI的另一種機器學習方法以相反的方向工作,從上到下。它假設我們可以從具體資料中獲得抽象知識,因為我們已經知道很多,尤其是因為大腦已經能夠理解基本的抽象概念。像科學家一樣,我們可以使用這些概念來制定關於世界的假設,並預測如果這些假設是正確的,資料(事件)應該是什麼樣子——這與試圖從原始資料本身中提取模式相反,就像在自下而上的AI中一樣。

這個想法可以透過回顧垃圾郵件災難來最好地說明,透過考慮我參與的一個真實案例。我收到了一封來自一家名稱奇怪的期刊編輯的電子郵件,專門提到了我的一篇論文,並建議我為該刊物撰寫一篇文章。沒有奈及利亞,沒有偉哥,沒有一百萬美元——這封電子郵件沒有任何垃圾郵件的常見跡象。但是,透過使用我已經知道的東西,並以抽象的方式思考產生垃圾郵件的過程,我可以判斷出這封電子郵件是可疑的。

首先,我知道垃圾郵件傳送者試圖透過迎合人類的貪婪來從人們那裡榨取金錢——而學者們像普通人渴望100萬美元的獎金或更好的性表現一樣,渴望發表文章。我還知道,合法的“開放獲取”期刊已經開始透過向作者而不是訂閱者收費來支付成本。此外,我的工作與期刊標題無關。將所有這些放在一起,我提出了一個合理的假設,即這封電子郵件試圖誘騙學者付費在一家假冒期刊上“發表”文章。我可以僅從一個例子中得出這個結論,並且我可以繼續透過搜尋引擎查詢編輯的資質來進一步驗證我的假設。

計算機科學家會將我的推理過程稱為“生成模型”,它可以表示抽象概念,例如貪婪和欺騙。這個相同的模型也可以描述用於提出假設的過程——導致郵件可能是電子郵件詐騙的結論的推理。該模型讓我解釋了這種形式的垃圾郵件是如何運作的,但它也讓我可以想象其他型別的垃圾郵件,甚至是一種與我以前見過或聽說過的任何垃圾郵件不同的型別。當我收到來自期刊的電子郵件時,該模型讓我可以反向工作——逐步追蹤為什麼它一定是垃圾郵件。

生成模型在20世紀50年代和60年代的第一波AI和認知科學中至關重要。但它們也有侷限性。首先,原則上,大多數證據模式可能可以用許多不同的假設來解釋。在我的案例中,即使看起來不太可能,電子郵件也可能是合法的。因此,生成模型必須結合關於機率的思想,這是這些方法最近最重要的發展之一。其次,構成生成模型的基本概念通常不清楚來自哪裡。笛卡爾和諾姆·喬姆斯基等思想家認為,你生來就牢牢掌握了它們,但你真的生來就知道貪婪和欺騙如何導致欺詐嗎?

貝葉斯模型——最近自上而下方法的一個主要例子——試圖處理這兩個問題。以18世紀統計學家和哲學家托馬斯·貝葉斯的名字命名,它們使用一種稱為貝葉斯推斷的技術,將生成模型與機率論結合起來。機率生成模型可以告訴你,如果特定假設為真,你看到特定資料模式的可能性有多大。如果電子郵件是詐騙,它很可能會迎合讀者的貪婪。但當然,一條訊息可能會迎合貪婪,但卻不是垃圾郵件。貝葉斯模型將您已經掌握的關於潛在假設的知識與您看到的資料相結合,讓您可以非常精確地計算電子郵件是合法還是垃圾郵件的可能性。

這種自上而下的方法比其自下而上的對應方法更符合我們對兒童學習方式的認知。這就是為什麼在過去的15年中,我和我的同事一直在關於兒童發展的工作中使用貝葉斯模型。我們的實驗室和其他實驗室已經使用這些技術來理解兒童如何學習因果關係,預測年輕人何時以及如何發展關於世界的新信念,以及他們何時會改變他們已經擁有的信念。

貝葉斯方法也是教機器像人一樣學習的好方法。2015年,麻省理工學院的約書亞·B·特南鮑姆(我有時與他合作)、紐約大學的布倫丹·M·萊克及其同事在《科學》雜誌上發表了一項研究。他們設計了一個AI系統,該系統可以識別不熟悉的手寫字元,這對人類來說很簡單,但對計算機來說卻極其困難。

想想你自己的識別能力。即使你從未見過日語卷軸上的字元,你可能也能分辨出它與另一個卷軸上的字元是否相同或不同。你可能可以畫出它,甚至設計一個假的日語字元——並且也明白它看起來與韓語或俄語字元完全不同。這正是特南鮑姆團隊成員讓他們的軟體做的事情。

使用自下而上的方法,計算機將被呈現數千個示例,並將使用在這些示例中找到的模式來識別新字元。相反,貝葉斯程式為機器提供了一個繪製字元的通用模型:例如,筆畫可以向右或向左。並且在軟體完成一個字元後,它會繼續下一個字元。

當程式看到給定的字元時,它可以推斷出繪製它所需的筆畫序列,並且它繼續自己生成一組類似的筆畫。它的做法與我推斷出導致我收到來自期刊的可疑垃圾郵件的一系列步驟的方式相同。特南鮑姆的模型沒有權衡營銷詐騙是否可能導致該電子郵件,而是猜測特定的筆畫序列是否可能產生所需的字元。這個自上而下的程式比應用於完全相同資料的深度學習效果好得多,並且它與人類的表現非常相似。

完美結合

這兩種主要的機器學習方法——自下而上和自上而下——具有互補的優勢和劣勢。使用自下而上的方法,計算機一開始不需要了解任何關於貓的知識,但它確實需要大量資料。

貝葉斯系統可以從少量示例中學習,並且它可以更廣泛地推廣。然而,這種自上而下的方法需要預先做大量工作來闡明正確的假設集。並且兩種型別的系統設計者都可能遇到類似的障礙。這兩種方法僅適用於相對狹窄和定義明確的問題,例如識別書寫字元或貓或玩Atari遊戲。

兒童不受相同的限制。發展心理學家發現,幼兒以某種方式結合了每種方法的最佳品質——然後將它們進一步發展。奧吉可以像自上而下的系統一樣,僅從一兩個例子中學習。但他也以某種方式從資料本身中提取新概念,就像自下而上的系統一樣。這些概念一開始並不存在。

奧吉實際上可以做更多的事情。他立即識別貓並區分字母,但他也可以做出創造性和令人驚訝的新推論,這些推論遠遠超出了他的經驗或背景知識。他最近解釋說,如果成年人想再次變成孩子,他或她應該儘量不要吃任何健康的蔬菜,因為它們會讓孩子長成大人。我們幾乎不知道這種創造性推理是如何產生的。事實上,在2017年發表在《美國國家科學院院刊》上的一篇論文中,我們的實驗室發現兒童在這種創造性思維方面確實比成人更勝一籌。在2018年,國防部高階研究部門DARPA釋出了一項徵集專案,該專案可以模擬計算機中的兒童發育。

當我們聽到AI是生存威脅的說法時,我們應該回顧人類思維仍然神秘的力量。人工智慧和機器學習聽起來很可怕。在某些方面,它們確實如此。軍方正在研究使用這些系統來控制武器的方法。自然愚蠢可能比人工智慧造成更大的破壞,我們人類將需要比過去更聰明,才能適當地監管新技術。摩爾定律是一種有影響力的力量:即使計算的進步來自於資料和計算機能力的量化增長,而不是我們對思維理解的概念性革命,它們仍然可能產生重大的實際後果。即便如此,我們也不應認為一個新的技術魔像即將被世界釋放。