1790年1月15日,來自英國皇家海軍“邦蒂號”的九名叛變者、18名來自塔希提島的人和一名嬰兒抵達皮特凱恩島——地球上最偏遠的宜居地之一。皮特凱恩島被南太平洋環繞,與最近的其他島嶼之間隔著數百英里的開闊水域,是孤獨的縮影。

在“邦蒂號”逃亡者出現之前,自15世紀波利尼西亞人居住以來,該島可能未曾有人類居住。那個社群可能存在了數個世紀——這些世紀似乎最終以自然資源的枯竭以及與其他遙遠島嶼的衝突而告終,這些衝突切斷了貿易和供應線,導致皮特凱恩島的人類居民實際上滅絕。至少表面上,一個宜居的地方變得難以為繼,直到1790年那個命運攸關的日子,“邦蒂號”的到來。值得注意的是,即使定居者記錄到遠處有船隻經過,又過了18年才又有其他船隻在皮特凱恩島拋錨。

皮特凱恩島的故事只是人類在南太平洋地區不尋常的居住動態的一個極端例子。在波利尼西亞、密克羅尼西亞和美拉尼西亞地區,數萬個島嶼散佈在數百萬平方英里的海洋上。許多島嶼幾乎只是岩石和珊瑚的突出物,即使是宜居的地點也並非在任何時候都有人居住。但總的來說,它們代表著一個廣闊的潛在定居和文明景觀,吸引著有動力在地球水域中航行的人們。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

這種毋庸置疑的地球環境與我們宇宙環境之間的相似之處令人震驚。在銀河系中,可能有多達 3000 億顆恆星。來自系外行星搜尋工作(例如美國宇航局開普勒太空望遠鏡進行的那些工作)的最佳估計表明,在這片恆星海洋中,可能有超過 100 億個小型岩石世界,其軌道構型有利於溫和的表面條件。 就像地球上的島嶼一樣,這些系外行星斑點可能既能產生也能支援生命系統,並可能為任何決心在星際空間中遷移的物種提供航路點網路。 這才是真正有趣的地方。

正如西歐人最終意識到南太平洋的人民已經乘坐簡單的船隻,以僅幾節的速度在數千英里的海洋上擴散開來一樣,我們現在可以看到,在我們的星系中擴散並不需要比毅力和適度的宇宙時間更多。

最著名的是,在 1950 年與同事科學家共進午餐時,物理學家恩里科·費米首次認識到這一事實,並且——正如故事所說——脫口而出:“難道你們從不奇怪大家都在哪裡嗎?” 這裡的“大家”指的是任何星際物種,而這個問題隨著時間的推移演變成了同樣著名但略有誤稱的費米悖論:除非技術精湛的物種極其罕見,否則它們現在應該已經擴散到銀河系幾乎所有地方,但我們沒有看到任何它們的證據。 費米以其在腦海中進行所謂的粗略計算的能力而聞名,他大致計算出,當銀河時鐘的每一滴答聲都代表數百萬年時,銀河系可以在宇宙眨眼之間被殖民。

1975 年,天體物理學家邁克爾·哈特對這一想法進行了首次適當的定量和細緻的研究,他在研究中提出了被稱為哈特“事實 A”的觀點。 這指的是今天地球上沒有外星人。 這個不容置疑的事實(對於大多數頭腦冷靜的人來說)使哈特得出結論,即目前銀河系中不存在其他技術文明——或者曾經存在過。 與費米最初的洞察力一樣,這個論斷的關鍵在於,即使使用速度遠低於光速的適度推進系統,一個物種顯然也只需要相對較短的時間就能擴散到銀河系 10 萬光年的寬度。

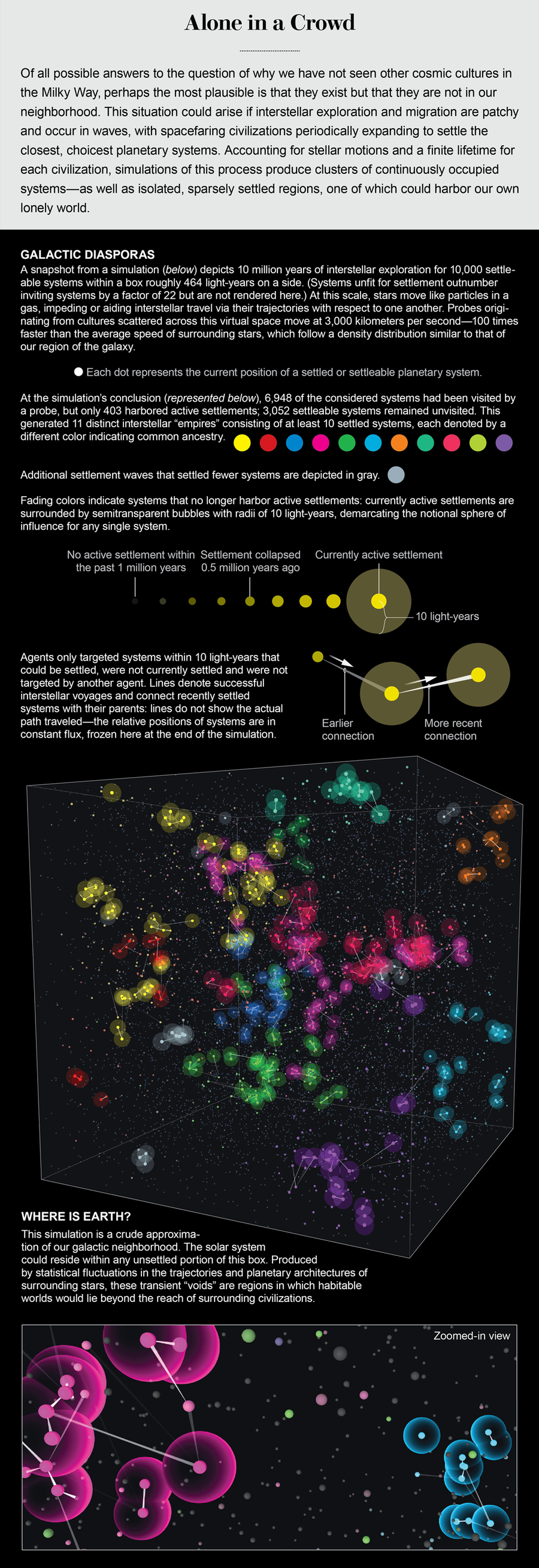

圖片來源:Nadieh Bremer; 資料來源:羅切斯特大學 Jonathan Carroll-Nellenback

物理學家弗蘭克·蒂普勒也研究了這個問題,他在 1980 年報告了他的工作,像哈特一樣證明,在幾百萬年內,有足夠動力的外星人確實可以訪問任何地方。 鑑於我們的太陽系已經存在了 45 億年,而銀河系至少在 100 億年前就形成了,因此有足夠的時間讓物種最終到達所有宜居世界。

然而,至關重要的是,這些調查以稍微不同的方式考慮了生命的傳播。 哈特假設生物物種“以肉身”進行定居過程,而蒂普勒則想象成群結隊的星際旅行自我複製機器探測器,它們將不受限制地傳播。 在大多數定居場景中,恆星系統及其行星(如果它們尚未被居住)會被居住,然後成為向新系統發射的下一個行動基地。 對於蒂普勒的自我複製機器,其擴張的主要限制將是為製造每一代後代提供足夠的能量和原材料。

這些截然不同的方法突顯了對星際遷移做出有意義的陳述所面臨的挑戰。 在任何此類研究中,總是有很多大的假設。 有些是合理的且易於證明的,但另一些則比較棘手。 例如,所有情景都涉及對星際旅行所用技術範圍的猜測。 此外,當物種“搭便車”而不是派出精密的機器人使者時,最基本的假設是生物可以完全在任何型別的星際旅行中生存下來。

我們知道,即使以光速的 10% 飛行也需要一些非常瘋狂的技術——例如,聚變炸彈推進或巨大的雷射驅動光帆。 還必須有遮蔽,以抵禦星際氣體原子的船體腐蝕性撞擊,以及來自星艦破壞性岩石碎屑的撞擊,對於以任何像樣的光速百分比飛行的航天器來說,每塊碎屑都具有炸彈的衝擊力。 以更適中的速度旅行可能更安全,但會導致恆星之間的 transit 時間長達數百年或數千年——而且,如何讓船員在可能大大超過個人壽命的時間跨度內保持生存和健康還遠非顯而易見。

然而,最具爭議的假設圍繞著動機問題以及我們對整個文明及其定居點壽命的預測。 例如,如果一個外星物種根本對到達其他恆星不感興趣,那麼整個銀河系定居的想法就會完全停滯。 這是卡爾·薩根和威廉·紐曼在 1983 年提出的一個論點,作為對他們所謂的“唯我論方法”外星智慧的反駁。 但正如我的同事賓夕法尼亞州立大學的天文學家傑森·賴特指出的那樣,這種提議本身可以說是“單一文化謬誤”。 換句話說:似乎不可能準確地推測整個物種的行為,就好像它在用一個統一的思想思考一樣。 我們人類當然不符合這個框框。 即使銀河系中絕大多數假定的星際文明沒有嘗試銀河系大 Diaspora,也可能只需要一種文化逆潮流而動,就可以將生命和技術的跡象傳播到數千億個恆星系統中。

事實上,費米悖論的歷史充斥著對其基本假設的各種辯論,以及各種各樣的假定的“解決方案”。 這些解決方案很少有(如果有的話)是容易檢驗的。 儘管有些解決方案包括相當直接的想法,但另一些則純粹是科幻小說。 例如,即使對於一個技術非常先進的物種來說,獲得快速穿越星際空間的能力的資源成本也可能太高。 這當然可以減少探險家的數量,並解釋哈特的事實 A。 或者,也許人口增長並非像許多研究人員所假設的那樣,是前往恆星的強烈動機,特別是對於一個約束任何掠奪性衝動並在其本土系統中發展真正可持續生存的物種而言。 最終的綠色革命將消除為科學探索以外的任何目的而遠赴他鄉的動力。

發出更不祥的音符的是諸如“大過濾器”之類的概念——這種觀點認為,總有一些東西限制著一個物種,也許是不可避免地未能實現綠色革命,導致所有潛在的技術生命的內爆式滅絕。 或者,也許自然災難,從超新星爆炸到銀河系中心黑洞的爆發,只是定期修剪銀河系生命,使其無法廣泛傳播。

更離譜的提議包括動物園假說。 在這種情景中,我們被外星勢力故意隔離和矇在鼓裡。 還有我喜歡稱之為偏執情景的:其他文明就在那裡,但由於某種宇宙恐懼症而彼此躲藏並拒絕交流。

然而,也許有更簡單的方法來解釋我們目前對外星人的無知。 這些答案可能與我們眼皮底下的例子具有共同特徵——南太平洋島嶼上人類居住的時變和不均衡性質。 在地球和地球外案例中,都有基本的、普遍的因素在起作用,從稀缺的良好拋錨地點到人口可能需要多長時間才能準備好進一步穿越虛空。

早在 2015 年,我的同事羅切斯特大學的亞當·弗蘭克和我曾在紐約市哥倫比亞大學校園附近共進午餐。 與 65 年前的費米午餐一樣,談話內容是關於星際物種的性質。 受費米一時興起的腦力計算的啟發,我們試圖制定一項調查策略,該策略儘可能少地做出未經證實的假設,並且可以透過某種方式使用真實資料進行檢驗或約束。 這項練習的中心思想很簡單,就像皮特凱恩島的短暫居民一樣,探索或定居浪潮可能會在銀河系中來來去去,而人類恰好出現在其中一個孤獨的時期。

這個想法與哈特最初的事實 A 相關:今天地球上沒有外星探險家的證據。 但它更進一步,詢問我們是否可以透過限制地球可能未被訪問的確切時間長度來獲得對銀河系生命的有意義的限制。 也許很久以前外星人來過又走了。 多年來,許多科學家討論過尋找可能是在此類太陽系訪問之後遺留下來的文物。 全面搜尋的必要範圍很難預測,但僅地球上的情況似乎更容易管理一些。 2018 年,我的另一位同事,美國宇航局戈達德空間研究所的加文·施密特與弗蘭克一起,對我們是否甚至可以判斷地球上是否曾存在過更早的工業文明進行了 критический 評估。

儘管這可能看起來很奇妙,但施密特和弗蘭克認為——大多數行星科學家也這麼認為——時間實際上很容易抹去地球上幾乎所有技術生命的跡象。 一百萬年或更長時間後唯一真正的證據將歸結為同位素或化學地層異常——奇怪的特徵,例如合成分子、塑膠或放射性塵埃。 化石遺骸和其他古生物學標記非常罕見,並且非常依賴特殊的形成條件,以至於在這種情況下它們可能不會告訴我們任何資訊。

事實上,現代人類城市化僅覆蓋了大約 1% 的地球表面,為遙遠未來的任何古生物學家提供了一個非常小的目標區域。 施密特和弗蘭克還得出結論,沒有人進行過必要的實驗來詳盡地尋找地球上此類非自然特徵。 底線是,如果像我們自己這樣的規模的工業文明在幾百萬年前就存在過,我們可能不會知道。 這絕對不意味著曾經存在過一個; 它僅表明這種可能性無法被嚴格排除。

在過去的幾年裡,我們一直在羅切斯特大學的喬納森·卡羅爾-內倫巴克和賴特領導的調查中,追求這些想法更宏大的、銀河系範圍的影響。 一個關鍵的進步是開發了一系列基於代理的計算機模擬,並輔以老式的紙筆數學,這使我們能夠構建更真實的物種如何在充滿運動的星系中移動的圖景。

如果您拍攝一張距離太陽幾百光年內的恆星快照,您會發現它們的運動就像氣體中的粒子一樣。 相對於該空間中的任何固定點,恆星可能快速或緩慢地移動,並且在實際上是隨機的方向上移動。 將範圍放大到數千光年的尺度,您將開始記錄宏大的、共同的軌道運動,這種運動使像我們太陽這樣的恆星大約每 2.3 億年繞銀河系一週。 更靠近銀河系中心的恆星完成一個迴路所需的時間要少得多,並且有快速移動的“暈”恆星作為環繞銀河盤的獨特、相當球形的星群的一部分進出銀河盤平面。

這意味著對於一個文明來說,環顧四周尋找要探索的目標恆星,現在最近的和未來最近的恆星會隨著時間推移而發生顯著變化。 我們自己的太陽系很好地說明了這一點。 現在我們最近的恆星比鄰星距離我們 4.24 光年,但在大約 10,000 年後,它將僅距離 3.5 光年——大大節省了星際旅行時間。 如果我們等到大約 37,000 年後的今天,我們最近的鄰居將在一段時間內成為一顆名為羅斯 248 的小型紅矮星,屆時它將僅距離我們三光年。

為了模擬這種不斷變化的恆星圖,我們的模擬使用了一個三維恆星盒,其運動類似於真實星系的小部分中的運動。 然後,它透過將其中一部分恆星指定為星際旅行文明的宿主來啟動“定居前沿”。 這些文明具有有限的壽命,因此一個系統也可能變得無人居住。 並且一個文明在能夠向其最近的鄰近恆星發射探測器或定居努力之前有一個等待期。 所有這些因素都可以更改、調整和探索,以檢視它們如何影響結果。 對於各種可能性,一個看起來有些參差不齊的定居前沿會在星際空間中自我傳播。 這種傳播前沿的速度是交叉檢查和確認費米最初難題的可能解決方案的關鍵。

我們發現的結果既簡單又微妙。 首先,銀河系中恆星的自然、氣體狀運動意味著,即使是最慢的星際探測器,以每秒約 30 公里(幾乎是旅行者 1 號目前從太陽向外運動速度每秒 17 公里的兩倍)的速度移動,也將確保定居前沿在遠小於十億年的時間內穿越銀河系。 如果我們考慮到其他恆星運動,例如銀河系自轉或暈星,這個時間跨度只會縮短。 換句話說,正如費米所見,用生命填滿銀河系並不難。 但實際情況是,銀河系“被填滿”的程度取決於真正可定居的世界的數量——我們在向金·斯坦利·羅賓遜 2015 年的史詩科幻小說《極光》致敬時將其稱為極光效應——以及文明在一個世界上能夠持續存在的時間長度。

在一個極端情況下,很容易透過簡單地減少可用行星的數量並讓文明僅持續約 10 萬年或更短時間來使銀河系空無一人。 在另一個極端情況下,很容易調整這些因素以使太空充滿活躍的星際旅行定居點。 事實上,如果合適的星球足夠多,那麼已定居文明平均持續多久幾乎無關緊要。 如果他們保留了最初使他們能夠旅行的技術,那麼他們中就足以繼續探索並最終填滿銀河系。

但在這些極端之間,出現了最引人入勝且可能最現實的情況。 當銀河系中可定居世界的出現頻率介於高和非常低之間時,可能會發生有趣的事情。 具體而言,銀河系空間區域中合適世界的數量和位置的普通統計波動可能會建立不斷被一波又一波星際探險家訪問或重新定居的系統叢集。 可以將其視為群島,一群或一連串島嶼。 這些叢集存在的另一面是,它們通常被大片未定居的空間區域包圍,這些地方太遠且分佈太稀疏,不值得前往。

這種“銀河群島”情景能解釋我們在地球上的情況嗎? 值得注意的是,這可能是可以的。 例如,如果典型的行星文明可以持續一百萬年,並且只有 3% 的恆星系統實際上是可定居的,那麼像地球這樣的行星在至少過去一百萬年中未被訪問的可能性約為 10%。 換句話說,我們發現自己處於等式的孤獨一方並非極其不可能。

相反,這種情況意味著在銀河系的其他地方存在星團、群島,星際物種在其中將宇宙鄰居或訪客視為常態。 任何這些情況的發生都不需要極端的假設; 它只需要對行星數量和恆星運動在銀河系漩渦星群中的性質進行相當普通的解釋。 儘管關於任何型別的星際旅行的可行性以及一個物種是否真的會進行星際旅行的假設仍然存在,但其他因素只是需要調整的引數。 其中一些,例如宜居世界的數量,已經在天文學家的視野中,因為我們正在尋求更多關於系外行星的知識。 其他因素,例如文明的壽命,是我們試圖解決我們自己的行星可持續發展問題時,正在受到密切關注的主題。

我們也可能發現已定居的恆星群島或正在進行的定居前沿傳播的證據。 將我們對外星智慧和技術的搜尋目標不是放在已知的單個系外行星上,而是放在銀河系區域,那裡的恆星地形可能有利於星際擴張或叢集,這可能是一種有趣的新策略。 直到最近,我們銀河系空間的三維地圖還非常有限,但藉助歐洲航天局的蓋亞天文臺等儀器繪製了十億個天文物體和恆星運動圖,我們或許能夠繪製出這些熱點。

但最終,費米悖論的真正悖論可能在於根本沒有悖論。 我的同事們的研究表明,像地球這樣的宜居、有人居住的世界表現出沒有任何可辨別的證據表明曾經被外星物種訪問或定居,這完全是一種自然狀態。 無論銀河系是否缺乏其他技術先進的生命,還是像它所能達到的那樣充斥著星際探險家,情況都是如此。 正如皮特凱恩島可能在太平洋上空無一人地坐了長達三個世紀一樣,地球可能只是在泛銀河系生命的宇宙漣漪再次衝擊它之前,經歷一段孤立期。

真正的問題,正如幾個世紀以來的波利尼西亞定居者所面臨的那樣,是當這種情況發生時,我們的行星文明是否仍然存在。