雖然這是結束飢餓戰鬥的最前沿,但你可能會原諒自己以為正在觀看一場真人秀烹飪節目。在馬拉維布瓦布瓦山低矮的山峰下,在魯庫魯河支流上的一個村莊裡,大約100人聚集在鍋碗瓢盆和爐灶旁。孩子們圍著一個大臼,嘲笑他們的父親、叔叔和鄰居笨手笨腳地試圖將大豆搗成豆漿。在另一個站點,一位村裡的長者正在被一位年齡是他一半的人教育甜薯甜甜圈的美德。在又一個站點,一位婦女教一位鄰居如何將高粱變成營養豐富的粥。社群組織者安妮塔·奇塔亞以廚師的技巧、兒童娛樂表演者的活力和士官的決心監督著這一切。在幫助一個小組製作小米海綿麵包後,她轉而分享一個技巧,即如何將土豆泥和紅豆變成肉餅,由那些通常永遠不會主動吃豆子的孩子們渴望的小手來製作。

這裡有一種輕鬆的競爭氣氛。的確,這是一場比賽。下午結束時,食物被分享,並且為最美味的食物(甜甜圈無疑獲勝)和最有可能新增到人們日常飲食中的食物(粥獲勝,因為雖然每個人都喜歡油炸食品,但甜甜圈做起來很麻煩,而且油非常貴)頒發了獎品。

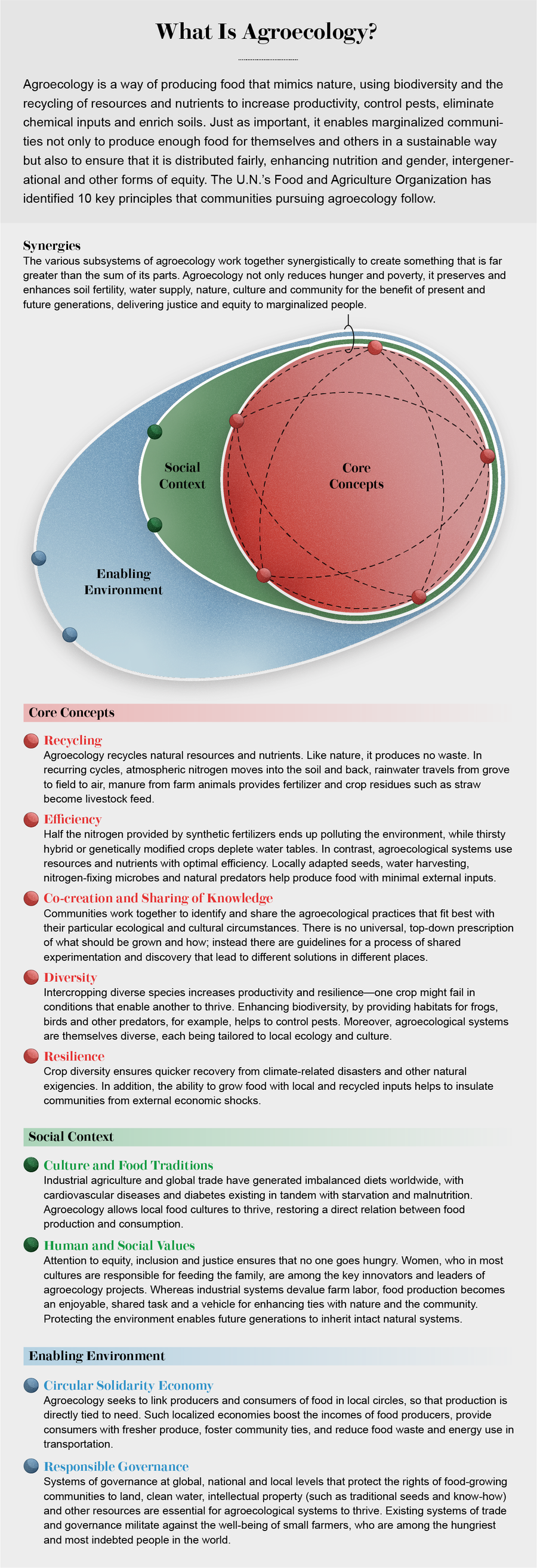

這是布瓦布瓦的食譜日,布瓦布瓦是馬拉維北部一個約有800人的村莊。這些節日是旨在減少家庭內部不平等的社會學實驗,並且是被稱為農業生態學的多方面解決飢餓問題方法的一部分。學者們將其描述為一門科學、一種實踐和社會運動。農業生態學將生態學和社會科學應用於可持續食物系統的建立和管理,並涉及10個或更多相互關聯的原則,範圍從維護土壤健康和生物多樣性到增加性別平等和代際公平。全球有超過八百萬個農民團體正在進行試驗,並發現與傳統農業相比,農業生態學能夠固存更多的土壤碳,更節儉地用水,透過回收氮和磷等養分來減少對外部投入的依賴,並促進而不是破壞土壤和農場中的生物多樣性。並且在每個大洲,研究表明,採用農業生態學的農民擁有更高的糧食安全、更高的收入、更好的健康狀況和更低的負債水平。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

奇塔亞告訴我,在本世紀初,當布瓦布瓦的農民仍在實踐傳統農業時,“有時我們幾天都吃不上飯。我的第一個孩子營養不良。” 現在她的大兒子弗朗西斯是一個非常健康的青少年,幫助教其他男孩做飯。布瓦布瓦附近的兒科營養不良診所已經關閉,因為沒有病例——儘管在馬拉維全國範圍內,超過三分之一的五歲以下兒童因營養不良而發育遲緩。儘管發生了 COVID-19 大流行,其破壞性的經濟影響加劇了全球範圍內的營養不良,但農業生態學繼續幫助布瓦布瓦避免飢餓。

然而,當政策制定者參加2021年秋季的聯合國糧食系統峰會時,擺在桌面上的世界飢餓解決方案將排除農業生態學。峰會的贊助商包括蓋茨基金會,該基金會首選的解決方案是一套以綠色革命為模型的技術。儘管有大量證據表明,蓋茨的非洲綠色革命聯盟已經失敗,但來自盧安達的一位主要追隨者將擔任聯合國峰會主席。非洲糧食主權聯盟等農業生態學的倡導者代表著 2 億糧食生產者和消費者,他們的資源太少,無法影響一個日益壓制他們聲音的程序。

結束飢餓需要的不僅僅是從地裡獲取更多食物;它還涉及到與根深蒂固的權力等級作鬥爭。在過去的十年中,糧食生產總體上超過了需求——人均糧食比以往任何時候都多。但由於全球和區域不平等,以及最近的大流行加劇了這種不平等,飢餓程度現在比2010年更高。換句話說,更多的糧食伴隨著更多的飢餓。人們之所以缺乏食物,不是因為食物稀缺,而是因為他們缺乏獲得食物的權力。

飲用水和做飯用水來自布瓦布瓦的一個社群管井。但氣候變化正在導致該地區的水位下降,經常需要長途跋涉才能將水運回家。

來源:託科·奇孔迪

全球糧食系統最初是在殖民主義下建立的,當時熱帶世界大部分地區的農業和土地所有權模式被重新配置,數千萬被奴役和被束縛的勞工被運往世界各地,為歐洲人提供他們已經養成口味的甘蔗糖和其他熱帶作物。然而,這種食物榨取系統遠未隨著殖民主義的結束而結束,反而因為世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)等國際金融機構貸款附加的條件而變得更加強大。為了償還債務,非洲現在出口從玫瑰到肉湯的一切。

農業生態學將世界上最貧困的農民從這種控制結構中解放出來,並將全球糧食系統中的權力平衡轉移到像奇塔亞這樣的人手中,他們是居住在社會經濟金字塔最底層的數十億人之一。難怪它不受傳統農業企業、全球北方國家政府和糧食系統峰會組織者的歡迎。它認識到系統性問題需要系統性解決方案,這使得農業生態學構成了一種威脅。

馬拉維的飢餓問題

在我一生試圖弄清為什麼會發生飢餓以及可以採取什麼措施的過程中,我曾從聯合國和世界銀行等組織內部到世界貿易組織外部和內部的抗議隊伍中走過。然而,在過去的十年中,我也在世界上一些最貧困的農民手中接受了科學教育。

我第一次訪問布瓦布瓦是在 2011 年,應我研究生同學瑞秋·貝茲納·克爾的邀請。貝茲納·克爾現在是康奈爾大學發展研究教授,她十年前來到馬拉維,發現自己正處於一場經濟危機之中。馬拉維突然減少了化肥補貼——而且還是在艾滋病毒/艾滋病大流行肆虐人道主義和經濟的情況下。農民們,他們中的大多數人都在實踐需要昂貴化學投入的工業化農業,感到絕望。貝茲納·克爾希望在她為一個碩士學位開發專案時提供幫助,因此她尋求支援最弱勢的家庭參與她的研究。她很幸運地遇到了埃絲特·盧帕夫亞,一位在埃奎恩德尼小鎮一家診所負責婦幼保健計劃的護士。他們一起找到了包括奇塔亞在內的農民,他們準備嘗試一種不同的農業——一種將他們從對全球農業綜合企業及其盟友的依賴中解放出來的農業。

對不熟悉作物的實驗(上圖)和食譜幫助布瓦布瓦的村民實現了健康飲食。性別平等也發揮了作用,這減輕了婦女的負擔。溫斯頓·茲甘博幫助安妮塔·奇塔亞準備豆粉甜甜圈(中圖)。她的丈夫克里斯托弗·尼奧尼(下圖)也做飯,這傳統上是婦女的工作。來源:託科·奇孔迪

前往布瓦布瓦需要從馬拉維首都利隆圭向北驅車六個小時。從利隆圭機場向北的道路沿著非洲大陸第三大淡水湖馬拉維湖的東岸延伸,道路兩旁林立著幾家非政府組織和外國援助機構的專案標誌。經過馬拉維北部最大的城市姆祖祖及其六層樓高的馬拉維銀行大樓,以及較小的城鎮埃奎恩德尼後,您沿著土路到達布瓦布瓦。主幹道旁的大片平坦的灌溉田地是整齊的玉米單一種植,而村莊附近的田地則更乾燥、更小,傾斜角度各異,並且擠滿了各種作物的纏繞灌木叢,每種作物都根據照料它的家庭的需求和特定田地生態的承載能力量身定製。

馬拉維北部並非一直如此。第一位訪問此地的白人是蘇格蘭長老會牧師大衛·利文斯頓,他在 1858 年到訪。他的傳教活動促成了英屬中非保護國的建立,該保護國後來成為尼亞薩蘭。當時的 фотографии 表明這裡是灌木叢地。英國農學家 B. E. 利利在 20 世紀 20 年代凝視著馬拉維並宣稱:“土著人能夠像白人一樣大量生產產品的時候還沒有到來,不能指望土著人能做到這一點。” 類似的觀點至今仍然存在,儘管它們現在以當代的語言表達。

為了儘可能從殖民地的資源中榨取利益,英國人開始出口象牙和林產品,轉而出口將改變馬拉維的土地和經濟的作物:茶葉、棉花、糖和菸草。殖民者接管了土地,但他們需要工人,因此他們徵收了茅屋稅,這是一種每年以現金支付的家庭費用。最初,家庭通過出售他們的財富儲備(通常是牲畜)來向殖民者付款,直到沒有任何東西可以變賣為止。然後,他們派遣身強力壯的男子出售他們的勞動力,在馬拉維的種植園和更南方的礦山工作。債務使自給自足的農民和牧民變成了體力勞動者,為微薄的工資而勞動。

債務也使馬拉維淪為其債權人的棋子。馬拉維於 1964 年獲得獨立,但在接下來的 30 年裡一直處於獨裁者海斯廷斯·班達的統治之下。西方捐助者以鉅額貸款獎勵他鐵腕統治的政權,以支援該國的工業發展,同時忽視其日益惡化的營養不良狀況。這些貸款成為馬拉維乃至非洲飢餓的工具。在後殖民時代的早期,非洲是一個糧食淨出口國,從 1966 年到 1970 年每年出口 130 萬噸。但 1970 年代的石油價格危機迫使非洲各國政府從世界銀行和國際貨幣基金組織借入更多資金。這些所謂的結構調整貸款附帶嚴格的條件,其中包括削減教育和醫療保健方面的公共支出,以及將國有資產私有化。此外,非洲國家被指示專注於出口殖民時代的作物,這將賺取美元,他們可以用這些美元償還債務。

儘管在整個 1980 年代,馬拉維平均每年向其債權人支付1 億美元,但馬拉維仍然是地球上負債最重的國家之一。更糟糕的是,將最富饒的土地用於種植出口的經濟作物,而不是用於生存的糧食作物,這意味著結構調整在 20 世紀 90 年代已使非洲成為四分之一糧食的進口國。在 2016 年至 2018 年期間,非洲85% 的糧食從非洲大陸以外進口——這是一種令人衰弱的依賴。

試驗、審查、交流

1992 年的一項全國調查顯示,55% 的馬拉維兒童未能達到與其年齡相稱的身高——這是衡量營養不良的關鍵指標。政府試圖對抗國際銀行和捐助者強加的緊縮政策,透過補貼農民的化肥,但最終屈服於他們優先償還貸款的要求。盧帕夫亞和貝茲納·克爾在這些支援被取消後不久開始了她們的工作,於 2000 年在埃奎恩德尼成立了土壤、食物與健康社群(SFHC)倡議。SFHC 最初有 30 名農民,現在與 200 個村莊的 6000 多人合作,推廣農業生態學。

與奇塔亞和其他人一起,婦女們開始了新一輪的實驗,間種當地花生和其他豆類。這種雙豆科植物系統使農民能夠收穫堅果和豆類供他們的孩子食用,然後將富含氮的殘渣挖回土壤中,以提高玉米產量——而無需購買化肥。一些農民更進一步,試驗蔬菜間作模式。與此同時,SFHC 開發了一個同行評審系統,參與者定期會面討論改進土壤肥力的措施。長期以來,女農民一直在交流種子和知識,以種植小米,這是一種耐旱植物,可生產營養豐富的穀物,可用於製作豐盛的粥,如果您能接受的話,還可以釀造酸啤酒。SFHC 使評估和共享資訊的傳統正式化。

透過在不同村莊中心的“母”地塊上進行不同豆科植物種植系統的試驗,農民可以根據他們對土壤健康、營養和他們可以抽出時間來照料作物的偏好,在自己的田地中採用“嬰兒”試驗。透過多年的討論和迭代,最初的試驗從幾十戶家庭發展到數千戶農民,其中鴿子豆和花生組合被證明是固定氮最成功的組合。隨著土壤的改善,一些農民,其中許多是婦女,做得足夠好,不僅可以養活他們的家人,還可以在當地市場上出售可觀的盈餘。

然而,每個農民、每塊田地和每個季節都不同,因此實驗仍在繼續。一些婦女嘗試了看似不協調的組合,例如大豆和番茄——分別起源於亞洲和美洲——以及小米等非洲本土品種。(小米種植早些時候受到阻礙,因為穀物無法出口以換取美元,但它持續存在,因為婦女經常將其釀成啤酒,作為賺取額外收入的一種手段。)在布瓦布瓦,田地是外來品種和本地品種的混合體,透過試驗和觀察選擇,農民網路交流知識和想法,並互相審查工作。

對實驗和適應的開放性解釋了為什麼在三月左右,在不起眼的紅色土壤中可以看到一種看起來可能不屬於這裡的耕作系統。高高的玉米行從地面破土而出。纏繞在它們周圍的是四季豆,在它們的腳下是當地南瓜肥大、深色的扇形葉子,以及它們的花朵。在中美洲農業中,這種技術被稱為三姐妹:玉米、豆類和南瓜。

在馬拉維,本地改良品種以類似的方式協同工作:玉米或小米提供澱粉類穀物,構成每餐飯的主食。秸稈也為豆類提供支架,豆類產生蛋白質並固定氮。豆科植物(如豆類和花生)的根瘤是植物與根瘤菌細菌共生的場所。植物為細菌提供能量;細菌從空氣中吸收非反應性氮分子,並將它們轉化為氨和氨基酸供宿主使用。這對需要生物可利用氮才能長勢良好的穀物非常有效。南瓜(或其他南瓜)提供大葉子來遮蔽雜草,其花朵吸引有益昆蟲,從而降低病蟲害壓力。此外,在季節結束時,還有葫蘆。

來源:Federica Fragapane;來源:《農業生態學的 10 個要素:指導向可持續糧食和農業系統的過渡》,聯合國糧食及農業組織,2018 年(參考文獻)

當組合在一起時,這些作物比單獨生長時單位面積產量更高。混合種植明顯比單一種植更豐富。收穫後,作物殘茬被重新摻入土壤中,以建立土壤肥力和結構,供土壤生物群落使用。

在 21 世紀初,隨著布瓦布瓦土壤肥力的提高,一些最貧困的婦女開始收穫大量穀物、豆類和蔬菜。人們對種植技術的興趣蔓延開來。但儘管糧食產量有了實際的提高,兒童營養不良率仍然高得令人費解。該專案中的一些農民,他們很高興自己正在成為農藝師,開始想知道如何更直接地解決這個問題。正如他們將要發現的那樣,他們在將自己從外部權力結構中解放出來方面取得了進展——但尚未解決內部權力結構問題。

與父權制作鬥爭

透過她在兒科診所的工作,盧帕夫亞產生了一種懷疑:傳統是造成嬰兒營養不良的部分原因。在 SFHC 各村莊進行的民族誌研究證實了她的預感。在父權制的大家庭中,婆婆對兒媳擁有權威。當一個站不住腳的育兒技巧——孩子們哭是因為沒有給他們固體食物——透過這些網路傳播時,年輕的母親經常發現自己被勸告在兩個月大的時候給孩子斷奶。這一建議與壓倒性的科學證據相悖,即純母乳餵養六個月,然後在兩歲之前混合母乳和固體食物,為孩子們提供了人生中最好的開端。

盧帕夫亞設計了一種方法來走過尊重異議的鋼絲。SFHC 培訓了村裡的婦女和男人作為調解員,以促成艱難的對話,特別是婆婆和兒媳之間的對話。透過每月的會議以及盧帕夫亞和其他人的領導,科學傳播開來,誤傳被消除。

盧帕夫亞也學到了一些東西。“改變始於否認,”她告訴我。“爭論最多的人才會改變。” 在解決了食物的供應和母乳餵養習慣之後,基層社會科學家們轉向了他們確定的嬰兒營養不良的另一個決定因素:家庭暴力,更廣泛地說,是父權制。婦女的自主權與兒童營養指標的改善相關聯。正如他們觀察到的那樣,性別不平等意味著母親必須花時間做飯、打掃衛生、管理農場和母乳餵養。讓男人幫助做家務將提高婦女的自主權。問題是:如何讓男人做飯?

營養豐富的食物,如木豆和豆類(上圖),通常不是孩子們的最愛,但教他們做飯有助於塑造他們的口味(中圖)。油炸豆粉甜甜圈(下圖)總是受歡迎的。來源:託科·奇孔迪

為了瞭解這種變革性的變化是如何發生的,我與 SFHC 團隊合作了十多年,在一部名為螞蟻與蚱蜢的電影中記錄了奇塔亞的工作。奇塔亞第一次見到盧帕夫亞是在她參觀兒科營養診所時。這位年長的婦女,人們稱她為盧帕夫亞媽媽,在她艱難的婚姻中支援了她,奇塔亞是被迫進入婚姻的。透過參加 SFHC 主辦的研討會,然後透過找到作為其培訓師之一的工作,並透過在她家中長期而艱苦的工作,奇塔亞已將她的婚姻轉變為以平等為特徵的婚姻。

有時,她的丈夫克里斯托弗·尼奧尼在家中努力承擔自己的責任。他患有夜盲症,這可能是他早期營養不良的後果。天黑後,他無法再做飯或打掃衛生,需要幫助才能找到回家的路。但在白天,可以看到他彎腰駝背地在爐灶旁或洗衣服或打水——所有這些傳統上都是婦女的工作。尼奧尼渴望打破父權制傳統,這標誌著奇塔亞的成功:“我不希望我的兒子像我一樣結婚,”他告訴我。

改變布瓦布瓦和其他性別關係的途徑在於改變圍繞食物的文化。實現這種轉變的最初努力包括挨家挨戶地組織。SFHC 的成員會帶著一位專家訪問家庭,並主動教男人如何烹飪新食物,例如大豆。在一個圍繞爐灶、充滿改進勸勉的充滿熱情的下午之後,男人們承諾他們會改變。他們沒有。因此,SFHC 的農民集思廣益提出了另一種選擇。

男人們一直擔心的是做女性化烹飪工作的社會汙名。“如果我的朋友看到我怎麼辦?”溫斯頓·茲甘博問道。在嘗試透過提供私人烹飪課程來迎合男人們的尷尬之後,SFHC 團隊嘗試了相反的做法。他們為整個家庭舉辦了公開烹飪比賽。在食譜日,所有男人都參與烹飪——而且這很有趣。透過遊戲化行為改變,透過為成功提供獎勵和社會認可,婦女們打開了改變的可能性,不僅改變了食物文化,還改變了家庭內部的權力不平等。

來自 SFHC 工作的資料不言自明。參與該計劃使兒童從低於同齡人的平均體重變為超過平均體重。最近一項研究中,女農民向其他母親展示瞭如何耕種,結果帶來了一系列好處,從增加兒童的膳食多樣性到降低產婦抑鬱率以及提高父親參與家務的比例。

一個蓬勃發展的未來

農業生態學意味著不僅要照顧所有人類,還要照顧我們賴以生存的生態系統。在化學農業下,農民種植單一作物。他們購買化肥、殺蟲劑、除草劑和用水權,並在必要時租用授粉者以最大限度地提高產量。他們利用出售收穫物的收入來支付賬單和債務。在農業生態學中,農民找到不消滅害蟲而是達到生態平衡的方法。他們接受少量作物損失,同時為捕食者提供棲息地,並引入其他形式的生物防治,以獲得更加穩健和有彈性的生態系統。在馬拉維北部,生物多樣性是 SFHC 成功的組成部分,就像它在每個成功的農業生態系統中一樣。這些景觀中的昆蟲、兩棲動物、爬行動物、魚類、鳥類和哺乳動物比現代單一種植貧瘠的綠色沙漠中更多。

在極端天氣的世界中,農業生態多樣性——包括社會和生物多樣性——是彈性的來源。當艾克颶風在 2008 年 9 月襲擊古巴時,它留下了樹木和碎片散落在田野裡。在聖斯皮裡圖斯省,研究人員注意到,遵循傳統農業原則的農場,種植著大片相同種類的作物,大約需要六個月才能從破壞中恢復過來。但最多樣化的農場,種植著高大的香蕉樹、果樹、多年生作物和地被植物,能夠在短短兩個月內恢復到風暴前 80% 的生產能力。隨著高高的樹冠被吹倒,更多的光線落在林下植被中的其他植物上,這些植物生長得更快:這種多樣性構成了一種植物保險組合。此外,居住在多樣化農場的家庭可以在風暴後的第二天早上拯救一些樹木,而傳統農場工人則遠在他們季節性承包勞務的田地之外。

豐富——食物、友誼、平等、韌性和喜悅——是農業生態學的收穫之一。

來源:託科·奇孔迪

農業生態學還能夠實現收入彈性。小農通常得到的支援很少。相反,他們需要自己管理農場周圍的現金流。傳統農業在收穫時會有一大筆現金湧入,這筆現金可能足以或不足以償還與農業相關的債務,並且會在全年逐漸減少。另一方面,透過種植在最貧瘠時期成熟的作物,可以增加農業生態學的收入來源。例如,在墨西哥,一組農民用反週期蜂蜜和咖啡收穫來補充他們的玉米收入。

在缺乏可靠銀行的情況下,農民有時會轉向建立自己的迴圈經濟和交易所。許多地方都有當地的糧食商店,幫助管理豐收和飢餓的繁榮與蕭條。幾年前,在布瓦布瓦,婦女們建立了一個信貸圈,以幫助管理現金流並發展其他收入來源,例如銷售“氣候變化爐灶”,這種爐灶所需的木材比傳統的燃木方法少得多。十幾位婦女集中了她們的資源,輪流借用現金,然後再償還。但是,在 2012 年國際貨幣基金組織強制馬拉維克瓦查(貨幣)貶值後,儲蓄圈被摧毀了。

COVID-19 危機使農民的生活更加艱難。不斷上漲的食品價格使財務狀況緊張,並且隨著資源被轉移到緊急緩解措施中,以便社群可以待在家裡並保持安全,每個人的生活都變得更加艱難。然而,農業生態實踐似乎使 SFHC 的村莊比專案以外的社群更好地度過了大流行。

養活世界

馬拉維發生的事情以及數億農民試驗新型農業生態學的事情對地球至關重要。農業生態學提供了政府、企業和援助機構未能做到的能力:結束飢餓。在一段時間裡,人們可能很容易透過說“這一切都很好,但它無法養活世界”來回應農業生態學。但是,從事農業生態學的農民家庭改善了收入和營養指標。從尼泊爾到荷蘭,當農業生態學不僅限於田地,而且延伸到家庭中的平等以及社群交流和關懷網路時,農民在經濟上和身體上都過得更好。

憑藉世界經濟論壇的想法以及食品和化學工業的支援,聯合國會議上提出的解決方案遠沒有那麼富有想象力。它們也沒有充分糾正甚至承認工業化農業對環境和其他方面造成的危害。這種所謂的科學糧食種植方法是氣候變化的最大驅動因素之一。來自氮和磷酸鹽汙染的藻類大量繁殖正在破壞水生生物。原始森林正在淪為牧場和種植園。含水層正在為口渴的經濟作物而枯竭。當合成化學物質殺死必需的微生物時,肥沃的土壤正在變成貧瘠的塵土,殺蟲劑正在大量殺死依賴於廣泛生命鏈的昆蟲。

今年 7 月,洛克菲勒基金會報告稱,雖然美國人在 2019 年在食物上花費了 1.1 萬億美元,但與食品行業相關的額外外部健康、環境、氣候變化、生物多樣性和經濟成本為 2.1 萬億美元。這是一筆相當大的債務——而且是該行業永遠不必償還的債務。世界其他地區承擔了成本。然而,造成這種損害的公司卻是在峰會上提供解決方案的公司。

我們知道如何做得更好。農業生態學非常符合要求——不僅因為種植的作物更加多樣化,而且因為圍繞它們的社會安排更加認識到權力。工業化農業的隱性成本正是農業生態學明確指出的成本。它的途徑獎勵那些在前線的人的敏銳性,支援窮人的生計,並保護地球的生物多樣性。它的研究人員和實踐者已經在努力工作,相互教學和學習。

這種知識網路消除了許多發展專家仍然受制於的殖民救世主情結。相反,在農業生態學下,正如奇塔亞所說,“婦女可以教男人,黑人可以教白人,窮人可以教富人。” 她反思了未來鬥爭的確定性,特別是當權勢似乎正在加倍投入工業化農業時。“已經失去了很多。但改變永遠不會太晚。”

編者注(2021 年 10 月 18 日):本文在釋出後經過編輯,以更正馬拉維城鎮埃奎恩德尼的名稱。