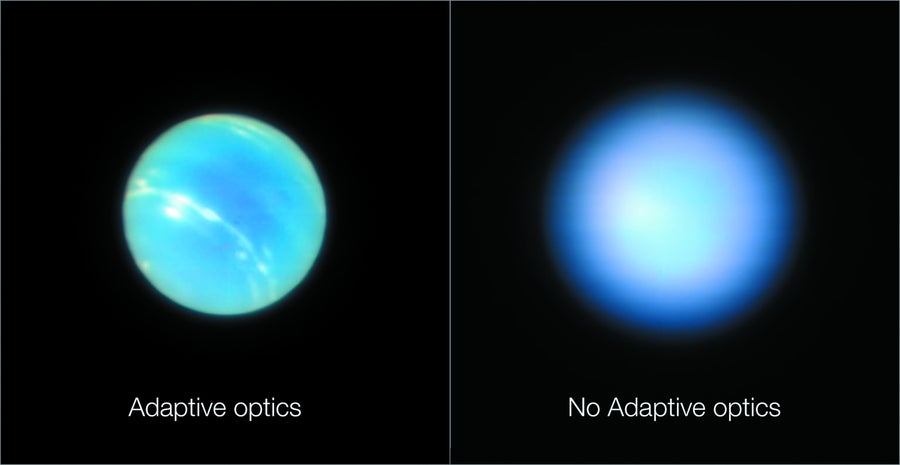

對於天文學家來說,這是一個神奇的時刻:你盯著監視器,一個模糊的宇宙物體影像變得清晰起來,展現出新的細節。我們稱之為“閉環”,指的是自適應光學環路,這是一種使望遠鏡能夠校正大氣湍流引起的模糊的工具。自適應光學本質上是消除星星的閃爍,抵消我們和太空之間的空氣,將模糊的影像變成清晰的影像。

去年的一天晚上,我們在澳大利亞國立大學的團隊正在為一個新的成像系統閉環,該系統旨在分辨太空碎片的細節。我們坐在位於堪培拉首都郊外斯特羅姆洛山天文臺的控制室裡,選擇了一顆氣象衛星進行首次測試。這是一個容易的目標:它龐大的主體和太陽能電池板非常容易辨認,為測試我們系統的效能提供了一個很好的方法。

對於我們中的一些人來說,這是第一次使用望遠鏡觀測恆星、星系或其他宇宙現象以外的東西。這顆衛星代表著環繞我們星球的數千個人造物體之一,一群航天器——有些是活躍的,大多數是不活躍的——對近地軌道日益擁擠構成越來越大的風險。我們的測試是構建系統以解決太空碎片問題併為未來使用保護這些軌道通道的努力的一部分。這是我們使用自適應光學的幾種新方法之一,自適應光學傳統上用於天文觀測,以實現不同的目標。在完善這項技術三十多年後,天文學家意識到他們可以將自己的專業知識應用於任何需要在太空和地面之間傳送或接收光子的應用。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關發現和塑造我們今天世界的想法的有影響力的故事的未來。

與大氣層作鬥爭

地球和宇宙其餘部分之間的氣體層使我們得以生存,但它也 постоянно 改變著任何穿過它的光子的路徑。罪魁禍首是不同溫度空氣混合引起的大氣湍流。當光穿過不同的介質時會彎曲或折射,這就是為什麼玻璃杯中的吸管在水下看起來比在水面上傾斜的角度不同的原因——當從吸管反射的光從水中進入空氣時,它會改變方向。當光穿過不同溫度的空氣時,也會發生同樣的事情。當光從暖空氣傳遞到冷空氣時,它會減速,路徑也會改變。

這種效應是星星閃爍的原因,也是天文學家難以拍攝精確的天空影像的原因。我們用“視寧度”來量化大氣湍流的影響,“視寧度”是一個引數,描述了透過地面望遠鏡看到的星星模糊點的角大小。大氣湍流越劇烈,視寧度越差。在一個良好的地點,在高山上,湍流低,視寧度通常在 0.5 到 1 角秒之間,這意味著任何望遠鏡都將受到這個解析度範圍的限制。問題是現代望遠鏡能夠實現遠高於此的解析度。從純粹光學的角度來看,望遠鏡的解析度由“衍射極限”決定,衍射極限與收集的光的波長成正比,與收集該光的望遠鏡的直徑成反比。我們觀察到的波長僅取決於我們天體目標的化學成分,因此這些波長無法改變。因此,建造能夠分辨越來越小的物體的望遠鏡的唯一方法是增加它們的直徑。例如,直徑為兩米的望遠鏡可以在光學波長中分辨出 0.05 角秒的物體(相當於分辨出 100 公里外的大硬幣)。但即使是視寧度非常好的地點也會將這種解析度降低 10 倍。

因此,很容易理解將望遠鏡送入太空,超出大氣層範圍的吸引力。但是,仍然有非常充分的理由在地面上建造望遠鏡。太空望遠鏡不能太大,因為火箭只能攜帶這麼多重量。將人類送入太空進行維修和升級也很困難。目前正在建造的最大的太空望遠鏡是詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,其主鏡寬 6.5 米。在地面上,最大的望遠鏡鏡面寬度超過 10 米;目前正在建造的極大望遠鏡的主鏡將延伸 39 米。地面望遠鏡還可以在其整個生命週期內進行升級,始終接收最新一代的儀器。但是,為了充分利用這些望遠鏡,我們必須積極消除大氣層的影響。

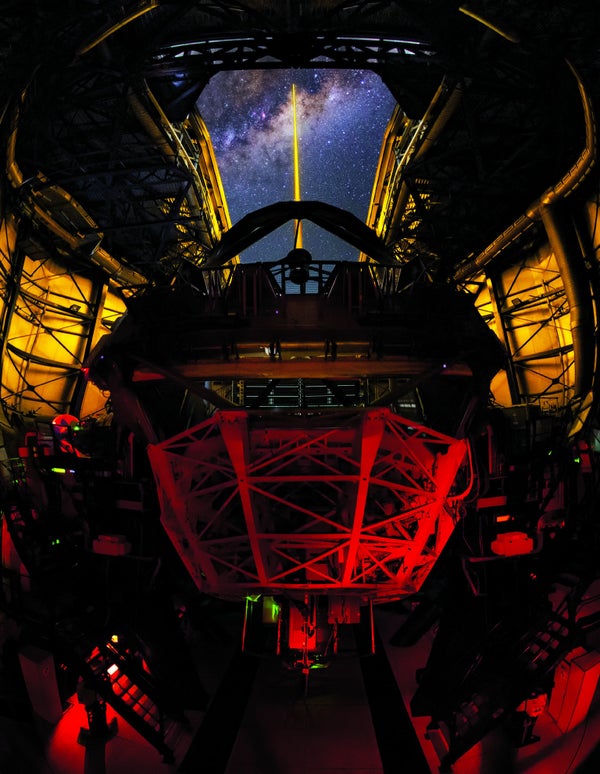

第一個自適應光學概念於 1950 年代初期提出,並於 1970 年代首次被美國軍方使用,特別是用於從地面進行衛星成像。天文學家不得不等到 1990 年代才將該技術應用於他們的天文臺。自適應光學依賴於三個關鍵元件。第一個是波前感測器,一種配備了一組光學器件的快速數字相機,用於繪製朝向望遠鏡的光波的扭曲形狀。該感測器即時測量大氣層造成的扭曲。由於測量必須跟上大氣層的快速變化,因此它需要每秒進行數百到數千次新的對映。為了在如此短的曝光時間內獲得足夠的光子,波前感測器需要大氣層上方明亮的光源。恆星本身很少足夠明亮以滿足此目的。但是天文學家是一群足智多謀的人——他們只是透過向上照射雷射來創造自己的人造星。

這個參考光源——雷射導星——是自適應光學系統的第二個關鍵元件。我們的大氣層有一層鈉原子,厚度為幾公里,位於 90 公里的高度,遠高於引起扭曲的湍流。科學家可以使用專門調諧的雷射激發這些鈉原子。高層大氣中的鈉原子吸收明亮的橙色雷射(與許多城市中的鈉路燈發出的顏色相同),然後重新發射它,產生髮光的人造星。透過將雷射器連線到望遠鏡的側面並跟蹤其運動,這個人造星始終對波前感測器可見。

現在我們可以持續跟蹤波前的形狀,我們需要校正其像差。這是系統的第三個主要元件的工作:可變形鏡。該鏡子由薄反射膜製成,下方是一系列致動器,這些機構推動和拉動膜以塑造反射光。每次波前感測器進行測量時,它都會將此資訊傳送到鏡子,鏡子會以補償入射光中的扭曲的方式變形,從而有效地消除大氣層引起的像差。大氣層變化如此之快,以至於必須每毫秒左右進行一次校正。這是一個主要的機械和計算挑戰。可變形鏡硬體必須能夠每秒進行數千次運動,並且必須與計算機和波前感測器配對,才能跟上這個速度。有多達幾千個致動器,每個致動器將可變形鏡表面移動幾微米。以自校正的方式跟上這種持續更新過程就是我們所說的“閉環”。

儘管這項技術困難而複雜,但到目前為止,天文學家已經基本掌握了自適應光學技術,所有主要的 оптический 天文臺都配備了這些系統。甚至還有用於不同型別觀測的專用版本。“經典”自適應光學僅使用一個導星和一個可變形鏡,這使得可以在相當有限的天空區域內進行大氣湍流校正。更復雜的系統,例如多共軛自適應光學,使用多個導星和多個可變形鏡來探測和校正望遠鏡上方更大體積的大氣湍流。這種方法打開了比經典自適應光學可以實現的範圍大 10 到 20 倍的無大氣天文觀測視窗——但價格要高得多。在其他情況下——例如,當天文學家想要研究單個目標(如系外行星)時——重要因素不是視場大小,而是接近完美的影像解析度。在這種情況下,極端自適應光學系統使用更快、更高解析度的波前感測器和鏡子,通常與濾光片結合使用,以阻擋宿主恆星的光線,從而實現對圍繞其執行的昏暗系外行星的成像。我們現在已經進入一個時代,期望任何望遠鏡都配備自己的自適應光學系統並不誇張,並且我們開始將這項技術的使用擴充套件到天文學之外。

來源:5W 資訊圖

太空垃圾問題

具有諷刺意味的是,這些新的應用之一幫助激發了自適應光學技術的早期發展:對近地軌道物體的觀測。這個研究領域通常稱為空間態勢感知,包括對人造物體(衛星)以及自然物體(流星體)的觀測和研究。一個合理的擔憂是,發射的航天器數量不斷增加也將增加它們之間碰撞的次數,從而導致更多的碎片。最壞的情況是,將發生級聯效應,導致某些軌道完全無法使用。這種災難性的,但相當有可能的可能性被稱為凱斯勒綜合徵,以美國宇航局科學家唐納德·J·凱斯勒的名字命名,他早在 1978 年就預測到了這種情況。

目前大約有 34,000 個人造物體(大於 10 釐米)在地球軌道上執行;其中只有約 10% 是活躍衛星。太空垃圾正在人類太空活動最頻繁的高度累積,主要是在低地球軌道(距地面約 300 至 2,000 公里)和地球靜止軌道(約 36,000 公里)。雖然我們可以使用雷達、光學望遠鏡和雷射跟蹤站跟蹤較大的物體,但在 1 到 10 釐米範圍內有數十萬塊碎片,還有 1 億多塊小於 1 釐米的碎片,它們的位置基本上是未知的。

2013 年電影《地心引力》中的碰撞場景殘酷地說明了如果一塊大型垃圾與例如國際空間站發生碰撞會發生什麼。美國宇航局報告稱,在過去 20 年中,空間站每年必須進行大約一次規避機動,以避開飛得太近的太空碎片,而且這種趨勢正在增加,2020 年進行了三次機動。太空垃圾有能力嚴重擾亂我們目前的生活方式,而我們通常在不知不覺中,很大程度上依賴於太空技術。衛星對於手機、電視和網際網路當然是必不可少的,但全球定位、銀行、用於天氣預報的地球觀測、對自然災害的緊急響應、交通運輸以及許多其他對我們日常生活至關重要的活動也是如此。

許多專案旨在清理太空,但這些努力在技術上很困難,在政治上很複雜且成本高昂。與此同時,包括我們澳大利亞國立大學團隊在內的一些科學家正在努力從地面開發緩解策略。從地球工作更容易且更經濟實惠,並且可以依靠我們已經擅長的技術,例如自適應光學。

天文學自適應光學的應用方式與空間態勢感知的應用方式之間存在各種細微的差異。衛星的速度取決於它們與地球的距離。例如,在距地面 400 公里的高度,國際空間站以每秒 8 公里的驚人速度飛行,並且每小時半完成一次完整軌道。這比太陽和恆星的視運動速度快得多,由於地球的自轉,太陽和恆星需要一天才能繞過頭頂。由於這種速度,當望遠鏡跟蹤衛星時,大氣湍流似乎變化得更快,自適應光學系統必須進行比跟蹤天文物體快 10 到 20 倍的校正。我們還必須將導星雷射束指向衛星稍前方,以探測衛星將在幾毫秒後到達的大氣層。

自適應光學可用於跟蹤和拍攝低地球軌道中的衛星和碎片影像,並提高對低、中和地球靜止軌道中物體的跟蹤。我們跟蹤空間物體的方式之一是光探測和測距,這項技術更廣為人知的名稱是雷射雷達。我們將跟蹤雷射(不要與導星雷射混淆)投射到空中以從衛星上反射回來,然後我們測量它返回到我們這裡所需的時間,以確定航天器到地球的精確距離。在這種情況下,自適應光學系統透過在雷射束穿過湍流大氣層之前有意扭曲其光線來預先調節雷射束。我們計算我們的扭曲以抵消湍流的影響,以便雷射束在離開大氣層後不受干擾。

除了跟蹤太空碎片外,我們還希望能夠使用這項技術將物體推離航線,如果它們正朝著碰撞方向前進。當雷射光子的少量壓力從碎片表面反射時,可以改變具有大面積質量比的物體的軌道。為了有效,我們需要自適應光學將雷射束精確地聚焦在我們想要的位置。這種策略不會減少軌道上的碎片數量,但它可以幫助防止碎片與碎片之間的碰撞,並可能延遲災難性凱斯勒情景的發生。最終,可以在全球範圍內部署此類系統以幫助管理空間環境。

焦點:甚大望遠鏡拍攝的行星海王星的兩張影像——一張是在自適應光學系統開啟之前拍攝的,一張是在之後拍攝的——顯示了該技術帶來的差異。來源:P. Weilbacher (AIP) 和 ESO

量子傳輸

空間安全不是唯一可以從自適應光學中受益的應用。加密通訊對於我們在最近幾十年中看到的許多技術進步至關重要。來自手機和手錶的即付即用支付系統、網上銀行和電子商務都依賴於高速安全通訊技術。我們用於這些通訊的加密基於難以解決的數學問題,並且只有在當前計算機無法足夠快地解決這些問題以破解加密的情況下才有效。量子計算機可能很快就能夠比傳統計算機更快地解決這些問題,這威脅到了傳統加密。密碼學家不斷髮明新技術來保護資料,但沒有人能夠實現完全安全的加密協議。量子密碼術旨在改變這種狀況。

量子加密依賴於光的本質和量子物理定律。任何量子加密系統的支柱都是量子“金鑰”。量子源可以提供源源不斷的真隨機數,以建立牢不可破的金鑰,取代以可預測且因此可破譯的方式製作的經典金鑰。這些金鑰可以以非常高的速率生成,我們只需要使用一次,從而提供可證明牢不可破的密碼。

為了在沒有光纖連線的情況下遠距離傳送量子加密通訊,我們必須將雷射從地面上的光學望遠鏡傳輸到衛星上的接收望遠鏡,然後再返回。傳送這些訊號的問題與我們使用雷射推動一塊太空碎片時面臨的問題相同:大氣層改變了傳輸路徑。但是我們可以使用相同的自適應光學技術來發送和接收這些量子訊號,從而大大增加我們可以傳輸的資料量。這種策略可能使光通訊能夠與大型射頻衛星通訊天線競爭,並具有量子相容的優勢。實現量子通訊還有其他障礙——例如,需要在不干擾量子態的情況下儲存和路由量子資訊。但是研究人員正在積極應對這些挑戰,我們希望最終建立一個全球量子安全網路。自適應光學是實現這個夢想的關鍵組成部分。

大氣高速公路

突然之間,曾經專用於研究天體的技術可能幫助我們實現未來的一些偉大目標——保護空間安全和安全通訊。這些新的應用反過來將推動自適應光學向前發展,也有利於天文學。

傳統上,自適應光學僅適用於大型天文臺,在這些天文臺中,成本可以透過大的效能提升來證明是合理的。但是,即使在適度的孔徑上,空間監測和通訊也從自適應光學中獲益匪淺。我們發現自己處於這樣一種境地,即所有這些社群都可以互相幫助。一旦配備了自適應光學系統,未充分利用的望遠鏡可能會找到新的生命,而太空碎片監測器渴望獲得更多的望遠鏡訪問許可權,以覆蓋儘可能多的緯度和經度。對於未來的天文臺,天文學家正在考慮在其望遠鏡和儀器中增加技術要求,使其與空間態勢感知和通訊等其他空間研究應用相容。這不僅加強了他們的科學案例,還使他們能夠獲得新的資金來源,包括私營企業。

我們正在進入一個多學科時代,天空是一種共同資源。在我們銳化天空影像的同時,我們正在模糊所有使用望遠鏡作為主要工具的活動之間的界限。構建自適應光學系統的科學家和工程師現在正在擴大他們的合作圈,並將自己置於這種新動態的中心。

自適應光學也越來越多地在沒有望遠鏡的情況下使用。自適應光學的一個重要且現在相當主流的用途是在醫學成像和眼科中,以校正透過活體組織和眼睛成像引入的像差。其他用途包括用於工業雷射工具的最佳雷射聚焦,甚至反導彈軍事雷射。現在是探索自適應光學在太空和地球上的潛力的最激動人心的時刻。