許多科學領域都有奠基性文獻:例如,艾薩克·牛頓的《自然哲學的數學原理》奠定了經典力學的物理學基礎,查爾斯·達爾文的《物種起源》奠定了進化生物學基礎。但只有計算機科學可以聲稱其基礎隱藏在尾註中。

奧古斯塔·艾達·金,洛夫萊斯伯爵夫人,更廣為人知的名字是艾達·洛夫萊斯,於1842年受委託翻譯一篇關於世界首臺通用計算機的論文。她在論文後附加了自己的註釋,這些註釋的篇幅是原文的三倍,並且在技術含量和哲學見解方面完全超越了原文。它們所反映出的令人印象深刻的遠見卓識,使她成為最早預見到我們今天認為理所當然的計算機通用能力的人。

洛夫萊斯的父親現在為世界各地的人們所熟知,但她從未親自認識他。以英國浪漫主義詩歌聞名的拜倫勳爵,在所有人的描述中都是一個糟糕的丈夫和缺席的父親。(在1812年第一次見到拜倫勳爵後,貴族卡羅琳·蘭姆夫人顯然稱他為“瘋狂、壞和危險的人物”。)洛夫萊斯的父母短暫而動盪的婚姻以拜倫夫人(原名安娜貝拉·米爾班克)指控她的丈夫虐待和不忠而告終,而這距離她女兒出生僅僅五週。儘管他們再也沒有見過面,但拜倫勳爵至少對他的女兒產生了兩個持久的影響。首先,她對他和他的作品保持著好奇心,並透過詩意的視角感知了她後來的大部分科學世界觀。其次,拜倫夫人試圖透過引導她遠離文學研究,轉而培養她對科學和數學的興趣,從而保護洛夫萊斯免受她父親反覆無常的性格的影響。

關於支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關發現和塑造我們今天世界觀點的具有影響力的故事的未來。

洛夫萊斯智力生涯中最重要的合作關係是與博學家查爾斯·巴貝奇的合作,她在17歲時遇到了他。1833年,他們相遇的那一年,巴貝奇已經開始設計第一臺通用機械計算機,稱為分析機。這個想法深深吸引了洛夫萊斯,兩人成為了親密的朋友和合作者。

如果巴貝奇成功地建造了它,他的分析機將是一項令人驚歎的奇蹟。草圖和規格表描繪了一個錯綜複雜的野獸,搖晃的齒輪柱高達15英尺,槓桿面板同步運轉,數千個運動部件像蒸汽朋克管絃樂隊一樣一起攪動。儘管無法識別為您的筆記型電腦的祖先,但該裝置非常包含了現代計算機體系結構中的大部分相同元件。它有一箇中央處理單元,稱為“磨坊”,用於執行算術運算、記憶體儲存、用於讀取資料和程式的輸入功能,甚至還有一臺印表機。

請記住,這個時代早於電子時代,因此蒸汽將為所有這些功能提供動力。每個齒輪柱堆疊了40個齒輪,每個齒輪有10個齒,標記為0到9。齒輪位置對應於一個40位數字,很像組合鎖中的撥盤。磨坊可以透過涉及齒輪旋轉和交換的複雜程式來處理這些數字。但將分析機與其前身區分開來的秘訣在於它是可程式設計的。

艾達·洛夫萊斯有時被稱為世界上第一位計算機程式設計師,她也是第一個預見到分析機潛力的人。

API/Gamma-Rapho via Getty Images

該設計靈感來自提花織布機,它連線到織布機上,透過穿孔卡片技術實現編織自動化,從而顛覆了19世紀的紡織工業。與提花織布機一樣,分析機本可以讀取穿孔卡片形式的指令。巴貝奇曾為一種早期的裝置建造了一個原型,稱為差分機(目前在倫敦科學博物館展出),它可以機械地計算一組預設的操作,例如某些對數和三角函式。他放棄了它,因為他看到了機器在可程式設計以執行任意計算方面的更大潛力。

可程式設計性將機器從單純的計算器提升為計算機。分析機本可以根據先前計算的結果來選擇要遵循的指令——這種技能稱為條件分支。這種能力本可以使機器能夠使用諸如當今程式語言中看到的“if-else”語句和迴圈之類的東西來執行高階指令。儘管巴貝奇理解可程式設計性的力量,但他仍然將分析機視為純粹的數學裝置。只有洛夫萊斯預見到了計算機的真正潛力。

在洛夫萊斯第一次瞭解到分析機十年後,她受委託翻譯一篇關於該主題的論文,該論文由數學家兼工程師路易吉·費德里科·梅納佈雷亞(他後來成為義大利第七任總理)撰寫。洛夫萊斯擁有比梅納佈雷亞更詳細的關於該引擎的知識,她糾正了他的錯誤,並添加了七個尾註,僅這些尾註就構成了計算史上具有里程碑意義的檔案。

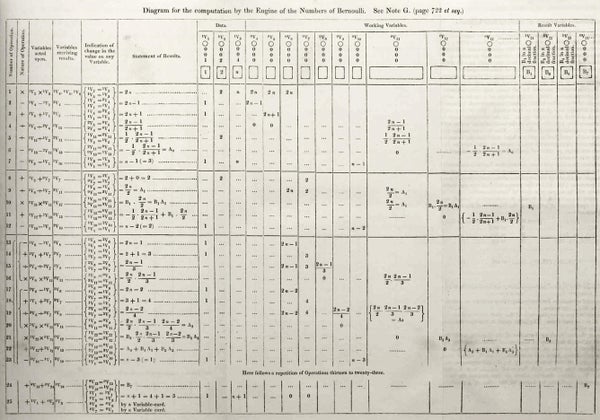

許多回顧都關注“註釋G”,因為它包含第一個已釋出的計算機程式。洛夫萊斯的程式計算伯努利數,它在稱為分析的數學分支中起著關鍵作用。她的計算方法使用了比必要更多的計算步驟,但她故意選擇這種方法來炫耀機器的功能和靈活性。儘管許多人認為她是第一位計算機程式設計師,但一些歷史學家認為未發表的程式早於她的註釋,並且從技術上講,註釋G包含的不是我們今天命名的程式,而是一個執行跟蹤——程式執行期間執行的每個操作的記錄。我認為這種爭論毫無意義,因為我認為“第一位計算機程式設計師”的稱號低估了她的其餘註釋中所蘊含的智慧。

巴貝奇將分析機視為數學裝置。畢竟,它主要儲存和運算元字。但洛夫萊斯認識到,如果數字代表其他事物,那麼一臺旨在處理數字的機器可以做更多的事情。例如,她在尾註中寫道:“假設,例如,和聲科學和音樂創作中音調的基本關係能夠進行這種表達和調整,那麼該引擎可能會創作出任何複雜程度或範圍的精巧而科學的音樂作品。”現在,大約180年後,生成式人工智慧工具,如Suno和Udio,可以根據基於文字的提示創作音樂。

洛夫萊斯的洞察力標誌著一個深刻的概念飛躍,直到一個世紀後艾倫·圖靈的工作才將其形式化:從根本上說,計算涉及根據規則操縱符號。這些符號可以代表什麼沒有限制。這個想法內置於圖靈的計算數學模型中,它起源於洛夫萊斯。我們今天認為理所當然的是,相同的0和1位元編碼每種型別的媒體——文字、影像、音訊、影片——但很難想象這個未來是在第一臺計算機甚至還沒有建成之前就被預見的。

洛夫萊斯還明確討論了人工智慧,開啟了一場定義現代的辯論。她在尾註中得出結論,分析機不會是智慧的,因為它不會創造任何東西,她認為“它可以做我們知道如何命令它執行的任何事情”。圖靈在他的關於“思維機器”的開創性論文中點名挑戰了洛夫萊斯。儘管他承認計算機僅僅做它們被告知要做的事情,但圖靈暗示它們仍然有能力讓我們感到驚訝。他承認洛夫萊斯從未有機會與計算機互動,因此缺乏親身體驗這種驚喜的優勢。在今天的人工智慧領域,許多人現在相信機器可以表現出智慧(儘管來自洛夫萊斯陣營的頑固分子並不難找到)。洛夫萊斯甚至考慮過僅僅在紙上草繪的一堆叮噹作響的齒輪是否會是智慧的問題,這表明她有多麼超前於時代。

最終,巴貝奇與英國政府的爭議關係意味著他從未獲得足夠的資金來將分析機變為現實。將洛夫萊斯關於計算機潛力的預言性言論與英國當時的首相羅伯特·皮爾的一句話進行對比很有趣:“我們該怎麼做才能擺脫巴貝奇先生和他的計算機器?如果完成,就科學而言,它肯定毫無價值?”