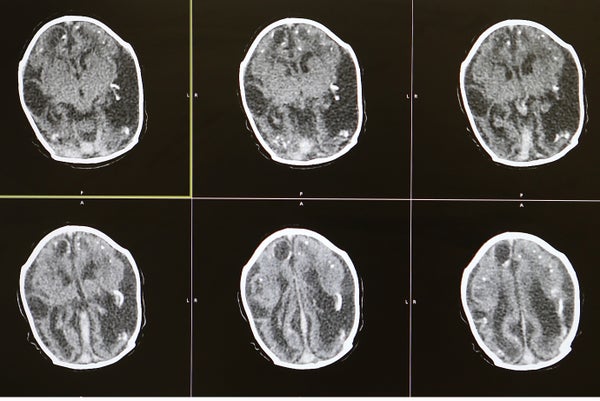

一個微小的變化——僅僅一個突變——似乎增強了現代寨卡病毒攻擊胎兒腦細胞的能力,助長了近期席捲美洲的涉及小頭畸形(頭圍過小)的出生缺陷浪潮。該研究結果於週四發表在《科學》雜誌上。

中國研究人員發現,在寨卡病毒於 2013 年首次在法屬波利尼西亞爆發的幾個月前,寨卡病毒的結構蛋白上發生了一個氨基酸的單次交換——從絲氨酸變為天冬醯胺。

該團隊的研究結果可能開始回答寨卡病毒流行病中一個懸而未決的問題:為什麼在過去幾年疫情嚴重地區出現了寨卡病毒相關的小頭畸形和其他腦部異常,但在 1947 年發現該病毒後的幾十年裡卻沒有出現?一種理論認為,寨卡病毒與小頭畸形的關聯以前沒有被發現,是因為病例太少,無法看到這種聯絡。另一種主要理論是,現代病毒的某些東西發生了變化,使其能夠比其祖先更有效地感染腦細胞。這項新的研究表明,後一種理論是正確的。“這是一項非常好的研究,它給出了一個基於科學的合理解釋,”美國國立衛生研究院國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福奇說。他補充說,如果其他小組能夠複製這些結果,將進一步加強這些結果。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

病原體中的並非所有變化都具有重要意義。病毒在複製過程中不斷突變,這使得識別功能上重要的變化變得困難。但中國研究小組對現代寨卡病毒和 2010 年從柬埔寨患者身上分離出的祖先毒株之間的差異進行了編目,然後使用計算機建模軟體表明,一種稱為 S139N 取代的單氨基酸突變可能很重要。

研究人員透過用不同實驗室製造的寨卡病毒版本感染新生小鼠(其發育類似於人類胎兒)來測試這一想法。他們發現,帶有 S139N 突變的病毒對動物的腦細胞造成了最大的損害。接下來,科學家們使用逆向遺傳學證實了他們的發現——將單個替換突變 S139N 替換到其他完全相同的寨卡病毒中。該小組用兩個版本的寨卡病毒感染了新生小鼠,發現不含 S139N 的版本對動物的危害較小。他們還在實驗室中的人類神經幹細胞中重複了一些測試,並注意到現代寨卡病毒比祖先毒株殺死了更多的細胞。

S139N 突變如何增強寨卡病毒感染腦細胞的能力仍然未知。由於該突變位於有助於形成病毒結構的蛋白質內,因此它可能與結合有關——也許允許病毒以更大的親和力與細胞結合,福奇說。

即使有了這項新發現,中國研究人員仍然承認他們的研究可能不是寨卡病毒相關小頭畸形的原因的最終結論。他們發現 S139N 交換導致了最嚴重的臨床結果,但他們也注意到其他沒有這種突變的現代寨卡病毒株(一些發生在野生環境中,另一些是實驗室製造的)也可能導致小鼠輕度小頭畸形和其他細胞損傷。“除了宿主因素[例如受影響社群對病毒的低免疫力]外,肯定還有其他一些未知的病毒蛋白或氨基酸可能會單獨或協同地導致小頭畸形的複雜發病機制,”北京微生物流行病研究所病毒學系主任兼主要作者秦成峰說。

“我們的研究確定了一個與嚴重小頭畸形相關的獨特遺傳決定因素,”秦補充說。這項工作可能對寨卡病毒的控制也有其他影響。秦說,後續用於測試疫苗或抗病毒藥物療效的實驗應使用帶有 S139N 突變的現代毒株。秦還警告說:任何未來包含活但減弱的病毒形式的寨卡病毒疫苗——如目前在美國國立衛生研究院正在開發的一種——都不應包含這種有害突變,即使該病毒已減毒(改變以變得毒性較小)。* 美國國立衛生研究院表示,其候選疫苗(包含 S139N 突變)在早期的猴子測試中並未損害腦組織。領導這些實驗的美國國立衛生研究院高階副科學家斯蒂芬·懷特黑德說,新的研究結果(涉及將病毒注射到大腦的小鼠)可能無法反映靈長類動物對透過皮膚注射的病毒的反應。

儘管如此,去除潛在的問題性突變是福奇說可能值得考慮的事情。“如果你有一種帶有神經營養性(與神經系統相關)突變的東西,並且正在製造一種活減毒疫苗,”他解釋說,“刪除該突變並且不在那裡進行突變是有道理的。”

*編者注(2017 年 9 月 28 日):此句子在釋出後進行了編輯。原文錯誤地指出,這種活病毒疫苗正在南美進行第一階段試驗,由美國國立衛生研究院進行測試。