2014年,天文學家宣佈了一項驚人的發現:來自宇宙大爆炸最初時刻的原始波。南極望遠鏡的結果驗證了長期存在但仍不穩固的宇宙暴脹假說,即極早期宇宙經歷了一個大規模加速膨脹的時期。新聞報道一片譁然,參與研究的科學家們也在慶祝新聞釋出會上欣喜若狂。

但這都只是一堆塵埃。確切地說是塵埃。該團隊在其分析中沒有充分考慮到星際塵埃的影響。經過適當的校準,這項改變正規化的結果消失了。

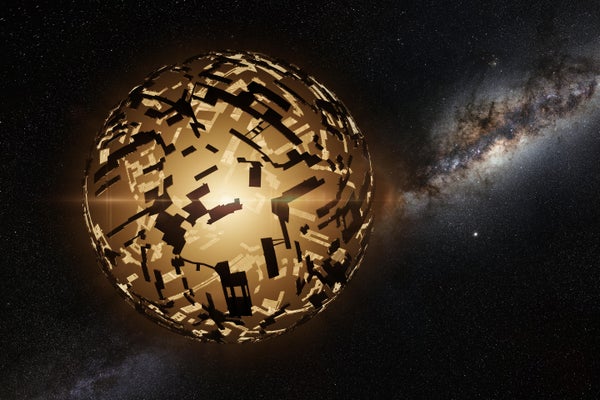

還記得塔比星嗎?2015年,天文學家推測,其奇怪的光線模式可能是外星巨型結構的產物。隨之而來的是媒體轟動、備受矚目的演講等等。進一步分析顯示,那又是……塵埃,又是塵埃。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續刊登關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的報道。

最近,一群天文學家聲稱在金星大氣層中發現了大量的磷化氫,並提出可能存在某種形式的奇異生命漂浮在雲層頂部。在媒體炒作消退後,其他研究人員發現了原始分析中的重大缺陷(至少這次不是塵埃)。

不僅僅是天文學。中微子的速度可以超過光速。莫扎特可以讓你的孩子更聰明。染髮會讓你得癌症。智慧手機會讓我們變笨。

非常非常驚人。但也非常非常錯誤。

浮華與錯誤之間的強相關性來自幾個因素。首先,許多,如果不是大多數的科學研究是錯誤的。這就是為什麼它是研究;如果我們提前知道答案,我們就無需進行科學研究。許多科學論文都是推測性的,依賴於受控引數的超特定假設,或者只是對黑暗的瘋狂想法。正是透過這種不斷湧現的想法、結果和研究,我們才得以探索和探究自然的運作方式,希望能從中梳理出一些對更深層次理解的閃光。

其次,科學家們面臨著儘可能多地發表文章的變態激勵——“不發表就滅亡”——並儘可能在頂級期刊上發表他們的研究成果。由於最大的期刊只接受最具影響力的研究,因此學術界存在巨大的壓力,要求誇大研究結果並提出大膽的主張,這增加了他們站不住腳的研究結果經不起進一步推敲的可能性。

最後,還有現代炒作機器。雖然許多記者尊重科學家,並希望忠實地呈現科學研究的結果,但出版商也面臨著他們自己的激勵,以吸引眼球、點選量和下載量。故事越聳人聽聞,就越好。

皮尤研究中心報告稱,對科學的信任持續下降,在調查受訪者中,只有57%的人認為科學對社會的積極影響大於消極影響。我認為這部分是由於對科學成果的公然誇大。公眾看到科學自相矛盾的次數越多,人們就越不可能相信下一個登上頭條的新聞。科學家們大聲地、公開地犯錯的次數越多,反科學團體就越有彈藥來對抗值得信賴的專家。

這並不是說科學成果不能既有趣又正確。2015年發現合併黑洞產生的引力波非常引人入勝,而且完全正確。用於對抗冠狀病毒大流行的mRNA疫苗的釋出簡直是奇蹟——而且它們確實發揮了作用。

然而,從我在科學和科學傳播領域的經驗來看,絕大多數情況下,如果一個結果很有趣,那它很可能是錯誤的。在這裡我要明確一點。我確信您發現大多數(如果不是全部)科學研究都非常有趣——我也一樣。但是,一個結果對更廣泛的社群越有趣,頭條新聞、閒聊、關注和質疑就越多,它就越有可能值得保持一點健康的懷疑態度。

只需瀏覽一下您最喜歡的科學期刊的最新一批文章。一旦您克服了技術術語,您就會發現許多論文在某種程度上是乏味的。不是說不值得閱讀或進一步探索的乏味,而是說它們不會登上高影響力期刊的版面,更不用說您當地的報紙了。大多數科學論文都是小步驟、方法論技巧或略微偏離正軌的理論彎路。大多數科學成果都來得緩慢、漸進且默默無聞。

只有一小部分科學成果從期刊走向報紙,甚至更少的一部分登上全球頭條。廣大公眾只能透過高度過濾的鏡頭看待科學,而透過該過濾器的內容更有可能是錯誤的。

對待科學成果、新聞和標題的最佳方法與科學家自己使用的方法相同:健康的懷疑態度。

首先,看看時間線。驚人的結果可能是正確的,但它們通常以多年(如果不是數十年)在該方向上持續穩定的進步為後盾。引力波的發現花了四分之一世紀的努力,而mRNA疫苗的根源可以追溯到20世紀90年代。一個重大的成功結果通常是一個緩慢而穩紮穩打的最後一步。

其次,看看範圍。結論越大,影響越深遠或越廣泛的主張通常站不住腳。好的個別研究通常具有精心制定的侷限性和明確說明的警告;需要一個科學家社群的全面努力才能建立起普遍共識。氣候變化隨著時間的推移被證明是真的,黑洞是一個邊緣的可能性,在重複的觀察中逐漸累積,系外行星在經過數十年的搜尋後,才在1992年最終被發現。

最後,要有耐心。科學部分是一種有組織的懷疑主義,第一個嚴格攻擊新想法的人將是其他科學家。新的研究可能會駁斥、重申或修改現有的結果。只有時間和無數小時的工作才能揭示一個結論是否經得起推敲和最終的證據判斷。

警惕聳人聽聞的標題;不要相信你看到的一切。但是,當一項又一項研究出爐,構建起理論和實驗相互關聯的格子框架時,允許你的信念發生轉變,因為那時科學過程很可能已經得出了一個有趣且有用的結論。具有諷刺意味的是,正是透過這種健康的懷疑主義過程,才能重獲對科學的信任。透過用科學的眼光看待科學成果——最初持懷疑態度,但允許信念隨著證據的分量而轉變——我們可以培養出我們需要的直覺,從而拒絕聳人聽聞的標題,但知道何時一項新結果是正確的。

與此同時,請記住,如果它很有趣,那它很可能是錯誤的。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。