我在 2017 年春天偶然受邀參加了一個起初看起來是錯誤的科學會議。邀請是第三手的,細節模糊但引人入勝。我乘汽車、火車來到市中心的一家酒店,在那裡我穿過一系列會議室,直到門上的一個標誌清楚地表明事情非常不對勁。上面寫著“MAPS 3 期會議”。

3 期是藥物臨床試驗批准前的最後一步。它是在一大群研究志願者中進行的,以確保藥物安全有效。圍繞這些試驗的無休止的會議通常涉及數月的審查、保密協議和合同;它們不應該被誤入歧途的科學家透過第三手邀請闖入,我立刻感到格格不入。

在我能夠撤退之前,有人從會議室裡走了出來,認真地打量著我。她讓我解釋一下自己,然後,令我驚訝的是,她轉向簽到臺的工作人員說:“給她一張名牌。我們稍後會解決這個問題。” 到那天結束時,我已經認識了這位女強人的名字:貝拉·亞扎爾-克洛辛斯基,多學科迷幻研究協會 (MAPS) 的首席科學官。我在行為藥理學和臨床試驗方面的背景似乎引起了她的注意,到會議結束時,我已經承諾與她合作開展 3 期專案,該專案將評估 MDMA(俗稱 Molly 或搖頭丸)對嚴重 PTSD 或創傷後應激障礙的療效和安全性。PTSD 的特點是反覆體驗不受歡迎的創傷記憶,根據國家 PTSD 中心的資料,美國每年有多達 1500 萬人患有這種使人衰弱的疾病。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

MDMA,即 3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺的縮寫,是一種苯丙胺類化合物,最初由歐洲製藥巨頭默克公司於 1912 年開發,作為一項關於凝血劑的研究計劃的一部分。它被擱置多年,後來在 20 世紀 70 年代由化學家亞歷山大·舒爾金重新合成,並在他的著作《PiHKAL》中永垂不朽,該書包含 MDMA 的配方。不久之後,舒爾金與一位朋友,加利福尼亞州奧克蘭的心理學家利奧·澤夫分享了這種化合物。澤夫和他的同事開始在私人診所將 MDMA 與心理療法結合使用,並注意到他們的患者能夠更好地面對情感喚起和痛苦的回憶。在攝入化合物一小時內,患者就可以放下恐懼,面對羞恥和創傷的回憶。

然而,緊隨這一發現之後,MDMA 走出了心理治療師的辦公室,湧入大眾流通,成為 20 世紀 80 年代最常用的娛樂性物質之一。1985 年,美國緝毒局 (DEA) 將 MDMA 列為 Schedule I 物質,擁有該物質成為犯罪,最高可判處 15 年監禁。美國國立衛生研究院隨後花費了二十年時間資助研究,表明 MDMA 具有神經毒性,並且通常是致命的。

動物研究表明,MDMA 會誘導神經遞質血清素的大量釋放,血清素是一種訊號分子,是情緒和情感的重要調節劑。一旦釋放到突觸(神經元之間化學訊號傳遞的小間隙)中,血清素就會作用於附近神經元上的受體,以改善一個人的情緒狀態。MDMA 不僅會引起血清素激增,還會阻止訊號分子被分泌它的神經元重新吸收,從而使血清素在突觸中停留併發出訊號的時間比平時更長。這種血清素激增還會誘導激素催產素和血管加壓素從大腦中稱為下丘腦的區域釋放出來。這兩種激素都被認為可以促進人際關係和親近感。

早期的這些研究表明,MDMA 可以促進含血清素神經纖維的持久重組,但它們也表明,這種變化僅在高劑量下發生,並且會隨著時間的推移而逆轉。然後,約翰·霍普金斯大學醫學院的神經學家喬治·裡考特出現了,他因吹噓 MDMA 的所謂神經毒性和致命影響而聲名鵲起。裡考特聲稱,“即使一劑 MDMA 也可能導致永久性腦損傷。” 他的研究結果宣稱 MDMA 會破壞大腦,並在其身後留下受損的纖維,這些結果發表在《科學》雜誌上,並被國家藥物濫用研究所一次又一次地用來支援禁毒戰爭。

這些資料後來被撤回,原因是安非他命而非 MDMA 導致了報告的神經毒性。但是,我們花了多年時間才擺脫聳人聽聞的反毒宣傳海報,海報上諸如“這就是你的大腦在搖頭丸作用下的樣子”之類的短語被潑灑在人工著色的腦部掃描圖之上,使它看起來好像 MDMA,正如一位 DEA 官員所說,“把你的大腦變成瑞士乳酪。”

更新近的動物資料表明,MDMA 有助於消除對恐懼經歷的記憶,並削弱齧齒動物創傷記憶的重新啟用。這些研究表明,即使是出了名的獨居章魚,在化合物的影響下也會產生擁抱的愛好。也許最有趣的是動物資料,這些資料表明,MDMA 與催產素釋放相結合,可能會重新啟動類似於兒童社交和情感學習期間發生的“關鍵期”。這種重新開放似乎創造了一種流動狀態,在這種狀態下,與深刻創傷記憶相關的痛苦負面情緒可以得到處理和減輕。

同樣,最近的人類資料表明,當受試者與值得信賴的人玩遊戲時,MDMA 會增加合作行為,並且當他們的信任受到損害時,MDMA 可能有助於情緒恢復。如果 MDMA 真的可以軟化負面記憶的束縛,我們該如何採取下一步措施來評估和開發它,使其成為退伍軍人、身心虐待和性侵犯受害者以及經歷 PTSD 的自然災害倖存者的潛在治療藥物?

達成肯定

在 MAPS 會議結束後,我坐在車裡,思考著 3 期臨床試驗中涉及的巨大障礙。我向亞扎爾-克洛辛斯基解釋說,雖然我在 2 期測試方面積累了相當多的經驗,但我從未進行過 3 期試驗,並且認為僅僅憑藉決心就能解決不可避免會出現的複雜問題似乎是愚蠢的短視。她毫不氣餒,但我感到恐懼。

Schedule I 狀態是藥物開發商的禍根。根據美國《管制物質法案》,Schedule I 物質在定義上沒有醫療用途,沒有公認的安全資料,並且具有很高的濫用潛力,這意味著通常沒有聯邦資金來研究此類化合物作為潛在的治療藥物。

考慮到監管障礙,為 Schedule I 物質建立研究計劃是一個困難且耗時的過程。此類化合物受到高度限制,必須從 DEA 獲得許可,才能允許將它們儲存在研究機構中並分發給受試者。更糟糕的是,1986 年的《管制物質類似物執行法案》規定,所有“與 Schedule I 化合物基本相似”的化合物也是非法的,因此在實驗室中甚至無法近似 MDMA 等藥物的效果,而不會冒刑事指控的風險。

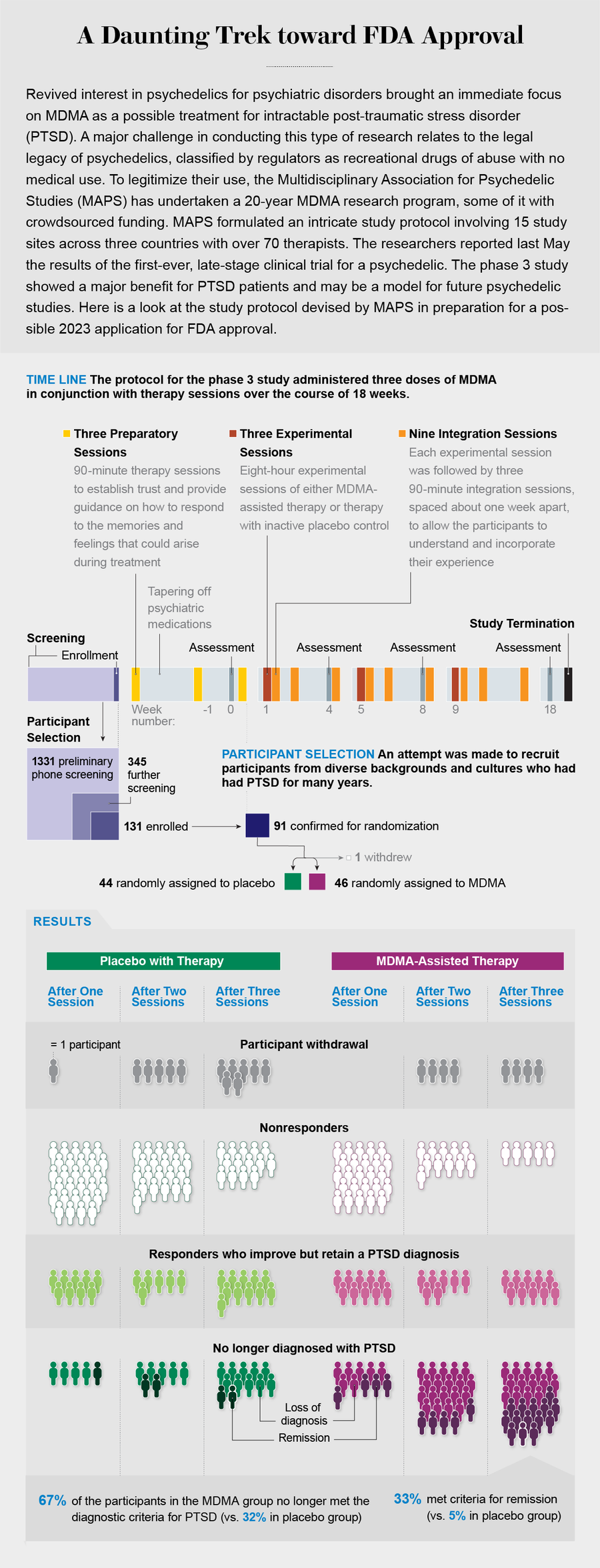

圖片來源:5W 資訊圖表(時間軸和參與者選擇)和達娜·史密斯(結果);來源:“MDMA 輔助治療嚴重 PTSD:一項隨機、雙盲、安慰劑對照的 3 期研究”,作者:Jennifer M. Mitchell 等人,《自然醫學》,第 27 卷;2021 年 6 月

要使用 Schedule I 物質,首先需要申請 DEA 許可證,其中列出每種涉及的化合物、每項實驗將使用的量、化合物的儲存地點和方式、誰可以進入該空間、什麼安全措施將保護它們,以及將使用什麼記錄儲存程式和審計跟蹤來跟蹤它們。每年都需要支付年費,並且每次更改都需要提交修訂。這個艱苦的過程勸退了除最堅定的研究人員之外的所有人。也沒有明確界定的重新分類管制藥物的流程,因此,即使有足夠的資料證明 MDMA 等化合物具有真正的藥物效果和較低的濫用潛力,也沒有明顯的途徑將它們重新分類為 Schedule II、III 或 IV 物質。

一旦 DEA 簽署了 Schedule I 訪問許可權,就需要進行類似複雜且耗時的過程,才能獲得食品和藥物管理局的批准,將 Schedule I 物質給予人類。第一步是向 FDA 藥物評估和研究中心內的適當部門提交新藥研究 (IND) 申請。此申請必須包含迄今為止關於該藥物的幾乎所有已知資訊,包括來自動物藥理學和毒理學研究的資料、任何人體實驗的結果、消除對純度和供應的擔憂的生產計劃,以及關於臨床試驗方案甚至參與研究人員的其他詳細資訊。FDA 的政策是在 30 天內回覆 IND 申請,但如果由於任何原因該機構感覺不宜批准,則可以將專案無限期地擱置臨床,這對於臨床研究人員來說被認為是死亡之吻。

我們的研究團隊能夠利用特殊協議評估 (SPA),這是一種新的機制,可以透過該機制更快、更透明地進行 FDA 批准流程。SPA 允許贊助商(在本例中為 MAPS)與 FDA 就研究設計達成協議,包括特定數量的受試者、劑量、分析計劃和結果指標。由於與 FDA 的面對面交流是一種稀有且寶貴的商品,因此在 2017 年獲得令人垂涎的 SPA 是一項巨大的福利,同年獲得突破性療法資格更是錦上添花。突破性療法指定允許擴大對機構支援和指導的訪問許可權,並且如果正在開發用於治療嚴重或危及生命的疾病的藥物,則允許透過快速通道進行批准流程。

即使所有適當的監管和合規問題都已解決,仍然存在化合物的生產問題。對於臨床試驗,此步驟必須在“良好生產規範” (GMP) 認證的實驗室中進行。GMP 確保生產是一致的,在清潔的環境中進行,並符合 FDA 規定的質量標準。雖然這個過程看起來很簡單,但還是嘗試了幾次才找到一家能夠可靠地生成純化合物的 GMP 認證實驗室。MDMA 也是一種非常靜態的分子,並且傾向於粘附在所有不應該粘附的東西上,這意味著 GMP 設施需要練習才能成功地封裝該藥物。

眾籌臨床試驗

將任何新藥推向市場都很困難,但對於迷幻藥來說,這個過程簡直是令人望而生畏。MAPS 資助的第一個 MDMA 治療 PTSD 的研究於 2001 年獲得 FDA 批准,但 3 期研究的受試者招募直到 2018 年 11 月才開始。即使是 SPA 和突破性療法資格,如果沒有研究資金,也毫無意義。將一種新藥推向市場平均花費 9.85 億美元。由於聯邦機構通常不支援對 Schedule I 化合物的臨床研究,因此迄今為止 MDMA 研究的大部分資金來自慈善事業,甚至還有一些來自眾籌。(順便說一句:如果有人在 10 年前向我建議,有人會在任何地方進行一項由眾籌資助的 3 期藥物試驗,我會嘲笑他們。)

然而,財務狀況可能很快就會改善。就在幾年前,當迷幻藥再次開始在人體試驗中進行測試時,製藥公司並沒有真正爭先恐後地加入這個俱樂部。但在過去一年中,熱情有所提高,迷幻藥初創公司現在比比皆是。如果運氣好的話,這種資金和興趣將幫助 MAPS 在未來兩年內推動 MDMA 首次臨床應用批准透過 FDA。

儘管超過六項 2 期研究已經證明了 MDMA 治療 PTSD 的有效性和安全性,但早期試驗通常無法準確預測隨後進行的大型多中心 3 期試驗的結果。在 MDMA 的案例中,我們很幸運。在三個國家的 15 個研究地點,與 70 多名不同的治療師合作,並與有童年創傷、抑鬱症和難治性 PTSD 亞型的研究參與者合作,我們獲得了令人難以置信的有希望的結果。

接受 MDMA 輔助治療的 3 期研究參與者在 PTSD 症狀和功能障礙方面比接受安慰劑加療法的參與者表現出更大的減輕。此外,他們的抑鬱症狀也急劇下降。到研究結束時,MDMA 組超過 67% 的參與者不再符合 PTSD 的標準。另有 21% 的人產生了臨床意義上的反應——換句話說,焦慮、抑鬱、警惕的精神狀態和情感麻木有所減輕。

儘管人們曾擔心對有自殺意念的人服用任何新藥都可能使他們的問題惡化,但 MDMA 輔助治療並沒有增加自殺想法或行為的指標。MDMA 也沒有表現出任何可衡量的濫用潛力(這應該迫使我們重新考慮禁毒戰爭和 1990 年代的恐嚇策略背後的理由)。

然而,儘管有這些令人鼓舞的發現,但期望 MDMA 在臨床控制較少的情況和更異質的人群中獲得同樣令人印象深刻的結果是不負責任的。迷幻藥物的成功取決於對變數的嚴格控制,例如治療師團隊的經驗、施用治療藥物的環境或環境,以及參與者花費時間整合他們在迷幻療程中學到的東西的量。然而,我們的工作與 MDMA 的娛樂用途無關,娛樂用途通常發生在與精心計劃的臨床實驗截然不同的環境中,並且依賴於通常摻雜各種摻雜物的街頭毒品。

我們目前正在收集 3 期研究的長期隨訪資料。一個重要的問題是 MDMA 和其他迷幻藥的治療效果可能持續多久。顯然,這些化合物不同於 SSRI(選擇性血清素再攝取抑制劑)等藥物,後者必須每天服用,通常持續數年,有時甚至無限期。我們尚不知道我們的參與者是否必須每隔幾年回來接受額外的 MDMA 輔助治療。雖然早期的臨床研究表明迷幻藥的治療效果可能非常持久,但我們也不知道在我們的臨床人群中是否有一些亞群,他們的效果特別持久,而另一些亞群則需要額外的劑量療程或整合工作。

MDMA 是一種體驗式藥物,因此其治療效果受其給藥環境的影響。這是與其他藥物的關鍵區別。我不期望血液稀釋劑在我在父母的客廳裡服用和在我鄰居的廚房裡服用時會產生某些不同的效果。我不期望它會根據我的情緒而以不同的方式工作。

迷幻藥無疑是不同的。它們依賴於心態和環境。因此,必須在服用前向參與者告知該化合物的潛在影響。治療環境必須經過深思熟慮地構建,以提供適當的支援和保護。更重要的是,參與者必須由經過培訓的引導者(通常是接受過特殊培訓的醫生或心理學家)指導整個體驗過程,他們知道如何溫和地轉移和塑造體驗,並幫助他們處理將出現的創傷的許多方面。此外,如果正如動物資料表明的那樣,MDMA 誘導的關鍵期重新開放可能會持續數週,那麼應盡一切努力利用這段時間來治癒、學習和成長。

我們的研究參與者來自多種背景和文化,但所有人都被診斷患有嚴重的 PTSD,並且平均患病時間超過十年。他們中的許多人被認為是難治性的,他們嘗試過其他 PTSD 療法和治療藥物,但都無濟於事。超過 90% 的人報告說伴隨創傷的抑鬱症以及自殺念頭。

參與者通常在開始為期三天的實驗療程之前,與他們的治療團隊一起進行了三次準備療程。這些準備療程幫助我們設定了治療期望,並描述瞭如果受試者是接受 MDMA 的人群,他們應該預料到什麼。由於這是一項雙盲、安慰劑對照試驗,這些療程也讓我們有機會解釋接受安慰劑可能是什麼感覺,以及如何管理對此的失望。(儘管幾乎不可能完全掩蓋迷幻藥的效果,但我們的一些參與者猜測他們接受了 MDMA,但實際上他們接受了安慰劑,有些人猜測他們接受了安慰劑,但實際上他們接受了 MDMA。)

準備療程之後是實驗療程。參與者斜躺在舒適、昏暗的房間裡的沙發上,並收到一板藥物泡罩包裝和一杯水,開始他們的旅程。隨後進行了三個整合療程,引導者與參與者合作,進一步解開實驗療程中暴露出來的創傷。

關於 MDMA 療法的神經生物學作用機制,還有很多東西需要學習,但它通常使參與者能夠積極、開放地討論他們的創傷,而不會在情緒上不知所措——這對 PTSD 患者來說是一個主要挑戰。他們經常以極大的自我同情心討論他們的創傷經歷,我們的一些治療師推測這可能是他們最終從負擔中解放出來的關鍵。到研究結束時,參與者的外貌有時會發生明顯的變化。他們站得更直了,他們與我們對視,他們甚至笑了。

哪個才是?

當我們開發迷幻藥物時,最大的未解之謎之一是主觀“迷幻”體驗對於治療作用是否是必要的,還是應該被設計消除的無關緊要的副作用,以使治療過程更快、更具市場性。事實上,旨在開發“非迷幻”迷幻藥(那些沒有精神活性或致幻作用的迷幻藥)的製藥公司突然湧現出來。然而,鑑於無數資料表明神秘體驗的強度與治療改善相關——以及主觀報告讚揚迷幻頓悟對多年負面思維的有益影響——繼續關注真正的迷幻化合物似乎是明智的。

除了 PTSD 之外,資料還支援 MDMA 用於抑鬱症、焦慮症、飲食失調以及酒精和藥物濫用症。DEA 重新安排管制可能會減少 MDMA 用於這些和其他適應症的臨床評估的障礙。然而,即使在 MDMA 治療 PTSD 的 DEA 和 FDA 批准獲得批准後,在藥物可以上市之前,仍必須完成大量任務。應該建立培訓和認證迷幻藥引導者的渠道,並建立他們可以執業的診所繫統。藥物開發商將需要制定風險評估和緩解策略並將其提交給 FDA 批准——此步驟是為了確認 MDMA 的臨床使用沒有未經檢查的風險或副作用——並且他們將必須設計治療成本結構,以鼓勵 HMO 和保險提供商承擔費用。

我第一次在大學裡讀到關於迷幻藥對焦慮症和成癮的潛在治療效果的文章,當我進入研究生院時,我確信理解這些化合物將導致更好地治療各種精神健康障礙。由於我們始終無法獲得迷幻藥進行實驗室測試,因此我們轉而專注於分離出其生化活性的各個組成部分(通常稱為逆向工程)。

大多數迷幻藥都有多個藥理靶點,並且可以將其分離出來,並使用更容易獲得的藥物逐步測試它們。例如,如果迷幻藥誘導血清素和催產素的釋放,我們可以嘗試用 SSRI 或催產素來改變行為。如果它充當 NMDA 受體拮抗劑,阻斷訊號分子穀氨酸,我們可以使用 NMDA 受體拮抗劑,如氯胺酮。我們中的許多人已經花費了數十年時間,根據我們對迷幻藥生物化學的瞭解,以這種方式研究潛在治療藥物的神經機制和行為影響。儘管神經科學和行為藥理學領域在理解焦慮、恐懼、物質渴求和衝動等行為方面取得了長足的進步,但我們仍然遠未找到治療這些疾病引起的痛苦的萬能藥。也許是時候採取不同的策略了。

50 多年前,在經歷了十年的日益增長的民眾不滿情緒之後,並且為了應對迷幻藥的娛樂用途的蔓延,接受的鐘擺急劇擺動。20 世紀 70 年代的動盪和恐懼推動了國家監管和刑事定罪議程。半個世紀後,鐘擺再次擺動,我們發現自己重新審視迷幻藥物的醫療價值。除了數十項關於 MDMA 作用的新研究外,目前還有幾項關於其他幾種迷幻藥的正在進行的臨床試驗,包括裸蓋菇素、LSD、死藤水和伊博格鹼。

儘管這個新方向可能感覺很開明,但我們必須注意確保皈依者的熱情不會影響我們的決策。我們需要花時間徹底調查這些強大的化合物——瞭解它們的優點和缺點。沒有科學的嚴謹性,鐘擺可能會再次擺動。“適度為宜”和“劑量決定毒性”是我一次又一次聽到的格言。MDMA 作為第一種醫用迷幻藥獲得批准的道路可能仍然漫長而坎坷,但如果我在將近五年前在酒店會議室遇到的熱情和動力可以預示未來,那麼我相信我們正在穩步朝著正確的方向前進。