幾百年前,探險家們航行於海洋,穿越未知的陸地來繪製地球地圖;在過去的半個世紀裡,太空探測器拍攝了我們太陽系的大部分割槽域。然而,儘管我們已經非常瞭解我們的天文後院,但我們對更大範圍的鄰域——我們的銀河系——的印象仍然模糊不清。原因顯而易見:我們無法到銀河系之外去一探究竟。想象一下,派遣一艘宇宙飛船進行數百萬年的旅程,飛出銀河系,回望並拍攝一張照片:這顯然是不切實際的。關於我們宇宙家園,我們仍然有很多懸而未決的問題,例如銀河系有多少條旋臂,離太陽最近的大型結構是否算作一條旋臂,以及我們的太陽系在銀河系中的哪個位置。

然而,最近的努力已經開始從內向外繪製銀河系地圖,使我們首次能夠拼湊出其結構的精確快照。這一正在形成的景象是幾個大型專案的結果,這些專案使用了先進的射電和光學望遠鏡,包括我們的專案——棒狀結構和旋臂結構遺產(BeSSeL)巡天。為了這項工作,我們獲得了前所未有的觀測時間——5000小時——在使用甚長基線陣列(VLBA)上,該系統由國家射電天文臺運營,並由國家科學基金會資助。

我們的初步結果為銀河系提供了一個新的、改進的檢視。除了更好地瞭解銀河系的外觀之外,我們還開始闡明為什麼像我們這樣的星系會呈現旋臂結構,以及我們的天文家園如何融入整個宇宙。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

宇宙鄰域

19世紀早期,威廉·帕森思,即羅斯伯爵三世,建造了一臺72英寸的望遠鏡——在當時是巨大的。他觀察並繪製了我們現在稱之為漩渦星系的星系,該星系顯然具有螺旋狀圖案。然而,在不瞭解它離我們有多遠或銀河系規模的情況下,尚不清楚漩渦星系是銀河系內部的一個小型結構,還是類似於銀河系的大型星雲。關於這些觀點的爭論一直持續到20世紀早期,直到埃德溫·哈勃利用亨麗埃塔·勒維特開發的一種測量明亮恆星距離的技術,證明了漩渦星系和類似的螺旋星系遠在銀河系之外。這一發現顛覆了銀河系可能包含整個宇宙的觀念。

天文學家透過測量整個星盤(構成銀河系主體的巨大煎餅狀區域)中氣體的運動,弄清楚了我們居住在一個螺旋星系中。螺旋星系和圓形橢圓星系是常見的星系型別。附近的螺旋星系NGC 1300和梅西耶101(M101)為我們提供了銀河系從遠處可能看起來的樣子的一些很好的例子。NGC 1300在其中心有一個明亮的線性結構,天文學家稱之為棒狀結構,以及兩條藍色的旋臂,旋臂從棒狀結構的末端開始,緩慢地向外延伸,環繞著它。棒狀結構在大多數螺旋星系中都能看到,據信是由星系稠密星盤中的引力不穩定性形成的。反過來,旋轉的中心棒狀結構的攪動作用可能會產生旋臂。(其他過程——例如與星盤內部的大質量集中相關的或來自附近星系的引力擾動——也可能導致旋臂的形成。)旋臂傾向於發出藍色光,藍色光來自巨大的恆星育兒所,那裡正在形成大質量恆星。M101,另一個潛在的銀河系匹配者,被稱為風車星系;雖然它缺乏NGC 1300的明亮棒狀結構,但它擁有更多的旋臂。

與銀河系一樣,附近的星系NGC 1300是一個棒旋星系,恆星跨度超過10萬光年。但我們的宇宙鄰居並非完全是映象:研究表明,銀河系有四條主要的旋臂,而不是兩條。 來源:NASA、ESA 和哈勃遺產團隊 (STScI/AURA)

天文學家長期以來一直認為銀河系兼具這兩個星系的特徵。它可能像NGC 1300那樣有一個明顯的棒狀結構,並且像M101那樣有多條旋臂。除了這些基本結論之外,還存在相當大的爭議。十多年前,斯皮策太空望遠鏡進行的紅外觀測表明,銀河系可能只有兩條旋臂。但是,對原子氫和一氧化碳的射電波長觀測表明,銀河系有四條旋臂,原子氫和一氧化碳集中在其他星系的旋臂中。此外,天文學家一直在爭論太陽離銀河系中心的距離以及它在銀河系中平面(星盤的中心平面)之上多高。

大約70年前,科學家計算出了一些附近明亮的藍色恆星的距離。將這些點繪製在地圖上,揭示了三個附近旋臂的片段,我們稱之為人馬臂、本臂和英仙臂。大約在同一時間,從20世紀50年代開始,射電天文學家觀測到原子氫氣體,這種氣體在21釐米的波長處釋放出明顯的特徵光。當這種氣體相對於地球運動時,由於多普勒現象,這種原子氫特徵光的頻率會發生偏移,從而使天文學家能夠測量氣體的速度,以提供其在銀河系中位置的線索。利用這些測量結果,銀河系製圖師為我們從太陽系觀察到的銀河系採用了方便的座標系:透過類比地球的經度和緯度,銀河經度 (l) 在銀河系中心為零,並沿著從北半球觀察到的銀河系“赤道”平面增加;銀河緯度 (b) 表示垂直於該平面的角度。來自氫氣(以及後來來自一氧化碳)的21釐米光特徵的所謂經度-速度圖揭示了連續的發射弧,這些發射弧很可能追蹤著旋臂。然而,這種測繪方法受到歧義的困擾,並且缺乏清晰揭示銀河系旋臂結構所需的精度。

新的視角

我們對銀河系知之甚少的一個原因是銀河系包含大量的塵埃。塵埃有效地吸收光學光,因此沿著穿過星盤的大多數視線,我們無法看得太遠——塵埃阻擋了視線。另一個原因是銀河系令人難以置信的浩瀚。來自銀河系另一側恆星的光到達地球需要5萬多年的時間。如此遙遠的距離使得我們很難區分哪些恆星是近的,哪些是遠的。

在太空中以光學波長和在全球以射電波長執行的新望遠鏡,現在正在為回答我們關於銀河系的問題取得巨大進展。蓋亞任務於2013年發射,旨在測量銀河系中超過十億顆恆星的距離,無疑將徹底改變我們對參與銀河系形成的不同恆星群體的理解。但是,由於它使用會被星際塵埃顆粒吸收的光學光,蓋亞無法自由地探測遙遠的旋臂。相比之下,無線電波很容易穿過塵埃,使我們能夠探索整個星盤並繪製其結構。

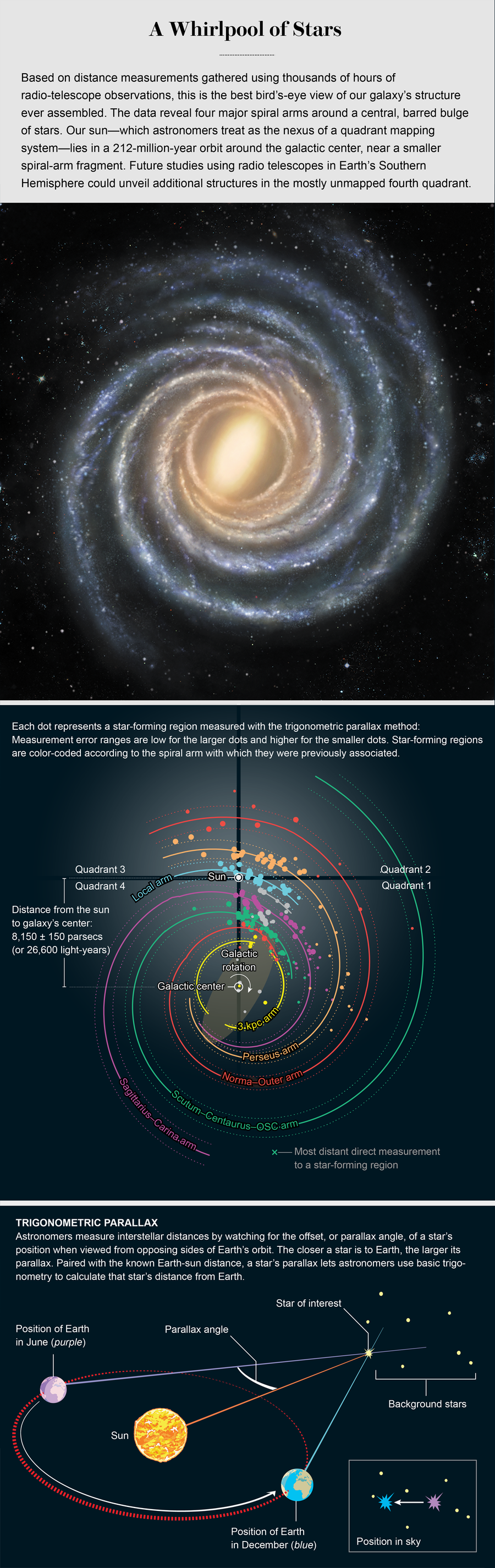

來源:鄭興武和馬克·J·裡德,棒狀結構和旋臂結構遺產(BeSSeL)巡天(VLBA 關鍵科學專案),南京大學,以及哈佛-史密森天體物理中心(銀河系圖表和插圖);埃琳娜·哈特利(視差圖)

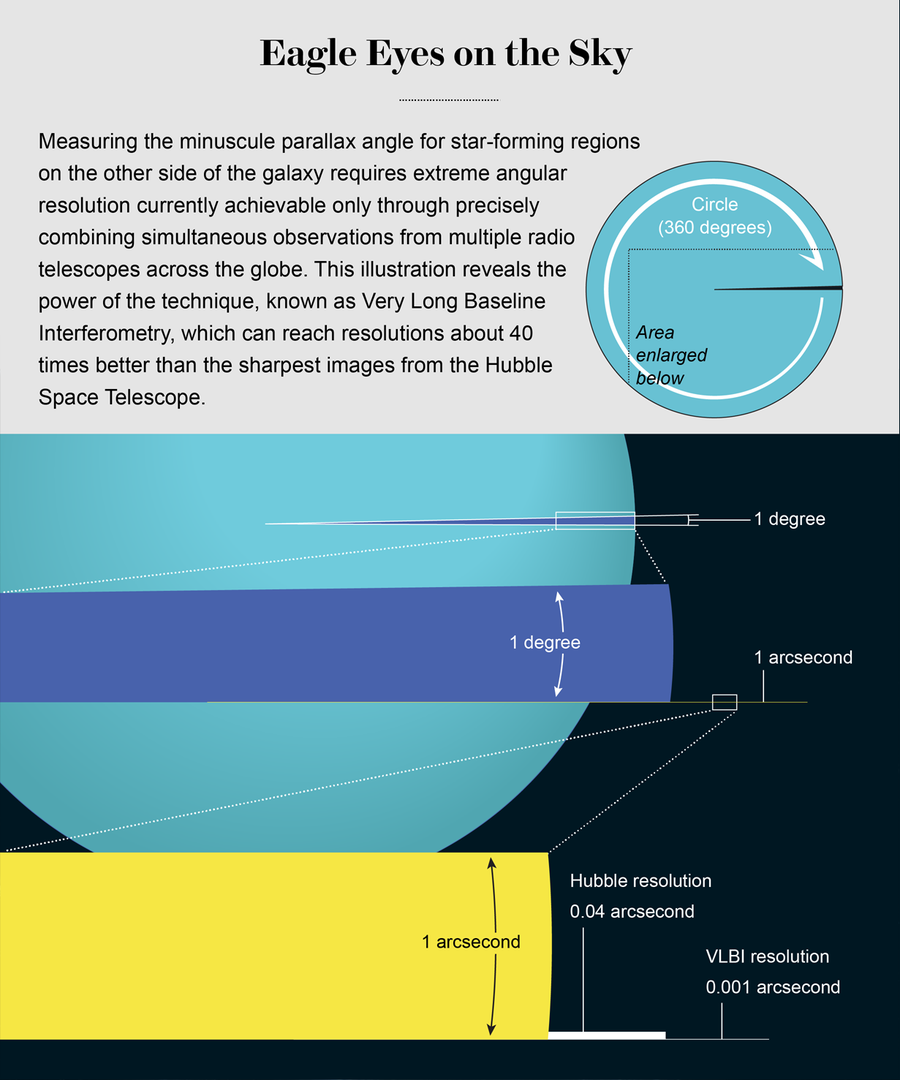

目前繪製銀河系地圖的兩個主要專案都使用了一種稱為甚長基線干涉測量(VLBI)的射電天文學技術。VERA(甚長基線干涉射電天體測量探索)專案執行著四架射電望遠鏡,跨越日本領土,從該國北部(水澤)到最南部(石垣)和最東部(小笠原)的島嶼。BeSSeL巡天使用甚長基線陣列,其中包括10架望遠鏡,橫跨西半球的大部分地區,從夏威夷到新英格蘭再到美屬維爾京群島的聖克羅伊島。由於它們的望遠鏡相隔近地球直徑,這些陣列可以達到遠超目前任何其他波長望遠鏡的角解析度。研究人員必須使用所有望遠鏡同時進行觀測,並將每個站點計算機磁碟上記錄的資料與最佳原子鐘同步。然後,他們將記錄的資料運送到一臺特殊的計算機,該計算機對望遠鏡之間的訊號進行互相關。經過一些校準後,結果就是一張數字影像,顯示瞭如果我們的眼睛對無線電波敏感並且相隔幾乎整個地球寬度,我們將看到什麼。這樣的影像代表了優於0.001角秒的驚人角解析度(1度中有3600角秒,整個天球是360度)。相比之下,人眼最多可以分辨出間隔約40角秒的結構,即使是哈勃太空望遠鏡也只能達到約0.04角秒的解析度。

藉助VLBI,我們可以測量一顆射電明亮恆星相對於背景類星體(遙遠星系中心的明亮活動黑洞)的位置,精度接近0.00001角秒。透過進行這種比較,我們可以透過觀察視差效應來探測非常遙遠的距離,即當從不同的有利位置觀察時,相對於遙遠背景的附近物體將出現在不同的位置。您可以透過伸直手臂,看著您的大拇指,並交替閉上左眼和右眼來模擬這種效果。我們的眼睛相隔幾釐米,因此當透過一隻眼睛然後另一隻眼睛觀察時,伸直手臂的大拇指似乎會移動約六度的角度。如果知道有利位置的分離距離和觀察到的角度位移,就很容易計算出距離。這與測量員用來繪製城市地圖的原理相同。

理想情況下,為了繪製旋臂結構,天文學家應該觀測年輕的大質量恆星。這些短壽命恆星通常與旋臂內強烈的恆星形成爆發有關,它們非常熱,以至於電離了周圍的氣體,使其發出藍色光,並形成一個在宇宙中可見的旋臂追蹤信標。但是,被困在銀河系塵埃星盤中,我們無法輕易地觀測到我們銀河系各處的此類恆星。幸運的是,在這些熱恆星電離區域之外的水和甲醇分子可以是非常明亮的射電源,因為它們發出天然的“脈澤”輻射,這種輻射幾乎不會被銀河系塵埃衰減。“脈澤”一詞是“受激輻射微波放大”的首字母縮寫,這種輻射是光學雷射的無線電模擬。在天體物理環境中,脈澤輻射來自太陽系大小的氣體雲,其質量與木星相當。我們在射電影像中看到的是極其明亮的“斑點”,這些斑點是視差測量的近乎理想的目標。

來源:埃琳娜·哈特利

更新後的圖景

在BeSSeL巡天和VERA專案之間,天文學家已經積累了大約200個基於視差的銀河系大區域年輕熱恆星的距離測量值。這些資料為我們提供了大約三分之一銀河系的良好覆蓋,揭示了四條在很大距離上連續的旋臂。

該地圖還顯示,太陽非常靠近第五個特徵,稱為本臂,它似乎是旋臂的一個孤立片段。此前,這個片段被稱為獵戶座或本星雲支臂,暗示它是一個類似於在其他星系中看到的從旋臂分支出來的小型附屬結構。然而,這種“支臂”的解釋可能是錯誤的。在我們的資料中,這個片段似乎是一個孤立的旋臂段,它環繞銀河系的範圍不到四分之一。然而,在其短暫的長度上,它的大質量恆星形成量與我們在附近英仙臂的類似長度上看到的相當。有趣的是,一些天文學家認為英仙臂是銀河系中兩條主要旋臂之一(另一條是盾牌-半人馬-外盾牌-半人馬臂)。然而,我們發現,當旋臂向內遠離太陽時,大質量恆星的形成顯著減少,這表明對於外部觀察者來說,它不會顯得是一條非常突出的旋臂。

透過使用我們大質量年輕恆星的三維位置並對測量的運動進行建模,我們可以估計銀河系基本引數的值。我們發現太陽到銀河系中心的距離為8150 + 150秒差距(或26600光年)。這小於國際天文學聯合會幾十年前推薦的8500秒差距的值。此外,我們發現銀河系的自轉速度為每秒236公里,大約是地球繞太陽公轉速度的八倍。基於這些引數值,我們發現太陽每2.12億年繞銀河系旋轉一週。從這個角度來看,上次我們的太陽系位於銀河系的這個區域時,恐龍還在地球上漫步。

我們太陽系內部的銀河系部分具有非常薄且幾乎扁平的平面形狀。儘管這早已為人所知,但太陽相對於這個平面的位置一直存在爭議。最近,天文學家確定了一個值,即在平面上方25秒差距(82光年),但我們的結果強烈反對這一估計。透過擬合一個穿過我們對其有精確距離的大質量恆星位置的平面,我們確定太陽僅在該平面上方約六秒差距(20光年)。這個距離僅為太陽到平面中心距離的0.07%,這意味著它非常靠近中平面。我們還證實了之前的觀測結果,即在銀河系更遠處,該平面開始在其北側向上翹曲,在其南側向下翹曲,有點像薯片。

在描述他們的觀測結果時,天文學家將銀河系劃分為象限,太陽在我們這個中心。使用該慣例,我們追蹤了前三個象限中的旋臂。為了完成第四象限的地圖,我們需要來自南半球的觀測結果。這些觀測正在計劃中,將使用澳大利亞和紐西蘭的望遠鏡獲得。在等待這些結果的同時,我們可以透過使用來自原子氫和分子一氧化碳觀測的輔助資訊,將已知的旋臂外推到第四象限。這些觀測揭示的結構與先前理論化的結構相符,這些結構被命名為矩尺座-外臂、盾牌-半人馬-外盾牌-半人馬臂、人馬座-船底座臂和英仙臂。不過,我們警告說,我們只有一個到銀河系中心以外的恆星形成區域的距離測量值。這個區域的測量位置,加上它在一氧化碳發射的銀河經度-速度圖中的位置,使我們對如何在銀河系中心遠側連線旋臂有了一些信心。但是,我們需要更多這樣的測量值才能確定我們的模型。

我們現在對我們的宇宙鄰域有了更清晰的認識。看來我們居住在一個有四條旋臂的螺旋星系中,它有一個明亮的中心棒狀結構和相當程度的對稱性。我們的太陽幾乎正好位於它的中平面上,但遠離它的中心,大約在三分之二的路程處。除了大約完全環繞的旋臂外,銀河系至少有一個額外的旋臂段(本臂),並且可能還有許多支臂。這些特徵使我們的星系看起來相當正常,但它肯定不是典型的。大約三分之二的螺旋星系呈現棒狀結構,因此在這方面,銀河系佔多數。然而,它擁有四條清晰定義且相當對稱的旋臂,這使其在大多數其他旋臂較少、結構較混亂的螺旋星系中脫穎而出。

更多謎團

儘管我們有了一些新的答案,但我們也留下了一些重要的問題。天文學家仍在積極爭論旋臂最初是如何產生的。兩種相互競爭的理論是,整個星系尺度的引力不穩定性形成持久的螺旋波模式,或者較小尺度的不穩定性隨著時間的推移拉伸和放大成旋臂段,然後連線起來形成長旋臂。在前一種理論中,旋臂可以持續數十億年,而在後一種理論中,旋臂壽命較短,新的旋臂在一個星系的生命週期中多次出現。

也很難確定銀河系的年齡,因為它沒有明確的誕生日期。目前的想法是,它是在數百萬年的時間裡逐漸合併而成的,因為宇宙早期形成的許多較小的原星系碰撞併合並。大約在50億年前,銀河系可能就已經可以被識別為一個大型星系,但那時它看起來可能與現在非常不同,因為主要的合併可能會擾亂任何現有的螺旋結構。

改進我們最新的銀河系影像將需要更多的觀測,並且下一代能夠進行VLBI的射電望遠鏡陣列將為此提供便利。此類陣列目前正在規劃中,包括非洲的平方公里陣列和北美的下一代甚大陣列。兩者都是巨大的射電望遠鏡陣列,預計將跨越它們的大陸,並且可能在本十年末全面投入執行。透過大大增加望遠鏡的收集面積,與目前的陣列相比,它們將能夠探測到來自恆星的更微弱的射電輻射,從而看得更遠地穿過銀河系。最終,我們希望明確地追蹤我們星系的大尺度結構,以證實或否定關於其宏偉螺旋結構如何形成的相互競爭的理論。