以下文章經 The Conversation 許可轉載, The Conversation 是一家報道最新研究進展的線上出版物。

喬·拜登總統呼籲對關鍵產品進行供應鏈審查的行政命令,突顯了美國半導體制造能力幾十年來的下降趨勢。半導體是用於計算機、手機、汽車和家用電器中的邏輯和儲存晶片。根據半導體行業協會的資料,美國在全球半導體制造中所佔的份額僅為 12%,低於 1990 年的 37%。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續看到關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

美國工業(包括汽車和國防工業)使用的半導體晶片有 88% 是在美國境外製造的,這似乎並不重要。然而,有三個問題使得它們的製造地點對於作為全球電子產品領導者的美國至關重要:能力下降、全球需求旺盛和投資有限。

能力下降

美國晶片公司越來越依賴國際合作夥伴來製造他們設計的晶片,這反映了美國能力的下降。美國半導體公司佔全球晶片銷售市場的 47%,但只有 12% 是在美國製造的。要滿足對更快、更智慧電子產品的期望,就需要晶片設計創新,而這反過來又依賴於最先進的製造技術。

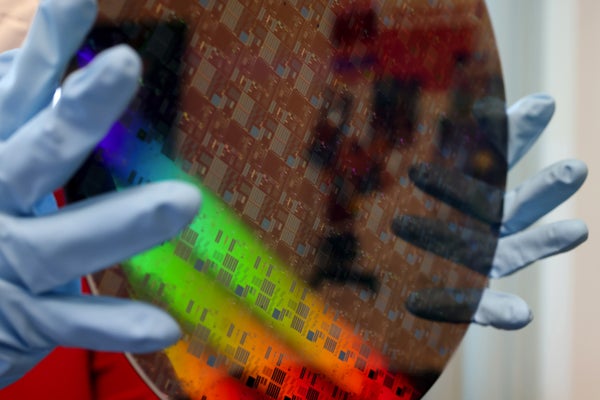

半導體制造的進步是基於每平方毫米晶片電子元件(電晶體)的數量。最先進的半導體制造技術和設施(稱為晶圓廠)被標記為 5 奈米,即百萬分之一毫米。該數字指的是工藝,而不是任何特定的晶片特徵。一般來說,奈米等級越小,每平方毫米的電晶體就越多,但這情況複雜,變數很多。最高的電晶體密度約為每平方毫米 1 億個。

臺灣和韓國的三星正在開發 3 奈米晶圓廠,而美國尚未擁有 7 奈米晶圓廠。英特爾已宣佈其 7 奈米晶圓廠要到 2022 年底或 2023 年初才能投產。這使得美國無法制造最先進的晶片。

全球需求旺盛

疫情期間,對手機、筆記型電腦和其他居家辦公裝置的需求以及網際網路使用量的增加,給晶圓廠帶來了壓力,要求它們增加為這些產品交付的晶片數量。全球汽車行業預測,疫情期間汽車需求將會下降,因此減少了用於車輛安全、控制、排放和駕駛員資訊系統的半導體晶片訂單。汽車行業已重啟生產,但現在面臨半導體晶片短缺。

最近,八位州長要求拜登加倍努力,“敦促晶圓和半導體公司擴大產能和/或暫時將目前生產的一小部分重新分配給汽車級晶圓生產。” 這種“適度”的重新分配如果不引起其他地方的短缺,就無法完成。而且它不可能很快完成。例如,臺灣半導體巨頭臺積電報告稱,從下單到交貨有六個月的交貨期,而生產一塊晶片估計需要長達三個月的時間。

聯邦投資有限

臺灣、韓國、新加坡和中國的政府每年都在其半導體產業上投資數百億美元,這一點顯而易見。這些投資不僅包括設施本身,還包括向下一代晶圓廠邁進所需的研發和工具開發。美國在這方面的激勵措施仍然很少。

臺積電計劃今年僅在晶圓廠上投資 250-280 億美元,並已承諾投資 120 億美元在亞利桑那州建設一座晶圓廠。為了便於理解,亞利桑那州臺積電晶圓廠預計每月將開始處理 20,000 片晶圓,而臺積電在臺灣和中國的現有工廠每月處理 1,000,000 片晶圓。

拜登關於供應鏈的行政命令是確定改善美國半導體產業前景所需投資的重要一步。

本文最初發表於 The Conversation。閱讀 原文。