生物學中有兩個基本理論:達爾文的自然選擇進化論和細胞理論,即生物體生命由一個或多個細胞組成的觀察,細胞是生物學的原子。此外,所有細胞都透過細胞分裂從先前的細胞中產生,在此過程中傳遞其基因中的DNA原始碼。多細胞生物已經以極大的熱情接受了這種生活方式,進化成龐大的、高度多樣化的細胞群落,這些群落以緊密協調的方式在所有器官中協同工作,其方式超出了我們的理解,並構成了生物。一個典型的人體包含驚人的 30 萬億個細胞(數量接近美國國債的總美元數),其中只有不到 2000 億個細胞,不到 1%,構成中樞神經系統。

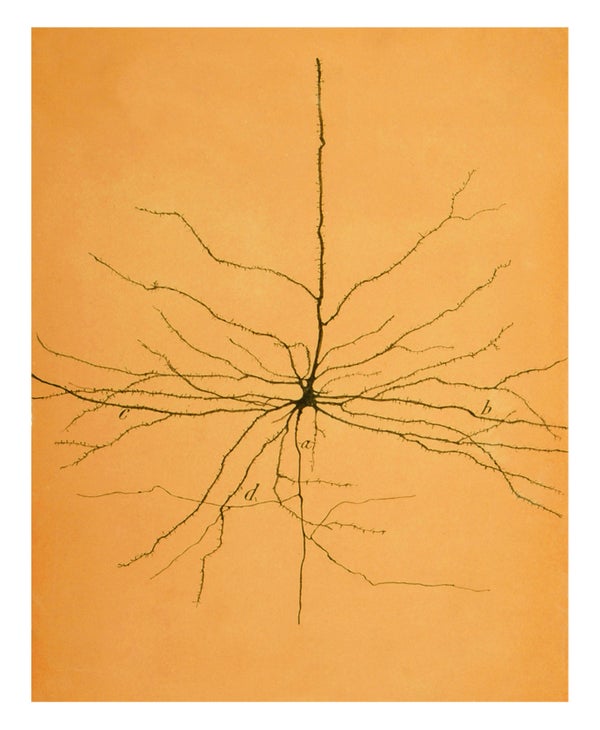

聚焦於大腦,19 世紀解剖學家的顯微觀察提供了對不同神經元的最早描述,這些神經元至今仍在研究中:貝茨神經元、浦肯野神經元、梅內特神經元等等。染色的發明使它們的光輝複雜性可見。染料精確地染色,甚至包括細胞遙遠的組成部分——樹突,微小的、絲狀的訊號接收天線;細胞體,神經元的處理中心;以及軸突,細胞的輸出線。

西班牙神經解剖學先驅聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾的手繪草圖為確立大腦的神經元學說做出了巨大貢獻。他的畫作在世界各地的畫廊展出,裝飾著咖啡桌書籍、T 恤,以及第一作者(科赫)“紋身”的左上臂,揭示了不同細胞型別的獨特性質:小腦的浦肯野細胞,具有珊瑚狀樹突樹;大腦皮層的錐體細胞;以及鋪滿眼睛後部的細胞層。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

透過如此費力的解剖學研究,人們清楚地認識到大腦中存在許多型別的神經元。每個區域,例如視網膜、脊髓、小腦、丘腦和大腦皮層(大腦的最外層,產生知覺、記憶、思想、意識和行為),都有其自身專門的細胞型別補充,所有這些細胞型別和諧地協同工作。就像在任何發達經濟體中一樣,一切都與分化和整合有關。

這使得神經系統與整合電子電路的架構截然不同,在整合電子電路中,少量的專用電晶體型別排列在包含數百億個電晶體的平面結構上,可以實現任何可能的計算。當然,身體和大腦是從一個受精卵自我組裝而成的,這個漫長、無人監督的過程在子宮內需要九個月,並且直到成年後二十年才結束,而計算機是在嚴格的工業質量控制和質量保證規則下以其靜態最終形式製造的。

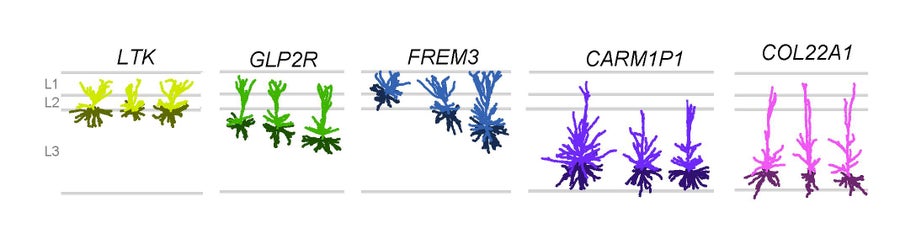

人類皮層上層存在五種型別的興奮性神經元。修改自 Berg 等人,《自然》雜誌,2021 年。圖片來源:Staci Sorenson

詳盡地編目所有型別的大腦細胞並表徵它們的形狀、分子成分以及輸入到輸出的功能,具有相當大的學術和臨床意義。許多神經系統疾病可以追溯到特定型別細胞的缺陷和脆弱性。它們包括視網膜失明,如視網膜色素變性和萊伯先天性黑矇;脊髓性肌萎縮症;德拉韋綜合徵(也稱為嬰兒期嚴重肌陣攣性癲癇);額顳葉痴呆症;阿爾茨海默病;以及肌萎縮側索硬化症(也稱為盧伽雷病)。

正是對這種細胞清單的需求促使美國國立衛生研究院領導下的美國腦計劃在 2017 年建立了腦計劃細胞普查網路 (BICCN)。其目標是識別構成哺乳動物大腦的所有不同型別的細胞。 BICCN 是美國大學和非營利性研究機構的頂尖研究人員之間廣泛的合作,由眾多大型資助專案資助,其中三個由 Mike Hawrylycz 以及最後兩位作者(萊恩和曾)領導,他們都來自艾倫腦科學研究所。

BICCN 和一項名為人類細胞圖譜的獨立國際努力(旨在對構成人體的所有器官中的細胞型別進行分類)都基於一種強大的分子技術——單細胞 RNA 測序,這項技術已經在生物學領域掀起了風暴。

每個細胞的細胞核內都攜帶使其生物體成為其自身的遺傳資訊。它的 DNA 是它如何發育成成年形態的藍圖。這是生物體的原始碼,持久且冗餘。然而,雖然生物體中的細胞通常攜帶相同的原始碼,但視網膜細胞與浦肯野細胞的不同之處在於在該細胞中表達或開啟的實際基因。活性基因在一個高度受調控的過程中轉錄成細胞的 mRNA,即其轉錄組(是的,就是構成 mRNA 新冠疫苗跳動心臟的那種 mRNA)。將 RNA 視為在執行時執行的易失性程式碼,它將原始碼轉換為操作。

基於下一代技術靈敏度的不斷改進,單細胞 RNA 測序 (scRNA-Seq) 讀取數千個細胞中正在使用的所有基因的表達譜。這涉及大約 20,000 個蛋白質編碼基因和基因組的其他非編碼區域,儘管任何給定的細胞僅使用這些轉錄本的子集。然後可以使用聚類演算法將這些轉錄本分組為離散型別。 scRNA-Seq 現在是生物學和醫學領域的黃金標準,適用於從新鮮製備的樣品到冷凍和存檔的跨多種物種的組織的大型和小型的調查。測序以及分析工具和方法都在不斷改進,成本也在不斷下降。

scRNA-Seq 可以與其他模式相結合,重建樹突樹或追蹤來自神經元細胞體的線狀延伸(稱為軸突)的路徑,因為它們蜿蜒穿過整個大腦。還有其他技術可以記錄神經元響應電流注射的電反應。總而言之,這套技術提供了對細胞結構和功能前所未有的、詳細而全面的檢視。

BICCN 的大規模工作以標準化和系統化的方式對數十萬個細胞進行調查,調查了地貌,構建了皮層細胞型別的圖譜以及它們在三個物種中的變化:小鼠、狨猴(在南美洲發現)和人類。 BICCN 的首批成果現在已在國際科學期刊《自然》雜誌同時發表的 17 篇文章中釋出。任何人都可以使用專用瀏覽器和檢視器訪問此資料和元資料,以進一步加速療法的發現。這是一項大規模的工作,有數百名作者。

這些論文的大部分集中在所有哺乳動物中發現的高度專業化的區域,稱為初級運動皮層或 M1。它是沿著皮層左右方向延伸的一條組織帶,正好位於頭頂下方。該區域代表了大腦控制的各個身體部位的拓撲運動圖,從腳趾到腳,再到手等等,一直到嘴唇和嘴巴。在人類中,初級運動皮層的特徵是存在異常大的細胞,以描述它們的烏克蘭解剖學家貝茨命名為貝茨細胞,這些細胞將其軸突一直向下傳送到脊髓。

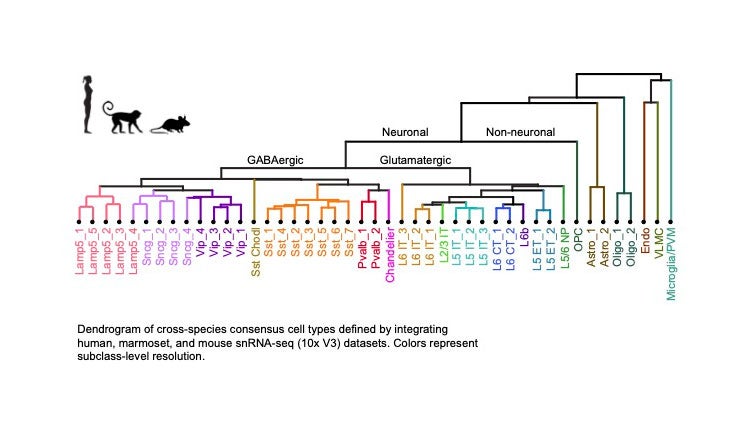

BICCN 計算科學家將各種聚類演算法應用於來自 M1 細胞的 mRNA 轉錄本以對細胞進行分類,識別出約 100 種不同的細胞型別。也就是說,細胞可以被分類到一百個不同的箱子中的一個,每種型別中共享不同的基因組。將這些組跨越檢查的三個物種進行對齊,產生了共識分類樹,這是一種類似於我們在高中生物學教科書中描述物種時熟悉的表示。樹的底部是葉子,45 種細胞型別在三個物種中是保守的。

根據共享 mRNA 轉錄本的數量(最終是共享的可執行程式碼),M1 腦細胞分為兩大類:神經元衍生細胞和非神經元衍生細胞。沿神經元分支的下一個分裂將真正的神經元與神經膠質細胞分開。八種神經膠質和非神經元型別組包括少突膠質細胞、星形膠質細胞和小膠質細胞,所有這些細胞對於支援和滋養神經元都至關重要。神經元組分為 13 種興奮性或穀氨酸能神經元型別和 24 種抑制性或 GABA 能神經元型別,這些型別由它們對其靶標施加的作用定義,即增加或減少它們被興奮的傾向,即發射動作電位。

樹狀圖顯示了在人類、狨猴和小鼠的運動皮層中發現的細胞型別。它以分類法的形式顯示,將細胞分為神經元細胞和非神經元細胞。然後,沿著神經元子分支向下移動,有興奮性(穀氨酸能)和抑制性(GABA 能)神經元。前者釋放稱為神經遞質的化學物質,這些化學物質傳送電脈衝,即軸突電位。後者發出神經遞質,抑制這種活動。圖的底部是分散在皮層不同層中的特定細胞型別的列表。修改自 BICCN 等人,《自然》雜誌,2021 年。圖片來源:Nik Jorstad

GABA 能細胞反過來又進一步細分為六個亞類,這些亞類遍佈皮質片的深度,從最表層(第 1 層)一直到其底部(第 6 層)。它們也稱為區域性中間神經元,因為它們往往具有有限的空間範圍,調節和抑制興奮性細胞的電活動,其中大多數是所謂的錐體神經元,它們將其輸出傳送到其區域性鄰域以外的區域。

不同的穀氨酸能興奮性神經元也同樣根據它們在皮質片內的位置進行分離,即它們細胞體所在的層(例如,第 2 層與第 5 層)以及它們傳送資訊的位置。它們可以將訊號傳送到其他皮質區域、紋狀體、丘腦或脊髓(例如,巨大的貝茨錐體細胞)。每個細胞的 mRNA 都表達其輸出目標區域的郵政編碼。分子轉錄本以神經解剖學家熟悉的密集術語指定目的地:大腦半球內和大腦半球外投射神經元或皮質-丘腦投射神經元。

這些研究的一個新穎之處在於,它們既測量了基因表達(使用 scRNA-Seq),又測量了細胞包裝材料或染色質的狀態。DNA 包裹得越緊,基因就越不可能被轉錄機制訪問——這是使用稱為單細胞表觀基因組學的技術來測量的。也許不足為奇的是,基因表達和基因調控結構(反映在表觀基因組學資料中)高度一致。雖然前者提供了對哪些基因被開啟的洞察力,但後者(測量每個細胞的染色質狀態)更類似於細胞的生活史,並最終是它的身份。

構成化學元素週期表的自然元素的數量有一個精確的答案:92 個(包括核反應的副產品)。構成大腦的大腦細胞型別的數量這個問題沒有答案。鑑於每個細胞都表達數千種不同的 RNA 分子,因此始終可以在細胞之間發現越來越精細的區別。潛在的高維景觀是緩慢變化的梯度,偶爾會被突如其來的不連續性打斷,但沒有明顯的週期性規律。這種情況可能類似於存在多少物種的問題。

當然,在某種程度上,吉娃娃犬和伯恩山犬都是單一物種犬的成員,但考慮到它們的皮毛、大小和行為,根據所採用的確切指標,這兩個品種完全可以被認為是不同的物種。腦細胞也是如此,這取決於測量轉錄組的 scRNA-seq 技術的變體,以及是否使用額外的表觀遺傳學、形態學、功能和其他模態特異性標準進行分類和精確的引數設定。但根據所有衡量標準,即使在 M1 中,也至少有 50 種細胞型別,整個大腦中可能有數千種類型。

雖然在任何一種細胞型別中表達的許多確切基因在三個物種之間有所不同,但總體相似性令人震驚,某些型別在所有三個物種中都一一對應,即使小鼠、猴子和人類的最後一個共同祖先生活在 6000 萬年前。然而,我們永遠不會與小鼠或猴子進行餐桌對話。正是這些顯著的跨物種相似性中的差異造成了差異。這不僅包括大腦中表達的基因的細微差異,還包括這些物種中細胞數量增加了數千倍。基因的調控方式和細胞型別的物種特異性專業化也存在差異。其中一篇《自然》雜誌論文表明,小鼠的皮層上層有三種興奮性穀氨酸能細胞,而人類有五種。

哺乳動物進化出一種強大的機制,即擴充套件的神經元和支援細胞皮質片,這是已知宇宙中最複雜的活性物質,使其成為主要的脊椎動物群體。其詳細的分子結構以高度組織化和合法的方式反映了其功能。

埃德·萊恩和曾紅葵是 NIH 細胞普查資助專案的首席研究員。

我們感謝艾倫研究所的 Nik Jorstad 和 Staci Sorensen 分別在圖 1 和圖 2 方面提供的幫助。