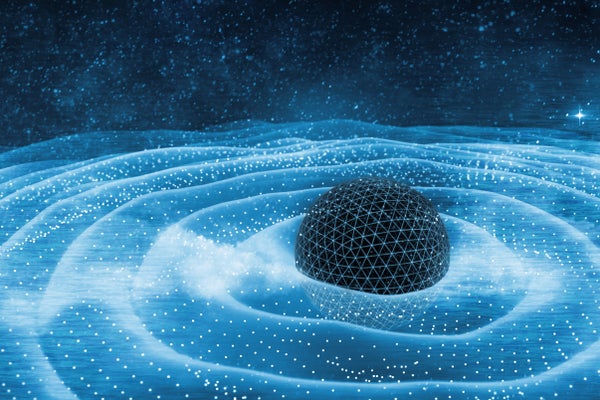

六月,天文學迎來了一個新時代,表面上低頻引力波被發現,這是瀰漫宇宙的時空漣漪的背景嗡嗡聲。這一宣告來自世界各地研究人員的大規模合作。美國、歐洲、印度、澳大利亞和中國的團隊都在進行各自類似的實驗,並將他們的資料彙集在一起以改進結果。隨著這些前所未見的引力波的證據現在牢牢掌握在手中,所有這些不同的團隊現在都在狂熱地收集更多資料,以實現一個更宏偉的目標:準確瞭解這種背景嗡嗡聲的真正來源。許多專家懷疑,這種嗡嗡聲主要來自成對的超大質量黑洞在逐漸合併過程中螺旋式地聚集在一起——但也可能來自更奇怪的來源,這些來源可能代表著令人興奮的新物理學分支。“我們正處於這個領域的開端,”美國主導的合作專案NANOGrav的耶魯大學的基婭拉·明加雷利說。

該聲明於6月28日由NANOGrav和其他所謂的脈衝星計時陣列(PTA)釋出,這些陣列使用射電望遠鏡追蹤超新星爆發後留下的快速旋轉的中子星——脈衝星發出的規律閃光的精確到達時間。透過使用數十顆脈衝星並在十年時間尺度上以納秒級的精度監測脈衝的到達時間,他們可以辨別出穿過我們太陽系的背景引力波。這些波會稍微收縮或膨脹地球和目標脈衝星之間的空間,從而在脈衝的到達時間上產生明顯的偏移。這個驚人的結果是在2015年開始的早期發現時代之後出現的,當時雷射干涉引力波天文臺(LIGO)首次探測到由恆星質量黑洞和中子星碰撞產生的引力波。LIGO、其歐洲 counterpart Virgo 和類似的設施今天繼續尋找這些更高頻率的引力波。

低頻引力波背景嗡嗡聲的證據來自多個團隊多年來觀測到的總共115顆脈衝星。現在,人們正在努力將所有這些脈衝星計時資料合併到一個單一的資料集中,作為國際脈衝星計時陣列(IPTA)的一部分,這將提高資料集的整體靈敏度。“我們正在一起努力,”明加雷利說。“我們有來自每個PTA的一名代表[正在工作],開始合併資料。”這種集體努力已經持續了兩年,預計更確定的結果將在2023年底或2024年的某個時候出現。“這將是有史以來最靈敏的脈衝星計時陣列資料集,”範德比爾特大學的尼漢·波爾說。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

中國對加入 IPTA 努力的矛盾態度在一定程度上使事情複雜化。“他們不屬於本次資料釋出的協議的一部分,”弗吉尼亞州國家射電天文臺(NRAO)的斯科特·蘭索姆說。“在接下來的幾個月裡,他們可能會說他們想與社群的其他成員友好相處,或者他們可能會繼續自行其是。我們只是不知道。”中國脈衝星計時陣列團隊處於令人羨慕的地位,因為它可以不受限制地使用位於中國西南地區的大型五百米口徑球面射電望遠鏡(FAST)。FAST 比目前存在的任何射電望遠鏡都靈敏得多,是波多黎各阿雷西博望遠鏡的兩倍,後者於2020年倒塌。“[FAST] 比世界上幾乎所有其他[射電]望遠鏡都好得多,”蘭索姆說。“它對脈衝星來說簡直是不可思議的。”例如,儘管中國 PTA 僅使用 FAST 對脈衝星進行了三年的計時,但它仍然能夠找到類似的低頻引力波跡象,而 NANOGrav 花費了 15 年才發現。中國 PTA 團隊的成員沒有回應大眾科學的置評請求。

然而,FAST 不太可能永遠主導該領域。目前,用於脈衝星計時的第二好的射電望遠鏡是 MeerKAT,它是南非的 64 個碟形天線的集合,其自身的資料將新增到 IPTA 當前的工作中。內華達州計劃的一個擁有 2,000 個碟形天線的專案 DSA-2000(深空巡天陣列)也可能同樣有希望。其四分之一的時間將專門用於 NANOGrav 的脈衝星計時觀測。“這將對我們的科學來說是一個巨大的福音,”NANOGrav 主席、範德比爾特大學的斯蒂芬·泰勒說。而即將到來的平方公里陣列(SKA)位於澳大利亞和南非,計劃到 2028 年擁有約 200 個天線,隨後還將有數千個天線,至少應該與 FAST 的能力相匹配。“SKA 將與 FAST 一樣靈敏,甚至更靈敏,”蘭索姆說。

儘管存在地緣政治方面的擔憂,但全球的天文學家都團結一致,渴望找到這種引力波嗡嗡聲的來源。透過收集和比較越來越多脈衝星的計時,他們希望開始繪製一幅更詳細的天空中背景噪聲圖。如果死亡螺旋式超大質量黑洞對是原因,它們最終應該在這張地圖上顯示為“熱點”。“這將是對單個來源的緩慢解析”,泰勒說。“這不一定是一個靈光一現的時刻。這是一個慢熱的過程。”

然而,如果能夠識別出這樣的熱點,天文學家就可以開始探測超大質量黑洞對的細節。“我們將能夠了解雙星之間的距離有多遠,”西北大學的凱特琳·維特說,以及構成黑洞的質量。其他望遠鏡隨後可能會仔細觀察和研究黑洞的宇宙環境,從而可能揭示更多關於這些引力巨獸在星系生長和演化中發揮的作用。“PTA 探測到的超大質量黑洞雙星將伴隨有各種電磁和中微子[觀測],甚至包括這些事物的照片,”印度脈衝星計時陣列主席、孟買塔塔基礎研究所的阿查姆維杜·戈帕庫馬爾說。“那將是令人驚歎的,那也是我們所期待的。”

波爾已經在可用的 PTA 觀測中尋找了這樣的熱點,透過在資料中尋找各向異性的跡象——也就是說,變化和結構的跡象,而不是無形的同質性。儘管統計上尚無定論,但結果確實顯示出一些熱點的初步跡象,例如朝向室女座星系團的熱點,室女座星系團是一個距離地球約 5000 萬光年的大型星系群。“我們確實看到了一些有趣的特徵,”他說。“但我們真的需要更多的資料。”到目前為止,潛在的熱點似乎與天空中資料集中使用的脈衝星較少的區域相關,這意味著各向異性可能只是資料收集的一種海市蜃樓般的假象。“這些測量的不確定性可能非常大,以至於[潛在的熱點被證明與]天空的其餘部分一致,”波爾說。

如果在未來幾年內,沒有出現各向異性,那可能表明更奇怪的東西是低頻引力波的來源。一種可能性是,它們是早期宇宙中“相變”的殘餘物,這些相變是由大爆炸後不久的宇宙快速膨脹引起的。“相變就像沸水從液體變成氣體的過程,”德國電子同步加速器(DESY)的安德烈亞·米特里達特說。“在沸水鍋中,你會形成這些膨脹和碰撞的氣泡。類似的事情可能會發生在原始宇宙的等離子體中。”這種相變可能會產生宇宙弦,這是一種假想的一維能量細絲,當它們在宇宙中波動時,會發生扭曲、斷裂和破裂,從而產生引力波。除非 PTA 開始看到指向超大質量黑洞雙星的單個來源,否則宇宙弦和其他推測現象尚不能排除。“如果在未來 10 年內我們沒有開始看到單個來源,那將引起很多人的關注,”明加雷利說。

其他對引力波的搜尋將補充脈衝星計時陣列。除了 LIGO 及其同類設施正在進行的努力外,歐洲航天局(ESA)預計今年將繼續推進其雷射干涉儀空間天線(LISA)的開發。這組由三個航天器組成的裝置將相距 250 萬公里,並將在 2030 年代中期相互發射雷射,以尋找可能來自白矮星對的引力波,白矮星是對像太陽這樣的恆星死亡後留下的殘骸核心。LISA 甚至可能會看到超大質量黑洞雙星最終合併時產生的訊號。“我們需要確認超大質量黑洞雙星實際上可以在宇宙年齡內合併,”維特說。

對於引力波天文學家來說,所有這些線索彙集在一起都令人非常欣喜。長期以來,他們一直想知道,一個世紀前由阿爾伯特·愛因斯坦首次預測的時空漣漪是否可以被探測到。隨著這些揮之不去的疑慮幾乎被消除,一個全新的天文學領域的邊界正在顯現。“現在是進入這個領域的特權時期,”泰勒說。“這是一場淘金熱。”