2015年9月,一次持續僅五分之一秒的震動改變了物理學的歷史。那是首次直接探測到引力波——時空幾何結構中的擾動,以光速在宇宙中傳播。

天文學家說,這就像獲得了一種新的感官——彷彿直到2015年,他們還只能“看到”宇宙事件,而現在也能“聽到”它們了。從那時起,在路易斯安那州和華盛頓州的雷射干涉引力波天文臺(LIGO)的兩個大型設施,以及義大利比薩附近的姊妹天文臺Virgo,記錄引力波的到來幾乎成了家常便飯。

引力波的探測為探索自然規律和宇宙歷史提供了新的途徑,包括關於黑洞生命故事及其起源的大恆星的線索。瑞士日內瓦大學的理論物理學家基亞拉·卡普里尼說,對於許多物理學家來說,引力波科學的誕生是過去十年中罕見的亮點。其他有希望的探索領域令人失望:暗物質的搜尋一直空手而歸;日內瓦附近的大型強子對撞機除了希格斯玻色子外一無所獲;甚至一些有希望的新物理學的跡象似乎也在消退。“在這個相當平淡的景象中,引力波的到來是一股清新的空氣,”卡普里尼說。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

那個罕見的亮點看起來註定會變得更加耀眼。

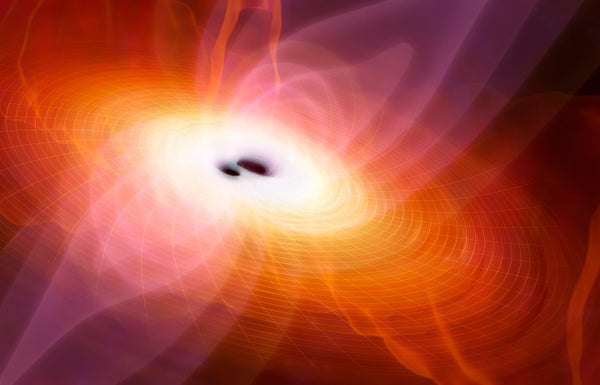

迄今為止發現的100多個引力波事件,僅僅是物理學家認為存在的眾多現象中的一小部分。LIGO和Virgo開啟的視窗相當狹窄,主要限於100–1,000赫茲範圍內的頻率。當成對的重恆星或黑洞經過數百萬年的時間緩慢地螺旋式靠近彼此時,它們會產生頻率緩慢增加的引力波,直到在物體碰撞前的最後時刻,波浪才湧入這個可探測的範圍。但這只是許多種預計會產生引力波的現象之一。

LIGO和Virgo是雷射干涉儀:它們的工作原理是探測沿垂直臂發射的雷射的傳播時間的微小差異,每個臂長几公里。當引力波掃過時,這些臂會以微小的量膨脹和收縮。研究人員目前正在研究幾個下一代LIGO型天文臺,包括地球上的和太空中的雷射干涉空間天線;有些人甚至提議在月球上建造一個。其中一些可能對低至1赫茲的引力波敏感。

但物理學家們也在探索完全不同的技術來探測引力波。這些策略,從觀測脈衝星到測量量子漲落,都希望捕捉到更廣泛的引力波,頻率範圍從兆赫茲到納赫茲。

透過拓寬他們的觀測視窗,天文學家應該能夠觀測到黑洞彼此環繞數天、數週甚至數年,而不僅僅是捕捉到碰撞前的最後幾秒。他們還將能夠發現由完全不同的宇宙現象產生的波——包括巨型黑洞甚至宇宙本身的開端。他們說,所有這一切都將揭開宇宙中許多剩餘的秘密。

脈衝星計時陣列:捕捉持續十年的波

去年,干涉儀的一個可行的替代方案加入了競爭。

自21世紀初以來,射電天文學家一直試圖將整個星系用作引力波探測器。訣竅是監測數十顆被稱為脈衝星的中子星。這些星體每秒繞軸自轉數百次,同時發射射頻束,每次旋轉都會產生類似光脈衝的效果。

掃過星系的引力波會改變地球與每顆脈衝星之間的距離,從而導致從今年到明年探測到的脈衝星頻率出現異常。對脈衝星集合或陣列(稱為脈衝星計時陣列 (PTA))的觀測應該能夠探測到由頻率僅為納赫茲的引力波引起的微小變化,例如,超大質量黑洞對可能產生這種變化。這種波的連續波峰透過給定有利位置需要數十年時間,這意味著需要數十年的觀測才能發現它們。

2023年,PTA技術開始取得成果。北美、歐洲、澳大利亞和中國的四個獨立合作組織公佈了令人興奮的跡象,表明存在隨機的“隨機背景”引力波的預期模式,這種引力波使地球晃動,可能是由超大質量黑洞雙星的嘈雜聲引起的,耶魯大學在康涅狄格州紐黑文的天體物理學家基亞拉·明加雷利說。

各團隊尚未使用“發現”一詞,因為每個合作組織公佈的證據尚不夠確鑿。但是,除了中國團隊之外的三個小組現在正在彙集他們的資料並進行聯合分析,希望能得到“D”字頭的結果(discovery,發現)。美國國家射電天文臺在弗吉尼亞州夏洛茨維爾的天體物理學家斯科特·蘭索姆說,這需要艱苦的工作,因為每個小組以略有不同的方式處理其原始資料,因此可能至少還需要一年才能發表,他是北美合作組織的高階成員。

蘭索姆說:“在我們目前的資料中,我們幾乎可以肯定地看到了那裡存在的單個超大質量黑洞雙星的跡象。”他補充說,隨著每年額外的觀測,他們應該更接近於從嘈雜聲中分辨出單個黑洞對。“情況只會越來越好。”

微波望遠鏡:發現來自宇宙大爆炸的波

在LIGO於2015年探測到引力波的前一年,一個使用名為BICEP2的南極望遠鏡的宇宙學家團隊聲稱已經發現了引力波——不是直接探測到的,而是在被稱為宇宙微波背景(CMB)的光的模式中探測到的,有時被稱為宇宙大爆炸的餘輝。

BICEP2的說法被證明為時過早,但宇宙學家現在正在加倍努力推進這個想法。一個比BICEP2強大得多的望遠鏡陣列,名為西蒙斯天文臺,正在智利北部阿塔卡馬沙漠的山頂上架設。一些研究人員對一個更強大的陣列CMB-S4(最初提議在智利和南極各設定12個望遠鏡)抱有希望——儘管在5月份,由於美國南極基地的失修,該專案的計劃被擱置。

宇宙學家在CMB中尋找的是其偏振漩渦中的特定“B模式”圖案——微波擺動的優先方向——這將是由引力波的透過所印刻的。理論是,這些波應該是由暴脹產生的,暴脹被認為是在宇宙大爆炸前後發生的宇宙指數膨脹的快速爆發。暴脹可以解釋宇宙的許多最顯著的特性,例如它的平坦性以及質量的分佈方式。暴脹產生的引力波最初的頻率會很高,但到現在頻率會變得非常低,約為10−14 Hz。

雖然暴脹是公認的宇宙學理論的基石,但目前還沒有證據證明它。B模式圖案將是確鑿的證據,而且,它還將揭示所涉及的能量尺度,這將是瞭解暴脹動力機制的第一步。

問題是,沒有人知道那個能量尺度是否足夠大,以至於留下了明顯的痕跡。“暴脹預測了B模式,但我們不知道它是否大到可以被探測到,”馬里蘭州巴爾的摩市約翰·霍普金斯大學的理論天體物理學家馬克·卡米昂科夫斯基說。但他說,如果主要的模型是正確的,那麼西蒙斯天文臺或CMB-S4最終應該會發現它。

原子干涉測量法:彌合差距

儘管許多這些專案將引力波科學推向更低的頻率,但它們留下了一個關鍵的差距,就在1赫茲以下。

探測到這樣的頻率可能會揭示比LIGO看到的黑洞(LIGO探測到的是來自坍縮恆星的波,這些恆星的質量最多隻有幾十個太陽質量)質量更大的黑洞的合併。“這是一個未開發的區域,但它可能充滿了黑洞,”卡普里尼說。

倫敦帝國理工學院的物理學家奧利弗·布赫米勒說,一種新興技術可能會來救援。“原子干涉測量法彌合了我們目前無法用任何其他技術探索的差距,”他說。原子干涉儀是一個垂直的高真空管,原子可以在其中釋放並使其在重力作用下下落。當原子下落時,物理學家用雷射照射原子,在激發態和弛豫態之間切換它們——這與原子鐘使用的原理相同。“我們正在努力將這種原子鐘技術推向最終的極限,”加利福尼亞州斯坦福大學的物理學家傑森·霍根說。

霍根說,為了探測引力波,物理學家計劃在同一根垂直管道內的不同高度釋放兩組或多組原子,並測量雷射脈衝從一組原子傳播到下一組原子所需的時間。引力波的透過將導致光在它們之間傳播的時間略微減少或略微增加——這種變化小於百億億分之一。

斯坦福大學的開創性實驗已經開發出10米落差的原子干涉儀,但探測引力波需要高度至少為1公里的裝置,這種裝置可以安裝在礦井中,甚至在太空中。作為第一步,世界各地的幾個小組正計劃建造100米原子干涉儀作為試驗平臺。其中一個名為MAGIS-100的設施已經在伊利諾伊州芝加哥郊外的費米國家加速器實驗室的現有豎井中建設中,計劃於2027年完工。

桌面探測器:將頻率推高

其他研究人員正在探索使用更小(更便宜)的探測器探測引力波的方法——包括一些可以放在桌面上的探測器。這些探測器旨在觀測極高頻引力波。已知現象可能不會產生這種波,但一些推測性理論確實預測了它們。

伊利諾伊州埃文斯頓西北大學的懸浮感測器探測器(LSD)看起來像一個玩具LIGO:它在間隔僅1米的成對反射鏡之間反射雷射。LSD是一種新型儀器的原型,旨在利用共振來感知引力波:相同的原理,即使是輕微的推動,如果時機合適,也能讓鞦韆上的孩子蕩得越來越高。

在LSD每個臂的真空內部,雷射將一個只有微米寬的粒子懸浮起來。與干涉儀一樣,引力波的透過將交替拉長和壓縮每個臂的長度。如果引力波的頻率與裝置的頻率共振,那麼雷射將給粒子許多微小的踢動。西北大學物理學家安德魯·格拉奇說,LSD可以以飛米級的精度跟蹤粒子的運動,他正在領導這個專案。

LSD旨在對頻率約為100 kHz的引力波敏感。如果該團隊能夠控制實驗噪聲——並且假設存在這種波,那麼這個原型可能已經有機會探測到一些波。“取決於你有多樂觀,即使使用1米長的儀器,我們也可能能夠在該頻段測量到真實訊號,”格拉奇說。他補充說,未來的版本可以擴大到100米長的臂,這將提高它們的靈敏度。

英國南安普頓大學的理論物理學家伊薇特·富恩特斯有一個想法,可以製造出更小的共振探測器。她的目標是利用玻色-愛因斯坦凝聚態(BEC)這種奇異物質狀態中的聲波——這是一種保持在絕對零度以上百萬分之幾度的原子雲。如果引力波以與聲波共振的頻率透過,則可以被探測到。由於尋找這種訊號的行為會破壞BEC,因此每秒需要釋放新的原子流。富恩特斯說,這個過程可能需要重複幾個月才能成功探測到。

原則上,基於BEC的探測器可以將引力波的搜尋範圍擴充套件到1 MHz或更高的極高頻率——同樣,前提是它們存在。富恩特斯說,她的方案將需要將BEC技術稍微推向超出當前最先進水平的程度。“我認為這個想法非常大膽,”她說。物理學家們假設,高頻引力波可以揭示宇宙大爆炸後最初一秒左右發生的奇異物理現象。“我們可以用它來研究宇宙在極高能量狀態下的狀態,”卡普里尼說。

量子晶體:只需一秒

最後一個更激進的引力波探測提議涉及將物體置於兩個位置同時存在的狀態。

倫敦大學學院的物理學家蘇加託·玻色提出了一個裝置,其中一個微米大小的金剛石晶體被置於兩種量子態的疊加中。在他的方案中,晶體的兩個“分身”將被分開多達1米,然後再重新組合在一起——這是一個極其精細的過程,有人將其比作將童謠人物矮胖子從摔倒後重新組裝起來。當分開時,引力波的透過會使一個分身比另一個分身走得更遠,從而在重新組合時使它們不同步——以可測量的方式。整個過程大約需要一秒鐘才能完成,這將使該裝置對大約1赫茲的引力波敏感。

這個想法非常雄心勃勃:迄今為止,這種量子技巧已被證明僅適用於分子大小的物體,而且沒有人測試過量子怪異現象是否可以被推向如此極端。“對於晶體來說,重新組裝矮胖子從未被證明過,”玻色說。

但是,如果這項技術能夠得到完善,那麼像這樣的桌面實驗就可以將引力波探測從少數幾個大型實驗室手中解放出來。這些技術結合在一起,可以大大拓寬可以看到的視窗。“前景非常樂觀,”卡普里尼說。

本文經許可轉載,並於2024年6月27日首次發表。