照片中不存在不準確。所有照片都是準確的。但沒有一張是真相。—理查德·阿維頓(Richard Avedon,1923–2004)

肖像畫作為一種藝術形式,力求捕捉其物件最內在的本質。因此,一幅成功的肖像可能比對所描繪個體的隨意觀察更真實或更符合事實。儘管準確的再現是攝影的內在屬性,但本文中展示的錯覺規避了膚淺的侷限。它們深入問題的核心。從這個意義上說,這些肖像就像奧斯卡·王爾德在他 1890 年的小說《道林·格雷的畫像》中描述的那幅超自然繪畫一樣,是“最神奇的鏡子”。道林·格雷保持年輕和純潔,而他在閣樓裡的肖像卻逐漸墮落,描繪了這個人物真實的年齡和道德敗壞。用王爾德的話說,正如這幅畫像“向他揭示了自己的身體一樣,它也將向他揭示自己的靈魂”。

以下影像中描繪的主角是道林·格雷的後裔。它們不僅僅是外貌的相似,而是講述了外表多麼容易欺騙人的更深層次的故事。其中一些影像呈現出表裡不一的雙重身份;另一些則將兩個個體融合成一個。然而,這裡唯一需要的魔法就隱藏在你大腦的視覺和認知系統中。你能分辨出誰是本體,誰是映象嗎?

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

相像者專案

蘇珊娜的祖母過去常說,每個人都有一個分身,一個在地球上其他地方生活的、基因上無關的雙胞胎,大多數人永遠不會遇到他們。加拿大攝影師弗朗索瓦·布魯內爾開始在一個國際展覽中紀念這種偶然的配對,該展覽展出了 200 對互不相干的夫婦。當蘇珊娜瞭解到布魯內爾名為《我不是相像者!》的專案時,她立刻想到了她的研究生弗朗西斯科·科斯特拉和他的夥伴約書亞·科里根,他們在頂行最左邊的照片中。弗蘭(左)和喬什(右)在鳳凰城的聖約瑟夫醫院和醫療中心相遇,他們在那裡仍然會碰面,併成為了好朋友。他們沒有親緣關係——弗蘭是西班牙人,喬什是美國人——但相似之處令人驚歎。甚至他們的眼鏡都是一樣的(他們說這完全是巧合)。弗蘭和喬什驚人的相似之處幾乎每天都會讓他們的朋友和同事感到困惑。

我們鼓勵弗蘭和喬什聯絡布魯內爾,並驚喜地得知這位攝影師不僅很高興讓兩人參與他的專案,而且他還選擇了這對搭檔參加一期關於布魯內爾的相像者的《內幕》電視特別節目。在這裡,我們排出了布魯內爾的五組偶然的“雙胞胎”,包括弗蘭和喬什,以及一組真正的雙胞胎。看看你能不能找出真正的同卵雙胞胎。

弗朗索瓦·布魯內爾(分身);羅恩·萊文 蓋蒂圖片社(雙胞胎)

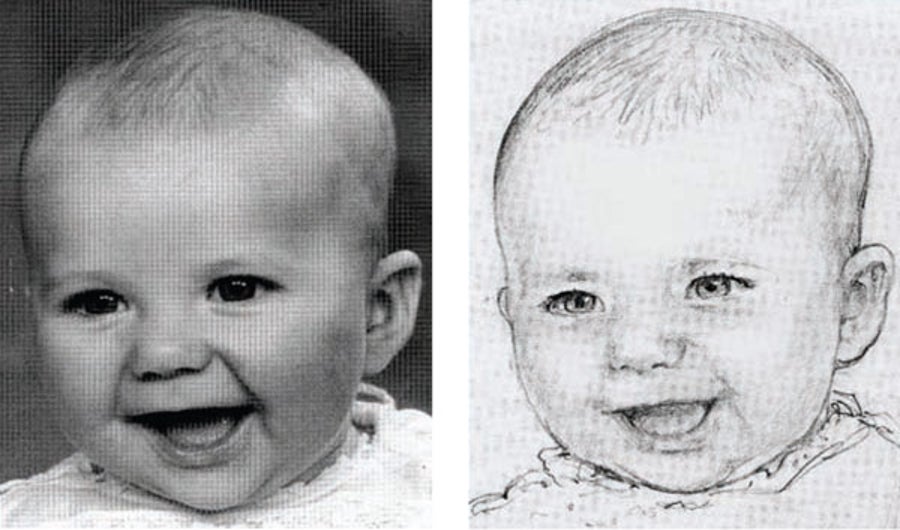

嬰兒面容

藝術家的肖像,能像王爾德虛構的繪畫一樣,比照片更準確地捕捉到相似之處嗎?居住在丹麥的加拿大藝術家希瑟·斯皮爾斯認為可以。斯皮爾斯多年來一直在新生兒重症監護室素描早產兒和其他受威脅的嬰兒。

在創作這些和其他嬰兒的肖像時,斯皮爾斯發現了一種奇怪的現象。她發現,當她努力完全複製孩子的照片(左)時,她對結果不滿意。“當我本能地拓寬它——試圖‘獲得’相似之處時——它確實[像嬰兒],”斯皮爾斯說。父母通常認為,增強後的描繪(右)似乎最正確。

斯皮爾斯將這些肖像的成功歸因於她想象自己用兩隻眼睛在非常近的距離觀察孩子,而不是透過相機鏡頭觀察。另一個原因可能是觀看者對待照片和線條畫的方式不同。當觀看照片時,我們的感知很容易調整光照和陰影,但在觀察輪廓圖中清晰的邊界時則不然。斯皮爾斯的扭曲近似於我們在面對面觀察某人時神經元過程的結果。此外,最終的描繪以一種討人喜歡的方式柔化了特徵,這可能比原始照片更能真實地反映父母的記憶。

從照片到素描的變化

▪耳朵和頭部輪廓更寬

▪嬰兒的眼睛設定得更開

▪鼻孔看起來略微傾斜

真實的金剛鸚鵡

這張鸚鵡的照片不僅僅是它最初看起來的樣子。義大利藝術家約翰內斯·斯托特喜歡

約翰內斯·斯托特

將他的人體模特轉變成意想不到的自然主題,例如秋葉和樹蛙。

為了這種色彩繽紛的變形,他花了四個小時用透氣顏料覆蓋一位女性,將她變成一隻猩紅金剛鸚鵡。繪畫和攝影的奇特融合產生了一種雙重肖像,首先是鳥的肖像,其次是模特的肖像。其效果是一種模稜兩可的錯覺,我們視覺系統中的神經元反應在同一物理刺激的兩種解釋之間來回切換。

在《道林·格雷》的序言中,王爾德寫道:“所有藝術都是表面和象徵的結合。那些深入表面之下的人要冒著風險這樣做。”也許在這張照片中發現隱藏的影像並不危險,但王爾德可能仍然會喜歡這件作品以一種有趣的方式引導觀眾識別人體形象,挑戰快速或膚淺的評估。

烏爾裡克·科萊特

有其父必有其子

與道林·格雷不同,魁北克攝影師烏爾裡克·科萊特的《基因肖像》(Portraits Génétiques)中的主角無法逃脫衰老過程或他們的生物學命運。該系列透過拼接父母和孩子或其他家庭成員的半臉合成照片來探索家庭成員的基因相似性,例如這張母親朱莉(當時 61 歲)和她的女兒伊莎貝爾(當時 32 歲)的照片。

由此產生的混合物是對基因命運的一次非凡研究。被稱為良好延續的這種感知現象,即我們傾向於將連續的線條感知為一個平滑的輪廓,導致一些觀看者將連線的肖像看作是一個人在其生命歷程中的兩個不同階段。

前後對比

私人教練安德魯·迪克森一直對許多減肥營銷活動中展示的前後對比影像中不切實際的承諾感到惱火。因此,他決定自己拍照,看看透過“只需一些簡單的調整”他能取得什麼成就。在《赫芬頓郵報》的一篇文章中,迪克森解釋說,他選擇了一天他感覺特別臃腫的日子進行拍照。“然後我剃了頭、臉和胸毛,”他寫道。“我做了一些俯臥撐和引體向上,調整了臥室的照明,收腹,收緊腹肌,砰!我們得到了我們的‘之後’照片。”這裡的照片記錄了他從沙發土豆(最左)到完全健美(最右)的完整轉變。轉變僅用了一個小時。迪克森的姿態讓人想起王爾德在《道林·格雷》中的妙語:“自然而然只是一種姿態。”製造完美的肖像太容易了。