是飛象嗎?還是薑餅人?小時候,我常常在天空中飄浮的雲朵中尋找有趣的形狀,並想象關於它們圖案的故事。現在我成了一名職業天文觀測者,但事情並沒有太大改變。如今,我在分子云中尋找圖案,那是恆星的誕生地。我在這些恆星搖籃中發現的形狀不僅僅激發了我的想象力,它們還講述了一個非常真實的關於何時、何地以及如何誕生恆星的故事。對於天文學家來說,理解這個故事取決於我們識別和解讀我們在雲層中看到的複雜形態的能力。

觀測顯示了精細的物質網路,包括密集的 газовые 團塊和細長、麵條狀的結構,稱為絲狀結構,它們貫穿始終。分子云遠非像牛奶一樣均勻光滑,分子云是塊狀的,更像雞肉麵條湯。氣體和塵埃積聚成一系列物理尺度,並組織成越來越密集的結構。它們的結構是分層的,就像俄羅斯套娃一樣,較小的形狀包含在較大的形狀內。絲狀結構比填充雲層大部分體積的彌散氣體密度大得多。而在絲狀結構中嵌入著更小、更密集的 газовые 結,我們稱之為核。這些核代表了恆星誕生前的最後階段。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

分子云的動力學與其空間結構一樣複雜。恆星、行星和星系(如銀河系)都以相當可預測的方式繞其軸旋轉。但是恆星之間的空間——星際介質,分子云位於其中——是一個狂野、混亂的前沿。雲層內部的運動是湍流的, газовые 球和渦流像反覆無常的仙子一樣旋轉。對分子云動力學和空間結構的觀測使天文學家能夠描繪出一幅引人入勝的(如果是不完整的)關於恆星如何誕生的圖景。

我們理解的侷限性的一個主要原因是,儘管雲層是三維的,但我們的望遠鏡影像是平面的。我們通常無法辨別雲層內結構的真實形狀,因為我們看到的是它投影到一個平面上。對這個問題感到好奇,我受到了天文學以外領域的解決方案的啟發。

除了是一名科學家,我還是一位藝術家——一位畫家。我作為藝術家的這一面理解,儘管技術在識別模式方面可能非常出色,但人類的眼睛、大腦和想象力是無法替代的。我突發奇想,使用 3D 列印來建立分子云的有形複製品,讓我們能夠窺視這些物體的多個維度。我想,能夠看到和握住微型分子云,可能會開啟觀察和思考這些神秘區域的新方式。

恆星誕生發生在寒冷而黑暗的太空深處。分子云的溫度低至零下數百攝氏度,是宇宙中最寒冷的區域之一。它們主要由氫分子(兩個氫原子結合在一起)組成,但也含有大量的氦氣和微量的 一氧化碳和其他分子,以及少量的星塵(由先前幾代恆星產生的重元素粒子組成)。這些簡單的成分,加上冰凍的溫度,被證明非常適合製造恆星和行星。由於它們非常寒冷,分子云在我們的眼睛可以看到的光學光中幾乎是不可見的。它們令人印象深刻的結構在紅外和射電頻譜中才能最好地看到。

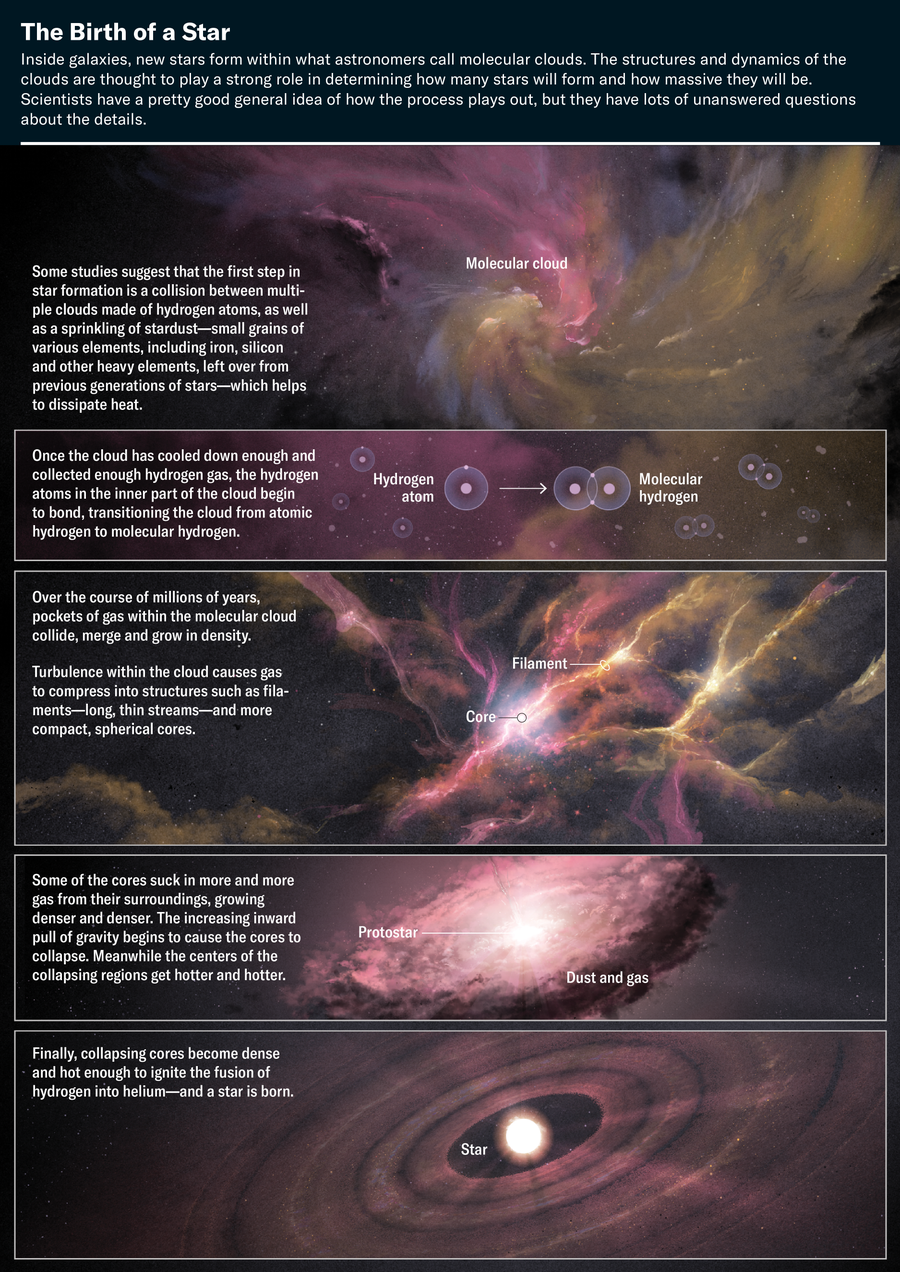

我們透過紅外和射電望遠鏡進行的觀測表明,早在恆星誕生之前,一片跨越數十光年的巨大 газовое 雲就會在引力、湍流、輻射和磁場的相互作用影響下聚集和演化。一些研究表明,分子云是在更大的原子氫雲(單個氫原子)相互碰撞時形成的。考慮到需要原子氫來製造分子氫,這種情況似乎是合理的。與此同時,塵埃顆粒有助於消散雲層中的熱量。

一旦積累了足夠多的原子氫氣體並冷卻下來,雲層的內部就會主要變成分子狀態。此時,分子云的質量可能是太陽質量的數十萬倍到數百萬倍。這使得恆星搖籃成為星系中最大和最巨大的實體之一。

分子云從其周圍環境中繼承的動盪運動和磁場都在塑造其結構方面發揮著重要作用。在數百萬年的過程中,雲層內的 газовые 包裹相互碰撞、合併並密度增大。內部湍流導致 газовые 被壓縮,這很快導致絲狀結構和核的形成。一些核繼續從周圍環境中吸入物質,就像宇宙真空吸塵器一樣。隨著核變得越來越密集,內部引力變得更強,核開始坍縮。與此同時,坍縮區域中心的溫度變得越來越高。最密集的核最終屈服於壓倒一切的引力,並引發核聚變,此時一顆恆星就誕生了!

獵戶座星雲是一個活躍的恆星形成區域,是更大的獵戶座 A 分子云的一部分。它距離我們僅 1400 光年,是最近的正在建造大質量恆星的恆星搖籃。就在您閱讀本文時,那裡正在誕生數百顆新恆星。像獵戶座 A 這樣的分子云在其生命週期中可能會產生數十萬甚至數百萬顆恆星。事實證明,恆星形成過程效率非常低下,恆星搖籃的大部分質量最終都不會變成恆星,與恆星相比,恆星微不足道。想象一下:如果我們的太陽像藍莓那麼大,那麼它的母分子云可能就有地球甚至木星那麼大。

這就是天文學家已經弄清楚的恆星形成的大致情況,但這個過程中有幾個關鍵步驟仍然困擾著我們,這主要是因為觀測恆星搖籃的字面意義上的模糊結構非常困難。最明顯的缺失拼圖之一是恆星形成究竟如何取決於分子云內部的結構。例如,絲狀結構和核如何決定新生恆星的大小?這是一個至關重要的問題,因為恆星的質量是其後續演化中最重要因素。絲狀結構是否像臍帶一樣,核和隨後的恆星透過它獲取質量?

在我的博士後研究期間,我研究了加利福尼亞分子云,它因其形狀像加利福尼亞州而得名。我的合作者和我探索了一個小的子區域,我將其稱為 Cal X,因為該位置出現了兩個相交的絲狀結構。在調查來自赫歇爾空間天文臺的紅外影像時,我們注意到許多核嵌入在兩條絲狀結構中,但沒有一個核顯示出變成恆星的跡象。然而,位於 Cal X 交匯處的核是該區域質量最大的核。那個核正在孕育至少兩顆幼年恆星。

伊馬拉既是一位畫家,也是一位科學家,她利用藝術來啟發和告知她的研究。圖片來源:斯蒂芬妮·梅-林

當我分析 Cal X 中發生的事情時,我發現似乎有氣體沿著絲狀結構流動,就好像它們正在將物質漏斗到巨大的核中一樣。然而,儘管證據具有啟發性,但我無法完全排除其他可能性。也許氣體正在遠離絲狀結構流動,或者它們可能正在旋轉,或者可能所有這些事情的某種組合正在發生。

我的直覺是,Cal X 的絲狀結構確實充當了宇宙臍帶,為該區域中正在形成的恆星提供物質。對其他分子云的研究以及計算機模擬表明,絲狀結構中存在類似的模式,併為這種情況提供了令人信服的證據。但是,得出明確結論的主要原因之一是,我們的觀測通常無法顯示恆星搖籃的 3D 幾何形狀。為了明確說明加利福尼亞分子云中正在發生的事情,我們需要知道絲狀結構相對於彼此以及雲層其餘部分的位置。但是在平面圖像中,不可能判斷它們是朝向我們還是遠離我們傾斜,或者可能是朝相反的方向傾斜。這就像試圖判斷河流的流向,而您擁有的只是景觀的鳥瞰圖——並且無法區分山脈和山谷。

關於分子云結構與恆星形成之間關係的一個相關問題是,是什麼決定了恆星的誕生速率?銀河系以每年約三個太陽質量的恆星的悠閒速度產生恆星。但是,所謂的星暴星系在早期宇宙中蓬勃發展,其恆星形成率高得離譜,是我們星系的數十倍甚至數千倍。星暴星系中的恆星搖籃是否可能具有與正常星系中的恆星搖籃根本不同的結構?

在過去十年中,隨著使用赫歇爾以及智利的阿塔卡瑪大型毫米波陣列 (ALMA) 和其他望遠鏡拍攝的星際介質影像突顯了雲層子結構在恆星形成中的重要性,這些問題已成為人們關注的焦點。在整個銀河系和其他星系的分子云中,我們看到了從幾光年到數百光年長的各種尺寸尺度的複雜絲狀網路。而在絲狀結構中,最密集的核似乎是恆星的首選誕生地點。儘管在解釋我們的觀測結果方面存在挑戰,但很明顯,瞭解分子云中稠密氣體的起源和演化可能是朝著更全面地理解恆星如何形成的理論邁進的關鍵。

在研究分子云時,我經常想起我最喜歡的電影《音樂之聲》中的一首歌的歌詞:“你如何抓住一朵雲並把它釘下來?”自從我的研究生時代以來,我就一直專注於試圖“抓住”恆星搖籃的想法。我研究了各種旨在識別分子云並量化其子結構的演算法。但是,很難解釋旨在從 2D 影像中識別 3D 結構的演算法的結果。我們如何在塵埃和氣體海洋中圍繞著一個恆星形成核畫出有意義的邊界?核心前面或後面的無關物質可能會汙染我們的視野。或者,如果我們試圖量化重疊絲狀結構的特性,我們如何分辨一個絲狀結構在哪裡結束,另一個絲狀結構在哪裡開始?是否有可能我們的視角有時會導致我們將某些結構誤認為其他東西?

我突發奇想,使用 3D 列印來視覺化恆星搖籃中的結構。我希望能夠將星星握在手中。與其他一些視覺化方法不同,3D 列印以一種利用人腦識別模式能力的方式來表示天體物理結構。此外,互動式 3D 結構可以以 2D 表示無法實現的方式激發我們的直覺。我開始與紐西蘭坎特伯雷大學的約翰·福布斯和哈佛大學約翰·A·保爾森工程與應用科學學院的詹姆斯·C·韋弗合作。我們成為第一個使用 3D 列印視覺化恆星形成的研究小組。

圖片來源:馬修·特沃姆利

首先,我們運行了幾個代表各種物理極端情況的模擬。一個模擬具有非常強的引力;另一個模擬的磁場比我們在真實雲層中通常觀察到的要弱。目的是分離物理學的各個方面,以瞭解它們如何以不同的方式驅動分子云的演化。我們使用模擬而不是真實雲層的觀測結果作為 3D 列印設計的源資料,因為模擬可以在三個維度上執行。當我們模擬恆星搖籃時,就好像我們是全知的半神一樣,因為在任何時刻我們都知道模擬中每個位置發生的一切。當然,我們的知識受到我們輸入模擬的引數的限制,但這些輸入都充分借鑑了觀測結果。我們測試了生成的模型,以確保它們符合我們對真實分子云的相似性標準。然後,我們對模擬資料進行後處理,將其放入我們的 3D 印表機可以理解的格式中,該印表機以非常薄的樹脂片進行列印。它將 2500 多張薄片疊放在一起以構建一個球體。

當我第一次拿著我的一個恆星搖籃時,我被迷住了。我把壘球大小的地球儀在手中轉動,從各個角度檢查其扭曲的結構。我可以看到絲狀結構在雲層中蜿蜒,然後溶解到背景中。我可以看到核、縷縷輕煙、平面結構和一些我叫不上名字的形狀。我的同事和我還列印了半球體,以便我們更好地瞭解雲層深處發生的事情,我驚訝地發現,僅僅在表面之下,結構就開始發生多麼劇烈的變化。在對真實恆星搖籃的觀測中,大部分物質都投影到影像平面上,因此無法分辨出哪些在前,哪些在後。現在,用我的指尖握著一個恆星搖籃,我只需輕輕一擰手腕就能看到發生了什麼。這太美了。

一個很大的驚喜是,分子云內部結構的形狀比我們想象的還要複雜。正如我的團隊和我所懷疑的那樣,有時從一個角度看起來像絲狀結構的東西實際上是一個投影中的扁平片狀結構。換句話說,絲狀結構可能是一個沿著邊緣觀察的薄煎餅。但我們也注意到嵌入在薄煎餅中的絲狀結構,這引發了一個誘人的可能性,即絲狀結構是從片狀結構中產生的。

我認為我們的 3D 列印模型是互動式地圖。它們向我們展示了在哪裡尋找以識別在恆星形成中起關鍵作用的結構。更重要的是,它們幫助我們培養從新角度看問題的能力,以便我們能夠用全新的眼光看待真實雲層的觀測結果,並有可能發現我們以前沒有注意到的模式。

早在我想出使用 3D 列印作為恆星搖籃視覺化工具的想法之前,我就畫了一張自己手中拿著一顆星星的草圖。而在那之前的幾年,當我還是一個撰寫論文的研究生時,我曾想象自己飛過分子云,將數百萬年的演化壓縮成幾分鐘。我不確定如果我不是藝術家,我是否會想到使用計算機來建立恆星搖籃的雕塑。

恆星搖籃是宇宙中最複雜(而且,在我看來,也是最美麗)的物體之一。近年來,隨著觀測質量和多樣性的進步使探索其結構成為可能,我們領域對推斷其 3D 結構的興奮感有所增加。

例如,研究人員使用來自蓋亞空間天文臺的資料,建立了與太陽附近的分子云相關的塵埃的 3D 地圖。一項研究比較了我最喜歡的兩朵雲:獵戶座 A 和加利福尼亞。這兩個恆星搖籃是一個有趣的案例研究,因為它們與我們的距離大致相同;它們具有可比的質量,每個都包含約 100,000 倍太陽質量的分子氫;並且在 2D 影像中,它們具有相似的橢圓形形狀。加利福尼亞的質量稍大,但奇怪的是,它產生恆星的速度比獵戶座 A 慢近 100 倍。為什麼?

根據這項研究,事實證明,獵戶座 A 是一朵相對緊湊的雲,形狀像一支大雪茄,而加利福尼亞則是一個更扁平、更延伸的結構——就像我的 3D 列印模型中的“薄煎餅”一樣。但是由於它在太空中的方向,我們從側面看到了它,並且在平面圖像中,它看起來比實際更緊湊。天文學家幾十年來都知道,恆星形成往往在更稠密的氣體中發生得更快。加利福尼亞和獵戶座 A 的 3D 形狀的差異可能解釋了它們不同的恆星形成率。雲層的形狀以及最終的恆星形成都受到雲層內部氣體流動方式的影響。展望未來,我的同事和我正在將顏色融入我們的 3D 列印模型中,以探索恆星搖籃內部結構的運動。

包括詹姆斯·韋伯空間望遠鏡、ALMA 和其他天文臺在內的新一代望遠鏡正在收集跨越電磁頻譜的資料,並提高我們恆星形成觀測的數量、質量和多樣性。隨著數值模擬的進步,理論家和觀測者都在全力以赴地開發解決恆星誕生之謎的方法。然而,我作為藝術家深信,我們最重要的工具仍然是我們的想象力。就像我們小時候躺在草地上看雲朵飄過頭頂一樣,我們的想象力可以看到我們頭腦其他部分看不到的東西,並可能引領我們走向我們所希望的發現。

編者注(2024 年 4 月 5 日):本文在釋出後進行了編輯,以糾正對分子云成分以及恆星誕生中氫聚變成氦的描述。