在德國法蘭克福市中心以北的博肯海默瓦特地鐵站外與霍斯特·施密特-伯金會面的那一刻,我就知道我來對了地方。在我說“嗨,謝謝您來見我”之後,他的第一句話是“我愛奧托·斯特恩。”

在 2018 年 11 月的一個疫情前的早晨,我的旅行是為了參觀一個地方,恰好在 2022 年 2 月 8 日前一個世紀,這裡見證了新興量子物理學最重要的事件之一。斯特恩和他的物理學家同事兼合作者瓦爾特·革拉赫在沒有完全意識到他們所看到的情況下,發現了量子自旋:一種基本粒子固有的永恆旋轉運動,當被測量時,只有兩種可能的版本——比如說“向上”或“向下”,或者“向左”或“向右”——中間沒有其他選項。

在咆哮的 20 年代結束之前,物理學家們將揭示自旋是理解從元素週期表的結構到物質是穩定的這一事實(換句話說,我們不會掉進椅子裡這一事實)的無盡日常現象的關鍵。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但我個人痴迷於斯特恩-革拉赫實驗的原因——以及我來到法蘭克福的原因——是它為訪問現實的隱藏層面提供了一個門戶。正如物理學家沃爾夫岡·泡利在 1927 年解釋的那樣,自旋與速度或電場等其他物理概念截然不同。與這些量一樣,電子的自旋通常被描繪成一個箭頭,但它是一個不存在於我們三維空間中的箭頭。相反,它存在於一個稱為希爾伯特空間的 4 維數學實體中。

施密特-伯金——法蘭克福歌德大學一位半退休的實驗物理學家,可以說是世界上最瞭解斯特恩生平和工作的專家——是我所能期望的最好的嚮導。我們從車站附近走到森肯貝格自然歷史博物館法蘭克福分館,再到物理協會,這是一個當地物理學家協會,其歷史早於 1914 年成立的法蘭克福歌德大學。在這棟建築裡,在 1922 年 2 月 8 日凌晨,斯特恩和革拉赫用磁場射擊了一束銀原子束,並看到光束整齊地分裂成兩束。

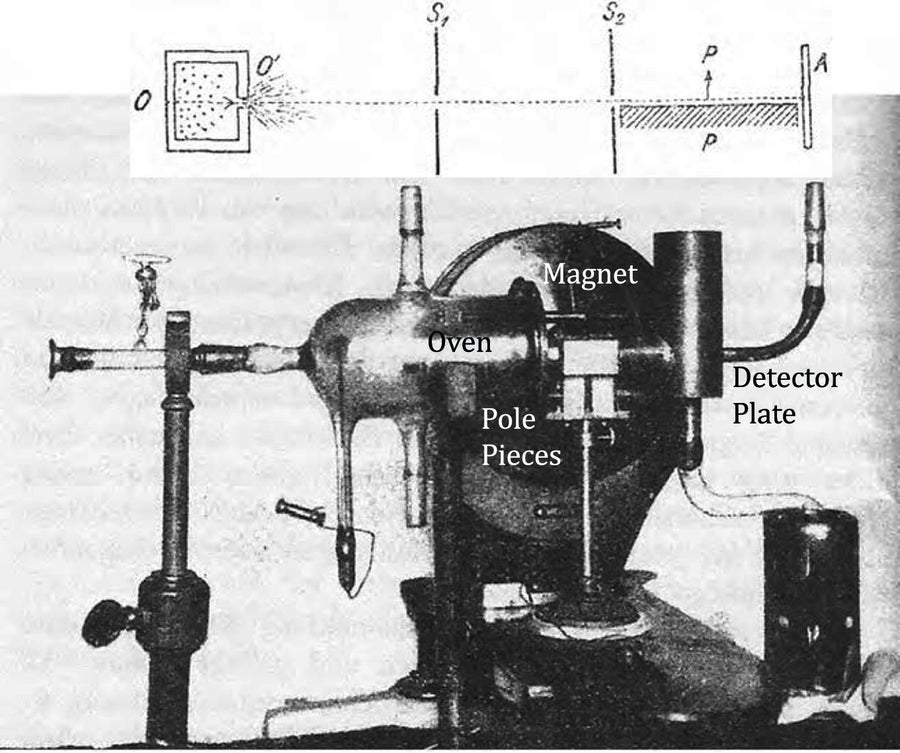

1922 年用於斯特恩-革拉赫實驗的裝置,配備了幾年後進行的修改。示意圖顯示,銀原子束從烤箱 (O) 中射出,穿過針孔 (S1) 和矩形狹縫 (S2)。然後它進入磁場,磁場的方向用兩個磁極 (P) 之間的箭頭表示,最後到達探測板 (A)。來源:“奧托·斯特恩的分子束方法及其對量子物理學的影響”,作者 Bretislav Friedrich 和 Horst Schmidt-Böcking,載於物理學和化學中的分子束。由 Bretislav Friedrich 和 Horst Schmidt-Böcking 編輯。施普林格出版社,2021 年(CC BY 4.0)

一旦我們上了樓,來到實驗的實際房間,施密特-伯金解釋說,整個實驗裝置都可以放在一張小桌子上。真空系統由定製的吹制玻璃部件製成,並用拉姆齊油脂密封,將該裝置封閉起來。我很難在腦海中描繪出那樣的畫面,因為這個房間現在沒有窗戶,被附近博物館的一些藏品佔據了——具體來說,是一些裝有苔蘚蟲(形成珊瑚狀群落的無脊椎動物)微小標本的櫃子。

斯特恩和革拉赫期望他們光束中的銀原子像微小的條形磁鐵一樣,因此會對磁場做出反應。當光束水平射出時,它穿過一個狹窄的縫隙,電磁鐵的一個磁極從上方支起,另一個磁極從下方支起。它離開磁鐵,然後擊中螢幕。當磁場關閉時,光束會直接前進,並在螢幕上沉積一個微弱的銀點,正好與光束從磁鐵射出的路徑對齊。但是,當磁鐵開啟時,每個經過的原子都會受到一個垂直力的作用,該力的大小取決於其南北軸的角度。如果北極直指上方,則力最強向上;如果北極直指下方,則力最強向下。但是,力也可以取兩者之間的任何值,包括當原子的南北軸水平時為零。

在這些情況下,一個以隨機角度進入的磁性原子應該會以相應的隨機量偏轉其軌跡,沿著連續統變化。因此,到達螢幕的銀應該會畫出一條垂直線。至少,這是斯特恩和革拉赫的“經典”預期。但這並不是發生的事情。

與經典磁鐵不同,原子都以相同的量偏轉,要麼向上,要麼向下,從而將光束分成兩個離散的光束,而不是將其散佈在垂直線上。“當他們做這個實驗時,他們一定很震驚,”斯坦福大學的理論物理學家邁克爾·佩斯金說。像許多物理學家一樣,佩斯金在本科實驗室課程中練習使用現代裝置進行斯特恩-革拉赫實驗。“這真的是最令人驚奇的事情,”他回憶道。“你開啟磁鐵,然後你就會看到這兩個點出現。”

在 2018 年的那天晚些時候,我親眼看到了其中一些原始裝置。施密特-伯金開車帶我向北前往法蘭克福大學的一個校區,他在他的辦公室裡用填充良好的盒子裝著這些文物。最令人印象深刻的部件是一臺高真空泵——一種僅在實驗前幾年發明的型別——它使用加熱的汞的超音速射流去除雜散空氣分子。

這一切看起來都非常脆弱,而且確實如此:據目擊者稱,當這些部件被使用時,幾乎每天都會有一些玻璃部件或其他部件破裂。然後,重新開始實驗需要進行維修並再次抽出空氣,這需要幾天時間。與現代實驗不同,光束的位移非常小——大約 0.2 毫米——必須用顯微鏡才能看到。

當時,斯特恩對結果感到震驚。他在 1919 年構思了這個實驗,旨在挑戰當時原子結構的主流假設。由物理學家尼爾斯·玻爾和其他人從 1913 年開始提出,它將電子描繪成圍繞原子核執行的小行星。只允許特定的軌道,並且在軌道之間跳躍似乎為光譜發射中看到的光量子提供了準確的解釋,至少對於簡單的氫原子是這樣。斯特恩不喜歡量子,他和他的朋友馬克斯·馮·勞厄曾發誓,“如果玻爾的這種胡說八道最終被證明是正確的,我們將退出物理學。”

為了檢驗玻爾的理論,斯特恩著手探索其最奇怪的預測之一,玻爾本人並不完全相信這一點:在磁場中,原子軌道只能以特定的角度存在。為了進行這項實驗,斯特恩意識到他可以尋找電子軌道磁效應的證據。他推斷,銀原子的最外層電子,根據玻爾的說法,它在原子核周圍做圓周運動,是一個運動中的電荷,因此應該產生磁性。

在斯特恩和革拉赫的實驗中,物理學家探測到了光束的分裂,他們認為這是對玻爾奇怪預測的證實:原子發生了偏轉——這意味著它們本身是磁性的——並且它們的偏轉不是像經典模型中那樣沿著連續統,而是分成兩個獨立的光束。

直到現代量子力學在 1925 年開始建立之後,物理學家才意識到銀原子的磁性不是由其最外層電子的軌道產生的,而是由該電子的固有自旋產生的,這使得它像一個微小的條形磁鐵一樣。在聽到斯特恩和革拉赫的結果後不久,阿爾伯特·愛因斯坦寫信給諾貝爾基金會,提名他們獲得諾貝爾獎。但是,施密特-伯金在 2011 年發現的這封信顯然被忽略了,因為它也提名了其他研究人員,這違反了基金會的規定。斯特恩沒有退出該領域。最終,他成為歷史上獲得諾貝爾獎提名最多的物理學家之一,並在第二次世界大戰期間於 1943 年獲得了諾貝爾獎。

然而,斯特恩的獎項並不是為了表彰他與革拉赫的合作。相反,它是為了表彰斯特恩和一位合作者在 1933 年測量質子的磁性的另一項傑作實驗而頒發的——就在納粹政權因斯特恩的猶太背景而將他驅逐出德國之前不久。該結果是最早表明質子不是基本粒子的跡象:我們現在知道質子是由稱為夸克的三種組成部分構成的。革拉赫從未獲得諾貝爾獎,也許是因為他參與了納粹政權制造原子彈的企圖。

今天,量子自旋作為 4 維實體的概念是所有量子計算機的基礎。量子計算機位的量子版本,稱為量子位元,與電子的自旋具有相同的數學形式——無論它是否實際上編碼在任何旋轉物體中。通常不是。

即便如此,直到今天,物理學家仍在爭論如何解釋這項實驗。根據現在教科書上的量子理論,最初,銀原子的外層電子不知道它的自旋方向。相反,它從兩種狀態的“量子疊加”開始——彷彿它的自旋同時向上和向下。即使在電子穿過磁鐵之後,電子也不會決定它的自旋方向——因此也不會決定其原子在兩條光束中的哪一條中傳播。當它離開磁鐵並高速飛向螢幕時,原子分裂成兩個不同的、共存的人格,彷彿它同時處於兩個地方:一個人格沿向上軌跡移動,另一個人格向下移動。電子只有當它的原子到達螢幕時才會選擇一種狀態:原子的位置只能在它擊中螢幕的頂部或底部時才能測量——在兩個點中的一個而不是兩個點中。

最近一項突出的實驗似乎為前一種解釋提供了更多的可信度。它表明,當兩種自旋狀態分離時,兩個人格確實共存。以色列內蓋夫本-古裡安大學的物理學家羅恩·福爾曼和他的同事們使用不是單個原子而是銣原子雲重新建立了斯特恩-革拉赫實驗。這朵原子雲被冷卻到接近絕對零度,這使其表現得像一個具有自身自旋的單一量子物體。

研究人員使用一種可以捕獲原子並使用電場和磁場移動原子的裝置,將原子雲懸浮在真空中。最初,原子雲處於自旋向上和自旋向下的疊加態。然後,研究小組釋放了它,讓它在重力作用下下落。在下落過程中,他們首先施加磁場,根據自旋將原子分離成兩個獨立的軌跡,就像在斯特恩-革拉赫實驗中一樣。但與最初的實驗不同,福爾曼的團隊隨後逆轉了這一過程,使兩朵原子雲重新結合成一朵。他們的測量結果表明,原子雲恢復到初始狀態。實驗表明,分離是可逆的,並且量子疊加在經歷了分離兩種自旋方向的磁場後仍然存在。

這項實驗深入探討了量子力學中什麼是測量。斯特恩-革拉赫實驗中的自旋是否透過磁鐵進行的初始分類而被“測量”了?還是測量發生在原子擊中螢幕時——或者也許是當物理學家看到它時?福爾曼的工作表明,無論測量發生在何處,分離都不是在第一階段發生的。

麻省理工學院的物理學家兼科學史學家戴維·凱澤說,這些結果不太可能平息圍繞量子測量意義的哲學爭論。但斯特恩-革拉赫實驗的影響仍然巨大。凱澤說,它使物理學家們意識到“量子粒子存在一些內在特徵,這些特徵確實無法對映到行星和恆星等事物的類比上。”