加州大學伯克利分校材料科學與工程教授托馬斯·德瓦恩提供了這個答案。

不鏽鋼是以鐵為基礎的合金,主要以其通常優異的耐腐蝕性而聞名,這主要歸功於鋼的鉻濃度。不鏽鋼有幾種不同的型別。主要有兩種型別:奧氏體不鏽鋼和鐵素體不鏽鋼,每種都表現出不同的原子排列。由於這種差異,鐵素體不鏽鋼通常具有磁性,而奧氏體不鏽鋼通常不具有磁性。鐵素體不鏽鋼的磁性歸功於兩個因素:其高濃度的鐵和其基本結構。

奧氏體不鏽鋼中的金屬原子排列在面心立方 (fcc) 晶格上。fcc 晶胞由一個立方體組成,立方體的八個角上各有一個原子,六個面的中心各有一個原子。然而,在鐵素體不鏽鋼中,金屬原子位於體心立方 (bcc) 晶格上。bcc 晶胞是一個立方體,立方體的八個角上各有一個原子,立方體的幾何中心有一個原子。用鎳、錳、碳和氮等元素合金化不鏽鋼會增加合金在室溫下具有 fcc 晶體結構的可能性。鉻、鉬和矽使合金更有可能在室溫下表現出 bcc 晶體結構。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

最受歡迎的不鏽鋼是 304 型不鏽鋼,它包含大約 18% 的鉻和 8% 的鎳。在室溫下,304 不鏽鋼的熱力學穩定晶體結構是 bcc;然而,合金的鎳濃度,以及少量的錳(約 1%)、碳(小於 0.08%)和氮(約 0.06%),保持 fcc 結構,因此該合金是非磁性的。如果合金在室溫下發生機械變形,即彎曲,它將部分轉變為鐵素體相,並將部分具有磁性,或者更準確地說,是鐵磁性的。

流行的鐵素體不鏽鋼是含 13% 至 18% 鉻的鐵鉻二元合金。這些合金在室溫下是鐵磁性的。像所有鐵磁性合金一樣,當加熱到足夠高的溫度——它們的居里溫度——時,鐵素體不鏽鋼會失去鐵磁性並變為順磁性——也就是說,它們不保留自己的磁場,但繼續被外部磁場吸引。

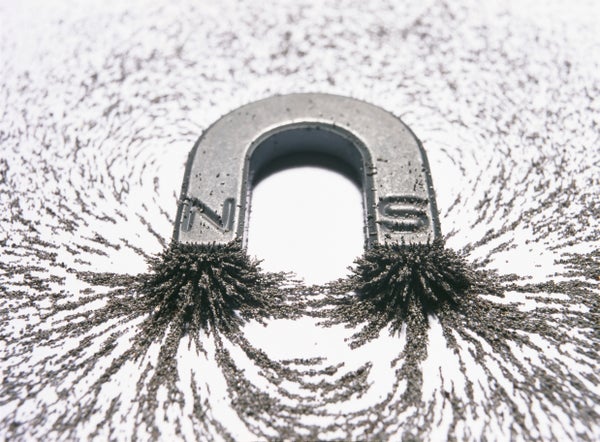

一塊鐵素體不鏽鋼通常是未磁化的。然而,當受到磁場作用時,它將被磁化,當移除施加的磁場時,鋼材會在一定程度上保持磁化。這種行為是鋼材微觀結構的後果。具體而言,鐵素體鋼在其自然狀態下由稱為磁疇的小區域組成,這些區域是完全磁化的,但通常每個疇中的磁化方向都不同。結果,所有疇的總和使該件的磁矩為零。外部磁場會使這些磁疇定向。根據鋼材和施加的磁場,定向是透過特定疇的選擇性生長或收縮以及疇內磁化的旋轉來實現的。如果施加的磁場足夠強,只要鋼材有足夠數量的缺陷來阻止疇旋轉和生長或收縮,鋼材就會保留很大一部分磁化強度。

從根本上說,鐵素體不鏽鋼是鐵磁性的,而奧氏體不鏽鋼不是鐵磁性的原因是量子力學性質的。可以說,鐵磁性金屬由原子組成,這些原子具有不完整的內層電子核和晶體結構,這導致從不完整的原子內層核形成能帶中具有高密度的電子態。它還具有原子間距,允許與不完整內層能級相關的能帶中電子之間的交換效應。如果金屬晶體中的原子間距過大,則交換效應太小,無法引起相鄰原子磁矩的對齊,並且晶體不會表現出鐵磁性。高態密度的要求源於泡利不相容原理。該原理禁止具有相同自旋的電子佔據相同的能級。因此,如果電子態密度相對較小,電子將需要佔據更高的能級才能使所有電子都具有相同的自旋。如果由於佔據更高能級而導致的能量增加超過了由於電子交換能而導致的能量減少,則該結構將不是鐵磁性的。