幾個世紀以來,精神疾病的治療發生了巨大的轉變。目前,操縱神經化學的藥物在治療中占主導地位。在早期,所謂的高效和同情療法是腦葉切除術和胰島素誘導的昏迷。更早的時候,約束和冰浴就足夠了。再往前追溯,我們就進入了驅魔的領域。

儘管取得了這些進展,但仍然迫切需要更好的治療方法,特別是針對焦慮和抑鬱症。前者是美國最常見的精神疾病,影響了美國15%到20%的成年人,後者是全世界醫療殘疾的主要原因之一。此外,早在2020年之前,它們就已經如此普遍;在COVID-19時代,焦慮和抑鬱症已經成為它們自身的流行病。

在本文中,我回顧了焦慮和抑鬱症的大腦基礎(儘管這兩個詞都描述了我們所有人都會遇到的日常短暫狀態,但我始終指的是焦慮症和重度抑鬱症的醫學診斷,這些疾病使患者長期喪失能力)。對這些疾病的研究很容易產生二分法:焦慮症和重度抑鬱症本質上是生物學的還是心理學的?它們主要來自先天還是後天?但這些都是虛假的二分法,我將在此探討壓力如何建立神經生物學和心理學之間以及遺傳和環境因素之間的聯絡。正如我們將看到的,儘管這兩類疾病在表現上有所不同,但壓力作為兩者風險因素的作用揭示了它們深刻的相似之處。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

焦慮的生物學

焦慮有多種亞型,例如廣泛性焦慮症、社交焦慮症、特定恐懼症和驚恐發作。儘管存在這種異質性,但它們都涉及正常功能的嚴重中斷,其原因是始終如一地將特定情況視為大多數其他人不認為的威脅。鑑於此,大腦區域的異常功能與焦慮症最密切相關,這是合乎邏輯的,那就是杏仁核。這個結構是大腦邊緣系統的核心組成部分,邊緣系統是大腦中負責情緒的區域,雖然對一系列負面刺激做出反應,但最主要參與的是對引發恐懼的刺激的感知和反應。

它的作用可能具有高度的適應性。如果有一隻獅子在跟蹤你,杏仁核的啟用會調節你對可怕情況的適當反應。如果你的杏仁核對另一次被獅子跟蹤的記憶做出反應,它的啟用有助於鞏固關於你為逃脫所做的事情的資訊。如果你的杏仁核在你接近可能潛伏著獅子的非洲河床時做出反應,它的啟用會讓你做好準備,以防恐懼是合理的。但是,如果你認為當你走出電梯時總會有一隻獅子在等你,那麼杏仁核的啟用就概括了焦慮症的不良適應性。反過來,這可能會導致生活中充滿對健康、安全和福祉的腐蝕性感知,而這些感知根本不存在。

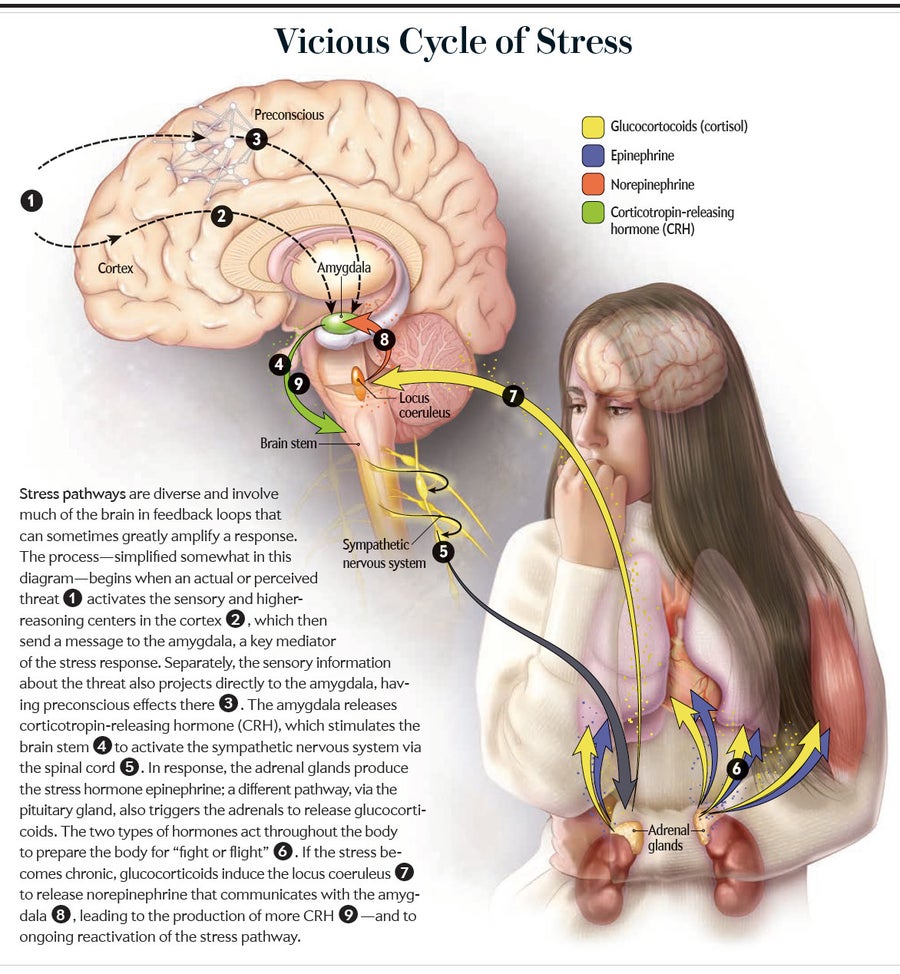

毫不奇怪,一個一致的發現是,焦慮症與杏仁核及其反過來刺激的大腦區域的慢性過度啟用有關——這些區域參與交感神經系統的啟用及其腎上腺素(也稱為腎上腺素)的釋放,以及其他應激激素的分泌,所有這些都使身體為戰鬥或逃跑做好準備。

為了應對持續的威脅,杏仁核必須接收關於周圍世界的資訊。這種感覺資訊首先在皮層中處理,皮層對其進行解碼和解釋,提供意義、背景和關聯,然後再通知杏仁核。這種整合允許分類,例如,洗手的照片、間隔六英尺戴口罩的人以及呼吸機現在都在經歷過2020年壓力的人們中引發了同一種焦慮。

至關重要的是,杏仁核還會接收透過捷徑繞過皮層的感覺資訊。因此,潛在的威脅可以在對其有意識的感知之前啟用杏仁核。這種快速傳輸是有代價的:準確性會為速度而犧牲。這就是世界,在只有瞬間反應的情況下,手機會被誤認為手槍,並且扣動了扳機。正如實驗和現實生活中所顯示的那樣,這種錯誤的發生可能性因手機持有者的種族、年齡和性別而異,這使得杏仁核處於偏見和悲劇之間一種過於熟悉的關係的中心。

杏仁核還接收來自腦島的輸入,腦島是大腦中處理關於身體內部狀態的感覺(稱為內感受資訊)的區域——胃咕嚕叫、肘部痠痛、公開演講前的口乾。用聽診器聽自己的心臟會讓我們大多數人感到不安——聽到心跳會提醒我們死亡。正如神經影像學顯示的那樣,這種體驗會啟用腦島,然後腦島會啟用杏仁核。焦慮症患者尤其容易受到這種現象的影響;腦島啟用程度越高,主觀焦慮感就越強。這或許可以解釋那些人,對他們來說,身體疼痛的每一次隨機刺痛都暗示著致命的疾病。

圖片來源:Body Scientific

杏仁核還接收來自其他大腦區域的輸入。其中一個區域是藍斑核,它使用神經遞質去甲腎上腺素,有時也稱為去甲腎上腺素;它的啟用會觸發整個大腦的喚醒、警覺和警惕——尤其是在杏仁核中。焦慮症患者的藍斑核活動通常會增加,他們的驚嚇反應會過度。

杏仁核還接收來自前額葉皮層 (PFC) 的投射,前額葉皮層是大腦中執行功能、情緒調節和衝動控制的核心區域。假設你昨天被條件反射地將鈴聲與電擊聯絡起來,以至於到一天結束時,僅鈴聲就激活了你的杏仁核。但今天情況發生了變化:鈴聲不再伴隨電擊。起初,鈴聲像以前一樣激活了杏仁核。但隨著鈴聲重複響起而沒有電擊,前額葉皮層被啟用,逐漸抑制杏仁核。因此,來自前額葉皮層到杏仁核的輸入調節了我們辨別我們現在是安全的能力,消除了杏仁核的反應。毫不奇怪,這種輸入在焦慮症中較弱;正如我們將看到的,前額葉皮層減弱具有更多的影響。

在概述之後,人們可以理解最常用於治療焦慮症的一些藥物。大多數藥物增強了抑制性神經遞質 GABA(γ-氨基丁酸)的效力。它產生鎮靜作用,用於實現這一點的藥物(苯二氮卓類藥物,如安定)被稱為輕度鎮靜劑。另一種在實驗中顯示出一定成功的策略,包括用於治療創傷後應激障礙,涉及透過使用β-受體阻滯劑藥物(如普萘洛爾)阻斷去甲腎上腺素對其受體的作用來預防去甲腎上腺素對藍斑核的影響。有些人透過使用大麻來自行治療焦慮症,大麻透過與大腦(包括杏仁核)中的大麻素受體結合而產生抗焦慮作用。

有了這個簡短的概述,我們現在轉向抑鬱症的基本生物學,這將使我們能夠理解壓力在兩種疾病發生中的作用。

抑鬱症的基礎生物學

與焦慮症一樣,重度抑鬱症也有亞型,但它們都涉及持續且使人喪失能力的過度負面情緒,同時伴隨積極情緒的缺乏。這種失衡是抑鬱症的決定性症狀——即快感缺失,無法感受快樂的基礎。然而,在抑鬱症中,比無法感受快樂更根本的是無法預期快樂或感受追求快樂的動力。再加上沉思的症狀,在這種情況下,沉思意味著悲傷的想法無法停止;思緒從一個想法轉向下一個想法,中間夾雜著無助感和自我憎恨感。從這種模式中,產生了對抑鬱症的經典、詩意的描述,即“攻擊轉向內在”以及該疾病常見的悲劇性自殺傾向。注意力、食慾和睡眠通常會受到損害,患者會陷入“精神運動遲緩”,使得以最日常的方式發揮作用都筋疲力盡。通常在重度抑鬱症患者中發現高水平的糖皮質激素(人類中的皮質醇),這是腎上腺分泌的應激激素。

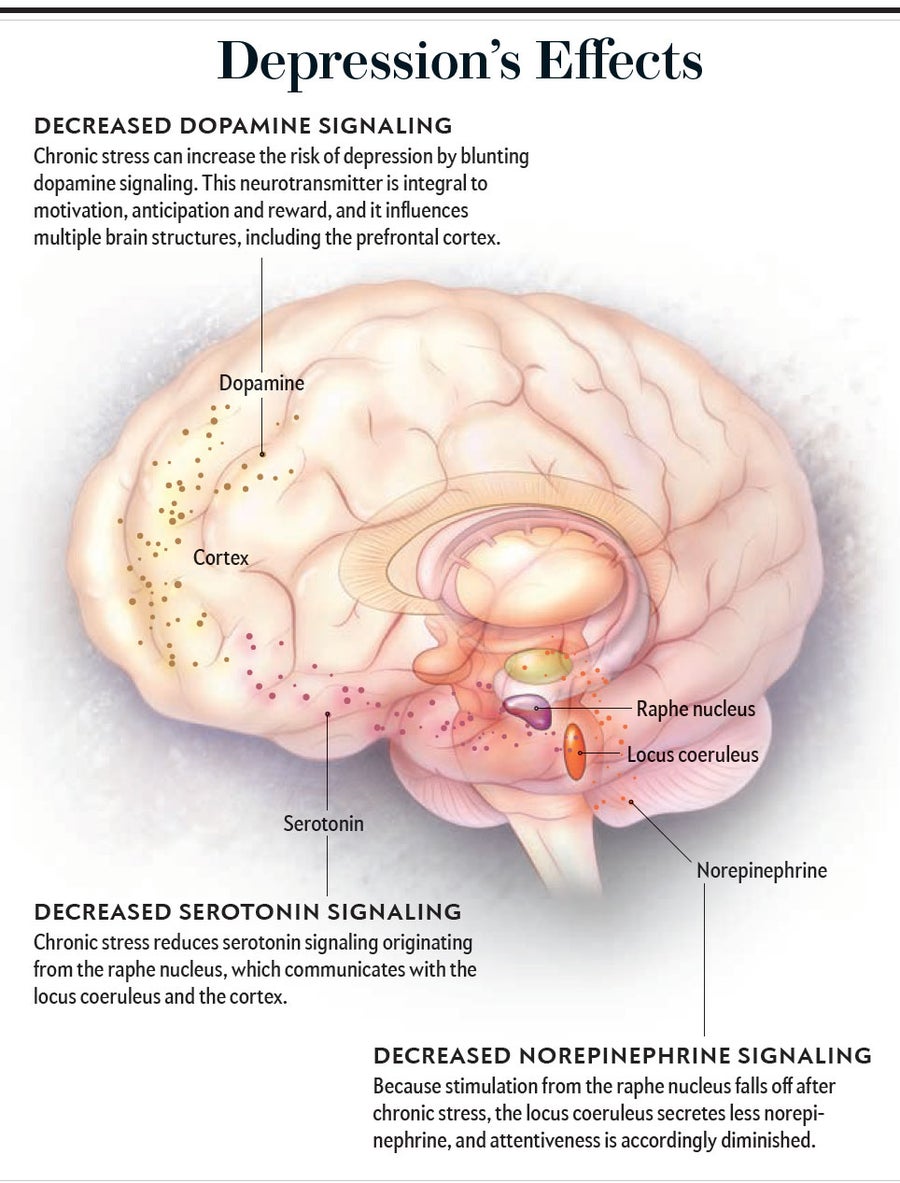

由於快感缺失是重度抑鬱症的核心,神經遞質多巴胺起著核心作用。儘管它在大腦中具有多種功能,但最相關的是它在腹側被蓋區的作用,腹側被蓋區向整個邊緣系統和額葉皮層傳送釋放多巴胺的投射。這種迴路最初被稱為多巴胺能獎勵系統,這有點用詞不當,因為神經遞質對於檢測關於獎勵可能性的顯著線索、對獎勵的預期以及獲得獎勵所需的目標導向、有動機的行為更為重要。正如人們可能預測的那樣,在重度抑鬱症病例中,這種多巴胺能系統對積極刺激和關於獎勵的線索的反應不如正常情況。

正如回顧的那樣,儘管杏仁核對與威脅相關的刺激做出反應,但它也對其他負面刺激做出反應。在重度抑鬱症中,杏仁核對各種此類刺激(尤其是引發悲傷的刺激)過度反應。儘管這可以被視為與恐懼無關的杏仁核功能,但也可以從威脅的角度重新構建這一發現。畢竟,對於患有重度抑鬱症的人來說,很少有東西像引發更多悲傷的刺激那樣具有威脅性。

圖片來源:Body Scientific

長期重度抑鬱症也會導致海馬體的變化,海馬體是學習和記憶的大腦結構的核心,即萎縮,以及海馬體依賴性認知受損。已故耶魯大學的羅納德·S·杜曼的開創性工作將這些變化與腦源性神經營養因子 (BDNF)(一種大腦生長因子)聯絡起來,在實驗室動物和人類中都表明,抑鬱狀態與海馬體中的 BDNF 缺乏有關。此外,用藥物成功治療抑鬱症可以逆轉 BDNF 的缺乏,並且此類藥物的療效甚至可能需要對 BDNF 的這種影響。最後,重度抑鬱症與前額葉皮層的萎縮和功能減弱有關,同樣,BDNF 的耗竭與這種現象有關(我們將進一步探討前額葉皮層功能障礙在抑鬱症中的後果)。

除了多巴胺能獎勵系統活動不足外,似乎去甲腎上腺素和神經遞質血清素介導的訊號傳導也減少了。這些變化是治療抑鬱症的標準藥理學策略的基礎,即使用增強所有三種神經遞質系統訊號傳導的藥物。所有藥物都阻止神經遞質從突觸中移除,使其持續存在併發揮更長時間的作用。經典例子是選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRI——藥物如氟西汀,以商品名百憂解銷售);多巴胺和去甲腎上腺素再攝取也可以透過其他藥物(如安非他酮)來增強。神經遞質穀氨酸最近與抑鬱症有關:氯胺酮,一種有效阻斷穀氨酸受體亞型的藥物,可以迅速減輕嚴重的、頑固性抑鬱症。其工作原理仍然很大程度上未知;儘管如此,美國食品和藥物管理局於 2019 年批准氯胺酮作為持續性抑鬱症的治療藥物,代表著幾十年來首次引入一類新的抗抑鬱藥物。

失去平衡

那麼,壓力如何影響焦慮症和抑鬱症呢?

當身體處於穩態平衡時,溫度、血糖水平等指標都處於“理想”範圍內。應激源是環境中任何破壞穩態平衡的東西,而應激反應是重建平衡的一系列生理適應。許多這些適應來自交感神經系統的啟用和糖皮質激素的分泌。

對於大多數哺乳動物來說,應激源是急性的身體挑戰,例如躲避捕食者或追逐獵物。腎上腺素和糖皮質激素調動肌肉能量,增加心血管張力以快速向這些肌肉輸送氧氣和葡萄糖,並抑制不必要的生理過程,如生長、消化和繁殖,直到更吉利的時機。

對於我們靈長類動物和其他社會複雜的物種來說,同樣的應激反應可以被比捕食者更微妙的事物啟用,包括關於我們物種其他成員的想法和感覺。這個概念將我們帶入了社會心理壓力的領域。從20世紀50年代開始,約翰·梅森、西摩·萊文和傑伊·M·韋斯(當時分別在沃爾特·裡德陸軍醫療中心、斯坦福大學和洛克菲勒大學)等先驅開始識別這種壓力的關鍵方面。對於相同的外部應激源,如果沒有挫折的出路、沒有控制感或可預測性、沒有社會支援和沒有樂觀情緒,則主觀壓力感更強、應激反應更強烈,並且發生與壓力相關的疾病的風險更高。因此,如果一隻老鼠可以在整個壓力時期啃咬木條作為挫折的出路,那麼它在一系列輕微電擊後不太可能患上潰瘍。如果狒狒的攻擊導致其在等級制度中的地位上升而不是下降,那麼它在頻繁的戰鬥中分泌的糖皮質激素會更少;它會認為生活正在改善。如果每次爆炸前五秒鐘有警告訊號,那麼當一個人暴露在痛苦的噪音中時,她會變得不那麼高血壓,因為她將收到預測資訊。

但是,假設這些緩衝措施不可用,並且壓力是慢性的。反覆的挑戰可能需要反覆的警惕爆發。在某個時候,這種警惕可能會變得過度概括,導致一個人得出結論,即使在沒有壓力的情況下,她也必須始終保持警惕。這個人將進入焦慮症的領域。或者,這些不可克服的應激源可能會產生無助感,這種無助感可能會變得過度概括,導致一個人得出結論,即使情況並非如此,他也總是無助的。然後抑鬱症就降臨到他身上。

因此,我們看到了慢性壓力作為一種心理現象與焦慮症和抑鬱症的症狀學之間的聯絡。這種圖景與壓力的神經生物學效應非常吻合。

持續的壓力透過過度的糖皮質激素分泌,使杏仁核中的突觸更興奮;此外,杏仁核神經元生長出新的連線,甚至達到增加杏仁核體積的程度。此外,繞過皮層的通往杏仁核的感覺捷徑得到加強。與此同時,糖皮質激素將在前額葉皮層中產生相反的效果——降低突觸興奮性,使神經元連線萎縮,並抑制 BDNF 的合成,否則 BDNF 會重建這些連線。這些壓力效應產生了更容易學習恐懼關聯的杏仁核和不太能夠消除它們的 PFC——這是我們對焦慮症的精確神經生物學描述。

如前所述,抑鬱症的特徵是杏仁核過度反應(儘管方式與焦慮症不同)以及來自前額葉皮層的投射減弱;同樣,慢性壓力和過量的糖皮質激素會帶來這些變化。此外,持續的壓力會耗盡藍斑核中的去甲腎上腺素,其中一個結果是抑鬱症的精神運動遲緩。最重要的是,慢性壓力還會損害多巴胺能獎勵系統,有證據表明多巴胺耗竭和神經元對其敏感性降低。我們現在有了快感缺失的神經生物學根源,即對快樂的預期和追求快樂的動力的喪失。

從焦慮症到抑鬱症的轉變

因此,慢性壓力可以產生焦慮症和抑鬱症的神經生物學特徵。但是,威脅無處不在的信念和持續悲傷的感覺是非常不同的情緒狀態。正如我們所看到的,從神經生物學角度來看,焦慮症和抑鬱症是不同的疾病。然而,新的見解顯示了它們的相似之處,尤其是在壓力的作用方面。

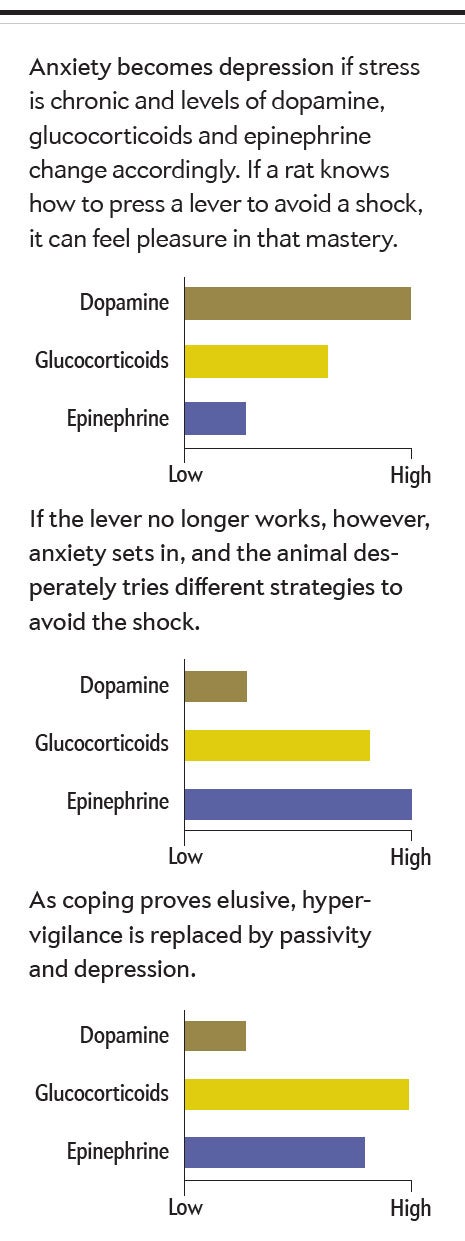

一個重要的共同點是焦慮症如何轉變為抑鬱症。考慮一隻經過訓練按下槓桿以避免輕微電擊的老鼠——這是一項很容易掌握的任務。掌握的預期感很可能啟用老鼠通往前額葉皮層的多巴胺能投射。當糖皮質激素分泌適度時——在這種情況下會是這樣——這種激素會增強多巴胺的釋放。

但是,假設槓桿已斷開;按下它不再能阻止電擊。最初,當老鼠不斷按下槓桿或開始其他重複行為時,會發生狂野的反應性過度警惕,希望重新獲得對電擊的控制。當這些混亂、瘋狂的行為在電擊停止後很長時間仍然持續存在時,伴隨著慢性交感神經啟用和腎上腺素分泌升高,我們看到了焦慮症的本質。

但是在一些老鼠中,隨著電擊的繼續和應對嘗試的失敗,會發生轉變:應對行為停止——動物已經學會了無助。應激反應變得更多地由高糖皮質激素水平而不是腎上腺素主導,並且大腦化學開始類似於抑鬱症中看到的。如果焦慮症是一場噼啪作響的灌木叢火災,那麼抑鬱症可能是蓋在它上面的令人窒息的被子。

換句話說,焦慮症和抑鬱症可以共存,其中一種在依賴於環境的方式中占主導地位。例如,當一個人思考滿屋子的陌生人時,焦慮症可能會浮出水面,而當那個人思考全球變暖時,抑鬱症會佔主導地位。毫不奇怪,相當大比例(可能超過 50%)的患有這兩種疾病的人同時患有這兩種疾病,這加劇了治療挑戰。

作為認知障礙的焦慮症和抑鬱症

正如它們被指定為情緒障礙所強調的那樣,焦慮症和抑鬱症是異常情緒的疾病。但它們也是異常認知的疾病。正如著名精神科醫生亞倫·T·貝克(他將在 2021 年慶祝他的 100 歲生日)所開創的那樣,認知行為療法 (CBT) 側重於疾病的認知組成部分。CBT 旨在揭示認知扭曲,這些扭曲導致從“那件事發生在我身上”的真理轉變為“那件事將永遠發生在我身上”的錯誤世界觀,併為患者提供認知策略來對抗這種扭曲。CBT 是治療這兩種疾病最成功的心理治療方法之一,顯示了它們的認知成分的力量。

這些疾病還具有另一個相關的認知成分。正如回顧的那樣,兩者都涉及前額葉皮層減弱的特徵,代謝降低,尤其是在杏仁核活動增強的情況下,以及前額葉皮層調節杏仁核的能力解耦。抑鬱症似乎會導致實際的細胞損失(主要是神經膠質細胞而不是神經元);焦慮症使前額葉皮層到杏仁核的投射萎縮(如白質密度降低所示,白質是神經元電纜周圍的絕緣層)。這些各種變化是由藍斑核的過度活動和糖皮質激素過量產生的。

前額葉皮層減弱的後果是什麼?一系列經典研究(針對健康志願者)顯示了前額葉皮層在這方面的正常功能。在這些實驗中,大腦掃描器中的受試者在連線到其他兩個“參與者”(實際上,其他兩個玩家是計算機程式的一部分)的計算機上玩虛擬接球遊戲。網路球在測試物件之間來回拋擲;突然,沒有明顯原因,其他兩個所謂的玩家冷落了人類受試者,開始只在他們自己之間拋球。在大多數人中,這會導致杏仁核活動爆發,與潛伏在我們內心的社會不安全感相關的負面情緒湧現。然後,在短暫的延遲後,前額葉皮層通常會啟用並透過重新評估情況(“這只是一場遊戲;在這個愚蠢的掃描器之外,我有朋友和親人”)來主張認知控制並使杏仁核平靜下來。

這是前額葉皮層在兩種疾病中都受損的作用。焦慮症和抑鬱症都可以被認為是前額葉皮層無法對不利情緒施加認知控制的疾病。這種無法阻止消極想法的發生使患者陷入對消極想法的惡性永續性思考,並且似乎涉及兩種疾病中血清素的缺乏。作為證據,增強血清素訊號傳導的藥物(如 SSRI)可以緩解焦慮和抑鬱的沉思(以及強迫症的侵入性想法和重複性儀式)。

對抑鬱症的一種深刻定義是,它是理性化的病態失敗,這同樣適用於焦慮症。無論我們用來抵禦洪水的牆壁是建立在事實上,還是建立在經常支撐我們的自欺欺人之上,它在焦慮症和抑鬱症中的失敗表明,這些疾病不僅是異常情緒的疾病,也是異常情緒調節的疾病。

圖片來源:Alfred T. Kamajian

童年壓力及其表觀遺傳遺產

當面對慢性壓力時,只有一些人會陷入焦慮症或抑鬱症。早期生活壓力程度的不同有助於解釋壓力誘發的情緒障礙的不同閾值。

充滿逆境、創傷或失落的童年顯然會留下終生的傷疤,包括精神上的傷疤。發展心理學家現在用 ACE 評分(代表“童年期不良經歷”)來形式化這些歷史,ACE 評分是對一個人童年期遭受的身體、情感或性虐待;身體或情感忽視;以及由於家庭成員被監禁、成癮、暴力或精神疾病而導致的不穩定家庭生活的統計。這些評估揭示了一個令人沮喪的清晰線性關係:兒童的 ACE 評分越高,成年期患焦慮症或抑鬱症的可能性就越大(以及其他與教育程度、反社會行為、危險性行為、社會經濟地位和健康相關的令人心碎的結果)。

這並不奇怪。童年是我們第一次學習兩個基本問題的答案的時候:世界是仁慈的還是惡意的,以及你是否可以控制你的生活走向。答案的神經生物學後果至少與兩個領域有關。

第一個領域涉及造成高 ACE 評分的應激源如何塑造大腦發育。持續的童年壓力會損害前額葉皮層和海馬體的成熟,促使杏仁核過度發育,從而註定一個人會看到不存在的威脅,甚至減少形成的多巴胺神經元的數量。這些影響中的許多是由壓力重重的童年時期過度的糖皮質激素分泌介導的。

壓力的這些影響也可能發生在胎兒發育期間。母親迴圈中過量的糖皮質激素是由顯著的孕產婦壓力引起的,這將提高胎兒迴圈中的糖皮質激素水平。當它們滲透到胎兒大腦時,這些糖皮質激素會產生與童年時期糖皮質激素過量相似的破壞性影響。環境影響肯定不是從出生開始的。

因此,從子宮內開始並延伸到童年時期的極端壓力可能會產生一個大腦,註定在成年期更容易患上焦慮症和抑鬱症。但是,這種童年逆境不僅改變了成年大腦的硬體,而且還改變了軟體——成年大腦的基因調控,其功能是在童年時期建立的。

經驗不會改變我們的基因(即,決定每個基因編碼的精確蛋白質的 DNA 序列)。然而,經驗確實會導致基因調控的長期甚至終生變化。這種“表觀遺傳”效應可以決定特定基因在身體特定部位和特定環境中被啟用的容易程度,從而決定其同源蛋白質的產生量。正如麥吉爾大學的邁克爾·J·米尼首次表明並由其他科學家擴充套件的那樣,早期生活壓力會導致本文通常懷疑的物件發生表觀遺傳變化:與血清素、多巴胺和去甲腎上腺素相關的基因;與大腦敏感性相關的基因;與糖皮質激素相關的基因;以及與生長因子(如 BDNF)相關的基因。而這些變化一致地增加了成人患焦慮症和抑鬱症的脆弱性。

遺傳學與壓力的體驗

儘管早期生活壓力對成人心理健康具有至關重要的影響,但許多甚至大多數經歷過極端童年逆境的人並沒有發展成患有情緒障礙的成年人。是什麼解釋了這種個體差異?

答案可能在於遺傳學。如前所述,構成特定基因的 DNA 序列指定了特定蛋白質的精確構建(以及功能)。至關重要的是,大多數基因是多型性的——也就是說,它們以多種形式存在,DNA 編碼序列中的細微差異會改變產生的蛋白質的功效。這是對成千上萬人的整個基因組變異性進行大規模雄心勃勃的前沿研究的理論基礎,旨在識別在統計學上與特定特徵相關的基因變異。此類研究,稱為全基因組關聯研究,產生了令人望而生畏的複雜性結果——例如,數百個基因的變異促成了一個像身高一樣簡單的特徵。因此,毫不奇怪,遺傳調查已將大量基因與情緒障礙聯絡起來,但沒有一個基因以不成比例的預測能力脫穎而出。然而,許多與此有關的基因都與現在熟悉的因素有關:神經遞質系統、糖皮質激素訊號傳導和 BDNF。

那麼,人們可能會得出結論,特定的一系列基因變異註定某人不可避免地會患上情緒障礙。然而,這種遺傳決定論的圖景是錯誤的。相反,存在遺傳脆弱性,在這種脆弱性中,這種遺傳譜系與壓力(尤其是在童年時期)之間的相互作用協同地增加了疾病風險。

杜克大學的阿夫沙洛姆·卡斯皮及其同事在 2003 年確定了經典例子。他們專注於基因SLC6A4,該基因編碼血清素轉運蛋白,一種從突觸中移除血清素以終止其作用的蛋白質。它是一種多型性基因,實驗室研究預測,一種變異會增加患抑鬱症的風險。卡斯皮及其團隊表明,擁有該變異確實具有這種後果——但僅當與嚴重的童年壓力結合時才如此。作為對這一發現的進一步支援,該基因的不同變異受到糖皮質激素的不同調節。這種變異構成了基因-環境相互作用的教科書式示例,其中特定基因變異的影響取決於環境,而特定環境的影響取決於個體的遺傳構成。

儘管有數百項關於這種基因-環境相互作用的研究,但關於血清素轉運蛋白的基本發現仍存在爭議,因為它在樣本量最大的最徹底的研究中複製的一致性較差。儘管存在這種衝突,但它一直是隨後一系列遺傳結果的模型(就我個人而言,我仍然相信最初發現的真實性和重要性)。至關重要的是,我們許多通常懷疑的基因的變異使我們容易患上焦慮症或抑鬱症,但僅當與早期生活壓力結合時才如此。這些是非常重要的觀察結果。

展望未來

總而言之,焦慮症和抑鬱症是過度負面情緒的疾病,這種負面情緒源於壓力以及對這些負面情緒的認知控制受損。早期生活壓力及其表觀遺傳後果增加了成人對這兩種疾病的脆弱性。反過來,早期生活逆境的影響受到與脆弱性相關的基因變異性的調節。

即使有了這種綜合,我們對壓力在焦慮症和抑鬱症中的作用的理解仍然非常不完整。在我看來,有兩個問題突出。一個問題涉及將兩種疾病分開的岔路口。焦慮症和抑鬱症不僅共享遺傳脆弱性與早期生活壓力相互作用的框架,而且許多與這些疾病相關的基因和神經遞質系統(以及用於治療它們的藥物)對於兩者都是相同的。如此相似的生物學如何產生如此不同的結果?

在另一個領域,迫切需要更多的見解。儘管生活常常充滿艱辛,但我們大多數人並沒有屈服於焦慮症或抑鬱症,並且有些人即使在最可怕的焦慮或抑鬱環境中也能倖免。理解復原力的心理生物學至關重要,復原力必須不僅僅包括風險因素的缺失;這是一個積極研究的領域。

最後兩條重要的資訊也浮現在腦海中。首先,我們對這些疾病的遺傳學、表觀遺傳學、內分泌學和神經生物學的探索強調了它們是疾病,就像糖尿病或癌症一樣真實。那些倖免於這些情緒障礙的人應該記住這一點,如果他們想將患者視為自我放縱或缺乏像其他人一樣克服問題的骨氣。最後,顯而易見的是,當一個社會如此不平等以至於教導其某些成員生活由威脅組成,並且他們從根本上是無助的時候,有些事情是不對勁的;焦慮症和抑鬱症的發病率在社會經濟階梯的較低層飆升。神經影像學或全基因組關聯研究對於使這一點顯而易見是不必要的。但就它們似乎是必要而言,應該廣泛瞭解此處討論的發現。