本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

意識似乎很神秘。我們的意思是,雖然生命總體上可以用物理學、化學和生物學來解釋,但每當人們試圖解釋大腦與作為感覺體驗的主觀事件(哲學家通常稱之為“感受質”)之間的關係時,似乎總有一些東西在解釋中被“遺漏”了。哲學家約瑟夫·萊文 (Joseph Levine) 著名地稱大腦與主觀體驗之間這種明顯的鴻溝為“解釋性鴻溝”,而哲學家大衛·查爾默斯 (David Chalmers) 將如何彌合這一鴻溝稱為“意識的難題”。

我們研究初級意識,這是最基本的感官體驗型別。這是擁有任何體驗或感覺的能力,哲學家托馬斯·內格爾 (Thomas Nagel) 在他 1974 年的著名論文“成為蝙蝠是什麼感覺?”中稱之為“成為某種存在”。

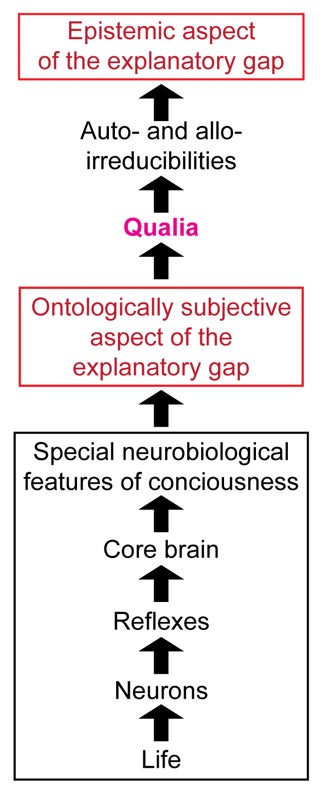

在過去的幾年裡,我們嘗試透過將問題的神經和哲學方面結合起來,形成一個關於感覺如何在自然生物學方式中產生的統一觀點,來“揭開”初級意識的“神秘面紗”。我們的分析使我們認為,意識之謎和解釋性鴻溝實際上有兩個相關的方面:本體論方面和認識論方面,並且兩者都有自然的和科學的解釋。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續看到關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

解釋性鴻溝的本體論方面

首先,我們考慮問題的本體論方面。謎題的這一部分包含哲學家約翰·塞爾 (John Searle) 所說的意識的“本體論主觀性”。這種觀點認為,意識具有獨特且根本上“第一人稱”的本體論——或存在方式——因為感覺只在被動物主體體驗時才存在。這種觀點的含義是,無論多麼完整的客觀科學解釋,都無法“解釋掉”與某些大腦狀態相關的神經生物學上獨特的主觀感覺——換句話說,事物的感覺如何。這裡的挑戰是以一種與完全科學的世界觀相一致的方式解釋感覺的這種獨特方面,並且在不援引任何新的或根本上“神秘”的物理原理的情況下做到這一點。

圖片來源:經西奈山醫療系統許可轉載

我們對解釋性鴻溝的第一個方面的解釋引用了兩個因素。第一個因素是意識和感覺的產生從根本上植根於一般生命功能。看看生命和感覺之間所有基本共性。例如,兩者都依賴於複雜組織的化學和生理過程,並且兩者都是具身的;也就是說,每個生物都有一個與外部世界有邊界的身體。因此,正如生命需要有界的身體才能生存一樣,意識也需要這樣的身體來創造個人的(第一人稱)觀點(例如,參見埃文·湯普森 (Evan Thompson) 的著作《生命中的心智》)。

此外,除了普遍的生命功能之外,我們還看到有意識的感覺還需要一個具有許多細胞、神經系統甚至基本核心大腦的動物身體,儘管這些東西對於意識來說還不夠。

我們對解釋性鴻溝的本體論方面的解釋中的第二個因素是,在這些一般特徵之外,還添加了複雜神經系統(尤其是複雜大腦)的許多神經生物學上獨特的特殊神經生物學特徵,這些特徵共同創造了意識。我們確定的特殊神經生物學特徵包括感官的爆發式增長(眼睛、良好的聽力、敏銳的嗅覺)、大量新的神經處理子系統、更多來自不同感官的資訊組合、大腦頂部的更多資訊處理級別、大腦級別之間更多的來回通訊以及更多的記憶。意識從這些神經特徵中產生,其方式類似於生命這種複雜屬性如何自然地從其化學和細胞成分的相互作用中產生。

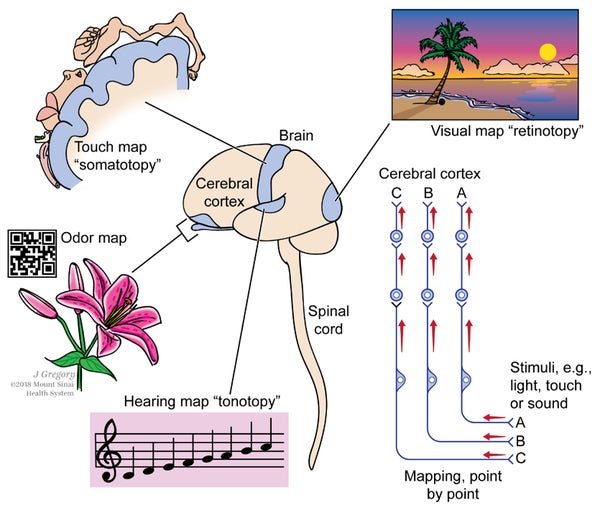

但是,我們如何確定這些特定特徵是意識的指標呢?我們首先假設,任何使用複雜感官來建立身體和世界地圖的動物都具有創造心理影像的能力,並且包括傑拉爾德·埃德爾曼 (Gerald Edelman) 和安東尼奧·達馬西奧 (Antonio Damasio) 在內的許多關於這個主題的作者都認為這些感覺是感覺意識的標誌之一。這些對映通常被稱為同構圖,其中包括身體的“軀體拓撲”圖、視覺系統的視網膜拓撲圖和聽覺系統的耳蝸拓撲圖(圖 2)。其次,我們假設表現出複雜操作性條件反射(從基於獎勵和懲罰的經驗中學習)的動物具有積極和消極的感覺或情感。

圖 2。基於影像的有意識的感覺源於大腦中感知世界的對映表示。中心是人腦和脊髓。大腦皮層處理來自多種感官的對映訊號:來自視覺的訊號,其視覺場對映稱為視網膜拓撲;來自觸覺的訊號,其身體區域對映是軀體拓撲;來自嗅覺的訊號,它形成像條形碼一樣的氣味圖;以及聽覺的訊號,其按音調對聲音的對映稱為音調拓撲。右圖顯示,所有這些型別的感官訊號都通過幾個神經細胞鏈到達大腦皮層,每條路徑在整個過程中都保持其逐點對映。有些動物缺乏大腦皮層,但在其他更高階的大腦中心也具有此類地圖。(摘自《意識揭秘》,麻省理工學院出版社,2018 年)。圖片來源:經西奈山醫療系統許可轉載

在我們的分析中,我們發現唯一透過這兩項測試的動物是脊椎動物(包括魚類)、節肢動物(昆蟲、螃蟹等)和頭足動物(例如,章魚、魷魚)。當我們更仔細地觀察這些動物時,我們發現它們都具有我們上面列出的所有特殊特徵。

重要的是,這些特徵是意識大腦所獨有的,事實上也是自然界中獨有的。因此,自然界中獨特的事物(如感覺)可以從其獨特的神經生物學中產生,這並不奇怪或神秘。

因此,解釋性鴻溝的本體論方面的解決方案是,所有感覺都透過其與生命的聯絡而具有獨特的個人性,並且它們透過特殊特徵而具有獨特的神經生物學。兩者結合起來創造了有意識的感覺的獨特特徵。請注意,這種解釋既不需要超自然干預,也不需要任何新的“基本屬性”或物理學原理。

進化與意識的自然產生

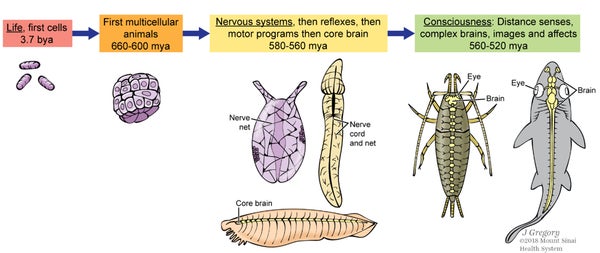

我們透過證明從生命到感覺的進化序列中沒有斷層,來支援我們對初級意識本體論主觀性的自然解決方案。透過仔細研究化石記錄,我們可以追溯意識和大腦的進化,從盲目的、無腦的蠕蟲到古代海洋中的第一批節肢動物和脊椎動物魚類,時間跨度大約為 5.4 億至 5.2 億年前,形成一個不間斷的鏈條。這是在寒武紀大爆發期間,當時最早的動物捕食動物行為導致了快速進化(圖 4)。

圖 3。意識進化的擬議階段,平穩且連續。中心是三種具有原始神經系統的動物——假設的祖先動物,但大致基於海葵、海 acorn 蟲和稱為文昌魚的魚類無脊椎動物。右邊的兩種動物是鯊魚和一種叫做 bristletail 的無翅昆蟲。(摘自《意識揭秘》,麻省理工學院出版社,2018 年)。圖片來源:經西奈山醫療系統許可轉載

然而,雖然意識的進化是無縫且自然的,但我們也發現感覺及其神經基質極其多樣化和廣泛。這在一個大腦內部是正確的:例如,在哺乳動物中,許多種感知影像(大腦皮層)的大腦區域與許多種情感或情緒(皮層下區域)的大腦區域大相徑庭。正如進化生物學家理查德·諾斯卡特 (Richard Northcutt) 的工作優雅地表明的那樣,這種多樣性在動物群體中也是如此:脊椎動物、節肢動物和頭足動物獨立地進化出它們的大腦,並且與意識相關的區域位於它們大腦中不同的相對位置。因此,有意識的感覺可能源於非常不同的大腦基質。對於我們的理論來說最重要的是,所有這些神經生物學多樣性——在感覺的型別以及它們在物種內部和跨物種的廣泛神經基質中——意味著對感覺沒有單一、簡約的神經生物學解釋,並且存在許多不同的產生感覺的途徑。

解釋性鴻溝的認識論方面

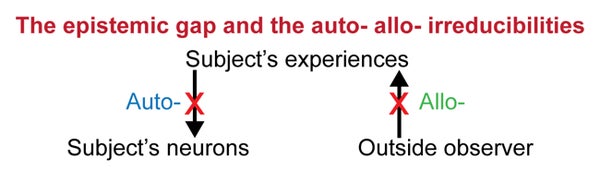

但是,解釋性鴻溝還有另一個方面,它源於我們上面討論的感覺的本體論主觀存在。第二個方面是主觀第一人稱體驗與大腦過程的第三人稱解釋之間的認識論(知識)鴻溝。鴻溝的這個方面還涉及主觀第一人稱體驗與客觀第三人稱大腦過程解釋之間的差異,但這與本體論問題不太相同。我們將第二個認識論方面歸因於自動和異體不可還原性的障礙(圖 2)。

圖 4。解釋性鴻溝的第二個認識論方面來自自動和異體不可還原性,它們是知識障礙 (Xs)。圖片來源:經西奈山醫療系統許可轉載

自動不可還原性意味著一旦意識產生,我們就不知道是什麼神經過程導致了我們的體驗。換句話說,我們無法直接訪問我們的神經元,只能訪問它們創造的體驗。戈登·格洛布斯 (Gordon Globus) 首先指出了這個障礙,他稱之為“世界之結”的一個方面,這是叔本華 (Schopenhauer) 創造的一個術語,用來描述在試圖解釋大腦和意識之間的關係時遇到的多重謎團。

但是,自動不可還原性沒有什麼神秘之處。正如格洛布斯指出的那樣,這種差距的存在是因為大腦“以任何方式都不編碼或表示其自身的結構。(神經系統沒有針對自身結構的感官裝置)”。因此,自動不可還原性有一個清晰的物理學解釋:神經連線根本不存在。但與第一個鴻溝不同,這是一個關於知識的認識論鴻溝,因為我們不知道正在創造我們體驗的物理神經元。

異體不可還原性是相互的認識論障礙;也就是說,當我們採取客觀的第三人稱視角時,我們無法直接瞭解別人的有意識的感覺,因為他們是主觀地體驗這些感覺的。這在關於大腦的第一人稱和第三人稱視角之間造成了額外的認識論鴻溝。但再一次,這個認識論鴻溝有一個非神秘的解釋:首先,獨立的個體大腦之間沒有物理連線。

揭秘主觀性

我們的結論是,意識的“奧秘”、萊文的“解釋性鴻溝”和“難題”可以用自然和科學的方式來解釋。我們的理論基於以下命題:意識和主觀感覺在本體論上可以是主觀的,在神經生物學上可以是獨特的,但可以用科學的方式來解釋,並且這在關於大腦的第一人稱和第三人稱知識之間造成了一個無法彌合但科學上沒有問題的鴻溝。與此同時,它繼續解釋了雖然主觀體驗在本質上是獨特的,但沒有必要援引未知的力量(無論是物理的還是非物理的)來解釋它的產生。

建議閱讀

查爾默斯,D. J. (1996)。《有意識的心靈:探索基本理論》。紐約州紐約:牛津大學出版社。

埃德爾曼,G.M. (1992)。《明亮的空氣,輝煌的火焰:論心靈的物質》。紐約:基礎書籍出版社。

費恩伯格,T. E.,& Mallatt, J. (2016a)。《意識的古老起源:大腦如何創造體驗》。馬薩諸塞州劍橋市:麻省理工學院出版社。

費恩伯格,T. E.,& Mallatt, J. (2018)。《意識揭秘》。馬薩諸塞州劍橋市:麻省理工學院出版社。

格洛布斯,G. G. (1973)。“世界之結”中意想不到的對稱性。《科學》180, 1129-1136。

萊文,J. (1983)。唯物主義和感受質:解釋性鴻溝。《太平洋哲學季刊》64(4), 354–361。

塞爾,J. (1992)。《心靈的再發現》。馬薩諸塞州劍橋市:麻省理工學院出版社。

湯普森,E. (2007)。《生命中的心智:生物學、現象學和心智科學》。馬薩諸塞州劍橋市:哈佛大學出版社。