做你自己—別人都當別人了

如何透過真實和自主的生活找到人生的意義

做你自己—別人都當別人了

如何透過真實和自主的生活找到人生的意義

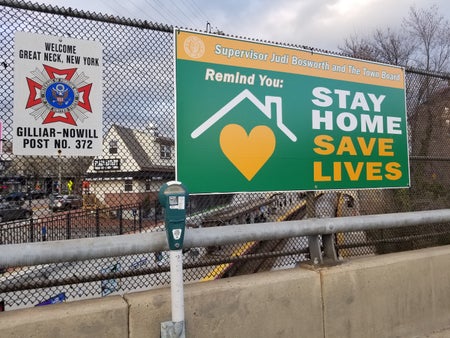

為了拉平 COVID-19 曲線,針對潛意識

讓人們遵守社交距離政策本質上是一種營銷手段

閱讀所有你想看的故事。

我們都必須因為疫情變得更有創意嗎?

這在莎士比亞和艾薩克·牛頓在瘟疫期間奏效,但這不意味著我們應該給自己額外增加壓力,我們已經承受夠多了

為什麼有些人抵制關於疫情期間行為方式的建議

原因是被稱為“解決方案厭惡”的現象

地平說信徒:他們相信什麼以及為什麼

英國“良好思維協會”的專案主管邁克爾·馬歇爾談論地平說信仰及其與陰謀論和其他反科學活動的關係。

隨著 COVID-19 的蔓延,對年輕人和老年人的負面刻板印象也隨之蔓延

疫情正在導致年齡歧視的爆發

在社交疏遠時期與選民建立聯絡

研究表明,有一種強大的方法可以在不必親自遊說的情況下爭取選票

同情機器:機器人展現脆弱一面後,人類溝通更佳

此類機器的行為會影響人們彼此之間的對待方式

安東尼·福奇向我們展示了成為專家的正確方法

他以謙遜和人性為基礎;他使用通俗易懂的語言;他承認不確定性和不足;並且他拒絕將科學公開政治化

生病的吸血蝙蝠限制只為近親梳理毛髮

當吸血蝙蝠感到不適時,它們仍然會做出親社會行為,例如與非親屬分享食物。但它們會減少為近親以外的任何蝙蝠梳理毛髮。

直接面向消費者的基因檢測的問題

儘管廣告和包裝上有警告,但使用者可能無法理解其侷限性

信任是戰勝疫情的關鍵

控制 COVID-19 的傳播可能需要公民對政府和彼此都抱有信心