我們都感到自己是獨特的,相信我們的內心生活和身體與他人有些不同。 各種識別個體的方法證實了我們的直覺,無論是透過檢查指紋的紋路還是對 DNA 鏈進行測序。

科學家們也在尋找這種感覺特殊的根源。 但過去幾十年中使用的一種常見的大腦成像形式——功能性磁共振成像 (fMRI)——一直無法提供所需的特異性來推匯出個體“腦紋”。 大多數研究檢查的是在某些重要方面存在差異的整個人群的大腦之間的差異。 例如,研究人員將診斷為精神分裂症的組的某些大腦區域的平均讀數與健康對照組的平均讀數進行比較。

神經科學實際上別無選擇。 大腦成像技術實際上是相當粗糙的工具; fMRI 是一種測量大腦內部血液中氧氣水平變化的技術。 它透過觀察需要更多氧氣來推動新陳代謝的區域,來指示大腦哪些部分工作最努力。 與在大腦中快速跳動的電脈衝相比,氧氣水平的變化發生得很慢。 更重要的是,由於受試者的呼吸和心跳,掃描器接收到的訊號是嘈雜的。 除了嘈雜之外,解剖和身體細節也可能因人而異。 因此,成像研究通常會平均來自許多人掃描的結果,以揭示有關大腦如何工作的有意義的資訊。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但這仍然引出了一個問題:大腦到底有多大的變異性? 變異性是否足以從單個掃描中提取有關個體的有用資訊? 它們是否足夠獨特以識別該個體? 它們實際上是否是獨一無二的? 這種變異性是否包含關於我們如何在認知表現或精神健康方面存在差異的原因和方式的有用資訊?

本週線上發表在《自然神經科學》上的一項研究嘗試回答其中一些問題。 由耶魯大學的艾米麗·芬恩和沈西林領導的研究人員使用了一種稱為功能連線磁共振成像 (fcMRI) 的特殊形式的 fMRI,它繪製了大腦不同部位的活動相似程度。 研究人員部署 fcMRI,從 126 名健康年輕人的群體中以高達 99% 的準確率識別出給定個體。 這些掃描是作為人類連線組專案 (HCP) 的一部分收集的,該專案是由聖路易斯華盛頓大學和明尼蘇達大學領導的美國合作專案,旨在繪製人腦的連線圖。(《大眾科學》是自然出版集團的一部分。)

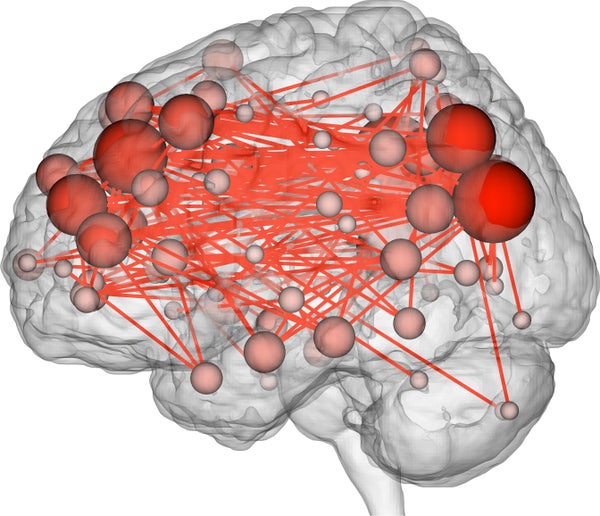

該技術涉及獲取微小的 fMRI 成像元素,稱為體素,其活動在很大程度上是同步的,並將它們分組到所謂的節點中。 然後,研究人員比較一個節點中的平均活動與另一個節點的平均活動同步程度,這是衡量兩個區域連線程度的指標。

在這項研究中,研究人員建立了一個由 268 個節點組成的網路,並評估了每個節點與其他所有節點的連線程度。 最終結果產生了 35,778 個連線的“連線概況”。 這使得研究人員能夠透過將一個會話中某個個體的掃描的神經連線模式與第二個會話中所有研究參與者的掃描進行比較來識別個體。 當參與者處於休息狀態或參與幾項任務中的一項時進行掃描。 當將一個人的休息掃描與整組的第二輪掃描進行比較時,該技術在 93% 到 94% 的時間內識別出正確的人。 當將休息掃描與活動掃描進行比較或考慮兩項活動任務時,表現較低,但仍介於 54% 到 87% 之間,這表明一個人大腦中的連線模式即使在進行不同活動時仍然具有獨特性。 “我們已經表明,同一個大腦做兩件不同的事情看起來比兩個不同的大腦做同一件事更相似,”芬恩說。

研究人員還進行了另一層次的分析,他們在其中發現了與專門用於視覺、運動或其他任務的已建立的大腦網路相對應的某些節點組。 然後,他們詢問這些網路中的一些是否比其他網路更能揭示大腦的獨特性。 一個表現最好的是額頂葉網路,它參與控制注意力和其他認知功能。 它在休息期間以 98% 到 99% 的時間識別出個體,在大多數其他比較中識別出 80% 到 90% 的時間。

最後,該團隊展示了參與者的流體智力(Gf,一種在新的情況下進行推理和解決問題的衡量標準)與大腦連通性之間的關係。 這種聯絡不足以將參與者的 Gf 預測到心理學家可以使用的水平,但這並不奇怪——流體智力很可能由許多不同的因素決定。

在識別個體方面最有用的同一個額頂葉網路也與 Gf 的聯絡最強。 該網路的節點控制連線的切換以應對不斷變化的任務。 “這些是最近進化和最複雜的區域,參與了我們非常感興趣的高階功能,如注意力、記憶和語言。” 芬恩說。 這一發現支援了許多關於是什麼讓我們獨一無二的觀點。 這些區域可能更多地受到經驗的影響,而感覺和運動網路則更多地是硬連線的。 加州大學聖巴巴拉分校的認知神經科學家邁克爾·加扎尼加(他不是這項研究的一部分)說:“我們都可以看到石頭掉下來並避開它。 但我們中的一些人更擅長弄清楚它為什麼會掉下來。”

作者並不建議實際使用這些技術來識別人員。 “我們不需要把人放在掃描器裡才知道他們是誰,”芬恩說。 “我們可以透過看他們或給他們指紋來識別他們。” 合著者沈也同意:“這只是一個原理證明,表明這些掃描中有足夠的資訊來區分人。” 然而,這對開發臨床有用的應用程式具有重要意義。 “開始關注個體是一個絕妙的主意,那真的將是未來,”兒童心理研究所和內森·S·克萊恩精神病學研究所的神經影像專家卡梅倫·克拉多克說,他沒有參與這項研究。 “這可能是精神健康或治療結果的指紋,”他說。 “那將是最大的回報。” 它甚至可能有助於估計誰可能對教育計劃的反應最好。

研究人員也不提倡使用該技術來評估智力。 芬恩說,她認為大腦成像永遠不會完全取代更容易、更便宜、更準確的智商測試或其他行為測量。 “但是對於我們無法透過觀察人或給他們測試來判斷的事情——比如誰可能在幾年內患上阿爾茨海默病或對干預措施做出反應——這些都是它可能有用的事情型別。” 該團隊已經開始處理來自一組精神分裂症高風險青少年的資料,以瞭解他們是否可以預測誰最終會患上全面的疾病。 “我接下來感興趣的是這些型別的預測,”芬恩說。